『ハンニバル・バルカ / 第5章 第2次ポエニ戦争 第5節 カンナエの戦い 』

【真の敵とは】

歴史家は口を揃え、「その戦いの戦術は美しい」と表現する。これから、その美しいと表現される世界の戦史上有名な「カンナエの戦い」を描くことになる。

プルタルコスは、執政官ガイウス・テレンティウスが、かつてローマ人がどのような敵に対しても動かしたことのない大軍勢を徴兵したと書いている。

ローマでは、その大軍勢の徴兵を完了し、同盟都市からの援軍が到着するまで数日間ローマに留まった。その時の慌ただしい様子をリウィウスが記述している。

「以前は行われなかったことだが、軍団将校により初めて兵士に対し宣誓が課せられた。このときまで兵士たちは公式には『コーンスルの命令の下に集まり、その命令なしには去らない』との誓いを立てただけであった。そして十数人や百人隊ごとに集まったあとで、騎兵はそれぞれの十人隊で、歩兵は百人隊で、お互い自発的にこう誓い合ったのだった。恐怖に駆られて逃げ出すようなことはしない。投槍を取りに行ったり探し求めたりするためや、敵を倒したり味方を助けたりするため以外に戦列を離れることはしない、と。兵士たちのこの自発的な約束が、軍団将校により課せられる公式の宣誓へと変わったのである。軍隊を首都から進発させる前に、コーンスルのワロは何度も激しい演説を行った。イタリアへ戦争を引き込んだのは貴族たちである。ファビウスやその仲間が指揮官である限り、それはわが国のただ中に留まり続けるだろう。だが自分なら敵を見たその日のうちに戦いを終わらせるだろう、と。彼の同僚パウルスは首都を発つ前日に一度だけ演説を行った。それは大衆受けを狙うというより、真実を語ろうとするものだった。この演説で彼はワロに対する厳しい批判をあまり口にしなかった。彼はただこう述べただけである。『当然ながら、私には不思議に思えてならない。将軍が首都でトガをまとい、また味方と敵の軍隊、現地の地理や自然条件を良く理解しない状態で、どうやって戦場でなすべきことを知るというのか。どうやって決戦の日さえも予告できるというのか。戦略は状況が人に与えるものであり、人が状況に押しつけるものではない。そのような、まだはっきりせぬものを予見することなど、私はやらない。私は慎重に熟慮の上で行動するやり方がうまくいくことを期待する。軽挙妄動は愚かなばかりでなく、これまで不幸な結果をもたらしてきた』。彼が冒険策より安全策を取るつもりであることは明らかだった。そのような立場をさらに堅持させようと、クィントゥス・ファビウス・マクシムスは出発間際の彼にこう話しかけたと言われる」。『ローマ建国以来の歴史』著者:リウィウス、訳:安井 萌

ルキウス・アエミリウスは、大言壮語を吐くガイウス・テレンティウスに対して、一度だけの演説で少しばかり皮肉っぽく「将軍が首都でトガをまとい、また味方と敵の軍隊、現地の地理や自然条件を良く理解しない状態で、どうやって戦場でなすべきことを知るというのか。」と揶揄している。トガとは、ローマ市民の正装で、肩から流れるように着用する外套様の着物である。しかもトガは社会的地位や役職によって異なるデザインが用いられた。要するにルキウス・アエミリウスが言いたかったのは、「首都にいて軍装ならぬトガをまとった者たちが、戦う前から戦況の予測など出来るわけがなく、戦略は状況に応じて決定されるべきものであり、事前に勝利を決めつけるなどとんでもないことだ」、そう言いたかったのだ。

さらに、クィントゥス・ファビウス・マクシムスが、ルキウス・アエミリウスに助言をしたことをリウィウスが書いている。

ファビウスは、ルキウス・アエミリウスに対しこう言った。

「ハンニバルと戦うよりも、君にとっての真の敵はガイウス・テレンティウスになるだろう」と助言した。さらに続けてファビウスは言う。「なぜなら、私がかつて独裁官だった時の副官で、前騎兵長官を務めたガイウス・フラミニウスが正気を失ったのは、彼が独裁官の権力を得て軍を指揮するようになってからであった。それに比べると、ガイウス・テレンティウスは執政官に立候補する前からすでに気が触れており、選挙の時点でも同様だった。そして執政官となった今も、ハンニバル軍と対峙する以前から正気を失っている。このような者が武装し興奮した若い兵士たちに、戦闘開始の命令を下せば、その結末は二つに一つとなるだろう。一つは私(ファビウス)が戦争に無知であり、君の本当の敵(ガイウス・テレンティウス)の実力を理解していなかったことが証明されることになる。もう一つは、ローマ軍がトラスメヌス湖畔の戦い以上の大敗を喫し、世間に知れ渡ることになるだろう。しかし、やはりカルタゴ軍との戦いに勝利するための最善策は、私のやり方が正しいことをもう一度ここに宣言する。なぜなら、ハンニバルはわが故国イタリアで戦っているからだ。周りの戦場を見渡せば、同胞市民と同盟国で満ちているではないか。われわれにはその人々や都市から武器、兵員、馬、食料が届けられるし、さらに今後も同様である。そのことはローマが逆境の時も示された。これに対して、ハンニバルはこの敵地にあり、彼の根拠地イベリアからもカルタゴ本国からも遠く離れて戦っている。カルタゴ軍の周囲にあるのは、敵意に満ちたローマとその同盟国ばかりであり、陸にも海にも彼らの居場所はないのだ。彼らは略奪でその日の糧を得ているにすぎず、その軍勢はローヌ川を渡ったときの三分の一に激減した。彼らには食料も乏しく、援軍も期待できず、ローマはただじっと見守っておれば、自滅するのは目に見えている。そのよい例が、私が独裁官を引いた折に後事を託した、前任の執政官セルウィリウス・ゲミヌスとアティリウス・レグルスは、私の戦略を引き継いでハンニバルを持久戦で翻弄し疲弊させていたからだ。君は、一人でガイウス・テレンティウスとハンニバルという二人の敵と戦わなければならなくなった。」とルキウス・アエミリウスに語った。さらに筆者は、ファビウスがルキウス・アエミリウスに続けて語った名言に感銘を受けたのでリウィウスの書から紹介する。

「真実は翳ることはあっても消え去ることはない、とよく言われる。栄誉を拒絶する者は真の栄誉を得るだろう。人々がそなたを慎重な人ではなく臆病者と、思慮深い人ではなく怠け者と、戦略家ではなく戦争嫌いと呼びたければ、そう呼ばせておくがよい。私は愚かな市民に称賛されるより、聡明な敵に恐れられることを望む。ハンニバルは何でも大胆にやる者を軽蔑し、熟慮なしには何もやらぬものを恐れるだろう。私はそなたに何もやるなと言っているのではない。私が言っているのは、運ではなく良識の導きに従い行動せよということである。常に自分自身と自分のものすべての主人であれ。武器を身に帯び、緊張を緩めるな。自らの好機は逃さず、敵には好機を与えるな。性急な行動を慎めば、すべてのことが明らかで確実となろう。事を急くのは軽率であり盲目的である」。『ローマ建国以来の歴史』著者:リウィウス、訳:安井 萌

ファビウスという人物については、これまでも多くのことを書いて来たので、ここでさらに語る必要はないが、後に彼が「ローマの盾」と呼ばれる所以がこれらの言葉の中に満載されている事でもよくわかる。

しかし、これほどの思慮深い彼の緻密な助言が、これから始まろうとしている戦いを指揮する独裁官の一人であるルキウス・アエミリウスに与えられていたにもかかわらず、結局は「ローマの軍事制度」がその助言を無効にしてしまうのである。それをこれから書き進めなければならない。

【死の決意】

執政官ルキウス・アエミリウスは元老院のお歴々に見送られ出立した。もう一人の執政官ガイウス・テレンティウスは大勢の市民に見送られたが、そこには地位のある人はいなかったとリウィウスは書いている。

そして、ポリュビオスによれば軍団がローマを出発し、遠征中の軍隊のもとに到着すると、ルキウス・アエミリウスは兵士を集合させて元老院の「その時が来たなら、祖国と祖国の名を辱めないように、総力をあげて決戦に挑め」という決議を伝えた後、演説を行っている。その演説の趣旨は、これまでにローマ軍がハンニバルに敗北を喫したことで、兵士たちが意気を阻喪し、励ましを必要としているという一点に集中した。少し長くなるが紹介することにする。

「前略・・・すなわちまずわれわれ執政官が二人そろってここに来て、我が身の運命を諸君とともにする覚悟であるのに加え、昨年執政官を務めた二人にも協力を要請し、諸君のそばを離れることなく、こうしてともに戦場に臨んでもらうことにした。そして兵士たる諸君はといえば、すでに敵の装備の方法も隊列の組み方も兵力の規模も見て知っているのだし、それどころかこの二年間というもの毎日といってよいくらいに、この相手と戦い続けてきた。つまり今回、どこを見ても、あらゆる点において以前の戦闘のときとは正反対の状況にある以上、戦いの結果もまた以前とは正反対になるだろうと考えて間違いはない。実際、限定的な小規模の戦闘において敵と同じ兵力で戦って、ほとんどの場合勝利を収めてきた諸君が、全軍集結して隊列を向かい合わせた戦いにおいて、敵の二倍を超える兵力をそろえておきながら敗れることなど、ありそうにないこと、いやむしろありえないことだと言ってよかろう。すると、兵士諸君、諸君が勝つためのお膳立てはすべてととのっている今、なお求められるのはただひとつ、諸君自身の意思であり闘志である。だがそのことについて、ここでことさらに呼びかけるのは筋違いというものであろう。なぜなら報酬を目当てに他人のために軍隊に加わっている者や、盟約にしばられて隣国のために戦場に赴こうとする者であれば、戦いそのものは己の生死をかけた重大事であっても、戦いの結果については、それがどうなろうとたいした違いはないのだから、そういう者たちに対しては鼓舞激励のたぐいの言葉は欠かせないものだ。しかし現在の諸君のように、他人のために戦うのではなく、己のために、そして祖国と妻と子供のために戦う者にとって、また戦いの帰趨が、戦場で潜り抜ける試練そのものの幾倍もの重みをもつ者にとって、他者からの激励など無用、ただ己自身の心をふりかえりさえすればよい。実際、戦いに臨んでまずなによりも勝利を願わない者がいるだろうか。そしてもしそれがかなわなければ、生きて祖国や家族が辱められ滅んでゆくのを見るよりは、戦場で敵刃に倒れることを願わない者がいるだろうか。したがって私の言葉など聞くまでもなく、兵士諸君、諸君自らが敗北と勝利の違いの大きさ、そしてそこから生じる結果の重大さを目の前にしっかりと見すえ、現在危機にさらされているのは祖国の軍団だけではなく、祖国のすべてなのだという気構えをもって戦場に向かってもらいたい。仮に今回意図と相反するような結果になったなら、祖国はいま以上の力をどこから作り出して敵を打ち破れるというのか。そんな力などどこにもないのだ。なぜなら祖国は自らのもつ戦意と戦力のすべてを諸君のなかにつぎ込んだのであり、自らの救済にかける希望のすべてを諸君に託したのだ。その祖国の希望を裏切ることは許されない。今こそ祖国に相応の謝礼を返すべき時である。そしてこれまでにローマ軍が敗北を喫したのは、ローマ兵がカルタゴ兵よりも戦士として劣っていたからではなく、あのとき戦った兵士たちの経験不足とあのときの天候のいたずらに災いされたからだと、世の人々に証明してやるがよい」『歴史』著者ポリュビオス、訳:城江 良和

ルキウス・アエミリウスが兵士に行った演説は、これまでのローマ軍の敗北を跳ねのけて、勝利をつかむために兵士を鼓舞する狙いが強く表れているが、その裏には彼自身が命を懸けて戦う強い意志が感じられる。「そしてもしそれがかなわなければ、生きて祖国や家族が辱められ滅んでゆくのを見るよりは、戦場で敵刃に倒れることを願わない者がいるだろうか。」と語るように、彼自身が敗戦という結果を招いた場合は生きては帰らない覚悟を決めていることがうかがえる。事実、彼と元執政官セルウィリウス・ゲミヌスはこの戦いで戦死することになる。

ローマ軍は、9万に近い軍勢と、勝利を確実にするために、「昨年執政官を務めた二人にも協力を要請」したことにも触れている。ミヌキウスの軍を引き継いだセルウィリウス・ゲミヌスとファビウスの軍を引き継いだアティリウス・レグルスである。

次にリウィウスの記述から、この時の二人の元執政官の人事、そしてカルタゴ軍の情勢について紹介しておこう。

「前年のコーンスルの一人マルクス・アティリウスは老齢を申し立てたために、ローマへ送り帰された。セルウィリウス・ゲミヌスは小さな陣営でローマ人の一個軍団と2,000人の同盟者の歩兵と騎兵の指揮を委ねられる。ハンニバルは敵の軍勢が倍増したことを知ったが、にもかかわらずこのコンス―ルたちの到着を大いに喜んだ。というのも、月々の略奪で調達してきた食糧が底をつきかけていた。おまけに田園が不穏となって以来、すべての穀物が方々から防壁で守られた都市へ運び入れられたため、略奪する場所がもうまったくなかった。このため、後日判明したところによれば、かろうじて10日分の穀物しか残されていなかったのである。さらに食糧不足のためにヒスパニア人が寝返りをしそうな(もし時が熟するまでローマ人が待っていたなら、実際そうなっていただろう)情勢になっていた」。『ローマ建国以来の歴史』著者:リウィウス、訳:安井 萌

この記述から判ることは、元執政官の一人マルクス・アティリウスは老齢を申し立ててローマに帰還し、戦いには参加していない。また、ここではカルタゴ軍の「10日分の穀物しか残されていなかった」という深刻な食糧不足のことが書かれている。そのために一部の兵士たちの不満は爆発寸前だった。つまり、独裁官ファビウスが任期後の軍を託した二人の指揮官、マルクス・アティリウスとセルウィリウス・ゲミヌスが、「ファビアン戦略」を継承し、新しい執政官の就任までカルタゴ軍に対して行った戦術が実を結ぶ寸前であったことも確認できるのである。だからこそハンニバルは、この深刻な事態を解決する必要に迫られていた。そのために折よくローマの大軍が到着したことをおおいに喜んだのである。なぜなら、彼が待ち望んだ決戦の機会を、いまここに天が与えてくれたと感じ取ったのだ。それによって運命がその方向に動き始めた。その運命によってガイウス・テレンティウスの無思慮と性急な気質に働きかけるように、ローマ軍がカルタゴ軍の略奪隊を妨害しようとして、突発的に戦闘が起きた。この小競り合いのような戦闘はローマ軍の完勝に終わった。カルタゴの戦死者は1,700人、対するローマ軍は100人にも満たなかった。この戦闘が起きた日のローマ軍の指揮官はルキウス・アエミリウスだったため、彼はカルタゴ軍の伏兵を恐れて追跡を中止させた。これに対しガイウス・テレンティウスは激怒し、大声で怒鳴った。ローマ軍はみすみす敵を取り逃がしてしまった。ガイウス・テレンティウスが引き止めなければ戦いにけりをつけられたのだと。

かたや、多くの兵士を失ったにもかかわらず、ハンニバルは兵の損失にさほど痛手を感じなかった。ローマ軍との小競り合いにおける敗北は、かえってガイウス・テレンティウスや血気にはやるローマの新兵たちをおびき寄せる格好の餌になるだろうと考えた、とリウィウスは書いている。

【開戦に向けて】

ハンニバルは、これから始まる戦いの前から自軍のことを知るように、ローマ軍についてもよく知っていた。ローマの2人の司令官は性格や考えがまるで違っていること。さらに軍の構成は前年までの4個軍団16,800人から、8個軍団42,400人へと膨れ上がったものの、単純に計算すれば、新兵がその三分の二を占めること。つまり、ハンニバルが考えている開戦に向けての場所も時期もうってつけの状況が訪れたのである。そこで彼は、戦いに向けてある策を講じることにした。そのことをリウィウスが書いているので紹介しよう。

ハンニバルは小競り合いで敗れた次の日の夜、「兵を引き連れ陣営をあとにする。兵士たちには武器だけを持たせ、陣営が国や個人のあらゆる種類の財産で満たされた状態にしておく。そしてすぐ近くの山を越えると、左側に隊列を組んだ歩兵を、右側に騎兵を潜ませ、中央の谷の向こうへ荷物を渡す。こうして彼は、まるで主が逃げ出し見捨てられたかのような陣営を敵に襲わせ、彼らが略奪に夢中になったり、また略奪品で身動きが取れなくなったりしたところを襲いかかろうとしたのである。陣営のあちこちに火が炊かれたままにした。これは敵に次のように思わせるためであった。ちょうど先年ファビウスを欺いたときのように、ハンニバルは偽装した陣営の姿を見せることで、より遠くへ逃げるまでのあいだコンス―ルたちを今いる場所に足止めしようとしているのだ、と」。『ローマ建国以来の歴史』著者:リウィウス、訳:安井 萌

引用に続いて、リウィウスの記述から両陣営の様子を追うことにする。

夜が明け、ローマ軍はカルタゴ兵の見張りがいないことに気づき敵陣に近づく。すると陣営には兵士は見当たらず、敵が天幕はそのままに、財産を放棄し慌てて逃げ出したのだと騒ぎ立てた。なぜならカルタゴ軍は逃亡を察知されないためか、夜の焚火も炊かれたまま残っていたからだ。そこで、兵士たちは指揮官に対し大声でカルタゴ軍を追跡するため、大至急出撃を命じてもらいたい。敵を追撃しその途中カルタゴ陣営から略奪するため軍を動かしてほしいと叫んだ。しかも、執政官ガイウス・テレンティウスも群れ集まった兵士たちに同調し、軍勢を動かすような素振りをみせた。そこで、もう一人の執政官ルキウス・アエミリウスは何度も繰り返しこれに反対した。彼はこのような時こそ慎重に注意深く行動すべきであると主張した。しかし、ガイウス・テレンティウスや出撃を叫んで喚く兵士たちに対抗できなかったので、騎兵隊長マリウス・スタティリウスとルカニア人の騎兵を偵察に派遣した。偵察隊はカルタゴの陣営に馬で乗りつけて、注意深く入念に状況を調べた結果、焚火が残されていたのはローマ陣営側のみであった。しかも天幕は開け放たれ、貴重なものがこれ見よがしに取ってくれと言わんばかりに無造作に置かれていた。またある場所では道端に戦利品の銀製の品々が放り出されていた。そのことから、カルタゴの撤退は間違いなく罠であると報告を行った。この報告は、兵士たちの欲望を封じ込めるために行ったはずであったが、かえってそれを刺激する結果になった。兵士たちは、出撃の合図が出ないなら指揮官の命令なしでも出陣するぞとわめく者さえいた。折よくこの日の指揮権は、ガイウス・テレンティウスが執っていた。事実、彼はすぐに兵士たちの要求に応じ出撃命令を下したのだ。

そこでルキウス・アエミリウスは出撃を止めるべく自主的に鳥占いを行った。その結果好ましくない兆しをえたので、軍勢を動かそうとしていたガイウス・テレンティウスにその占い結果を伝え出撃中止を申し入れた。ガイウス・テレンティウスはその申し入れに腹を立てたが、最近のガイウス・フラミニウスの不幸や、一回目のポエニ戦争で執政官のクラウディウスが被った海戦での敗北が、彼の気持ちに宗教的な懸念をもたらしたことから出撃を中止した。ここで言うフラミニウスの不幸とは、トラシメヌス湖畔の戦いの前に、フラミニウスはハンニバルを追跡中に鳥占いを行った。その結果は不吉な前兆を示したが、彼はそれを無視して出陣した結果敗死した。ローマ人からすれば、その敗戦は鳥占いの前兆を無視し神々の怒りを買ったからだとされたことを指している。また、第一次ポエニ戦争で執政官クラウディウスが被った海戦の敗北についても、彼は、出陣前の鳥占いを行い、鶏が餌を食べず不吉の前兆を示した。にもかかわらずクラウディウスはその前兆を無視し、餌を食べないのなら「水にでも入ってもらおう」といって、鶏を海に投げ捨てたとされる。その後、彼の率いるローマ艦隊はドレパナの海戦で大敗したことを指している。ガイウス・テレンティウスは、これらいずれもが、指揮官が宗教儀式や占いの前兆を軽視したことで、大きな災いを招いたのだとされることを思い出し、仕方なく出陣を思いとどまることにした。

ガイウス・テレンティウスが、出陣を中止したことで、兵士たちには陣営に戻るよう命令が出された。しかし命令に対し兵士たちは従う様子がなかった。ところが、ある偶然がこの騒動に決着をつけた。

その偶然とは、ファビウスが独裁官を去って、後事を託した前執政官のセルウィリウス・ゲミヌスとアティリウス・レグルスの時に、カルタゴ軍のヌミディア騎兵に捕らわれていたローマ同盟軍騎兵の奴隷二人が主人のもとに逃げ帰って来た。その二人はすぐに執政官のもとに連れて行かれ、カルタゴの全軍が近くの山の向こう側に潜んで待ち伏せをしていることを告げた。この逃げ帰った奴隷の情報によって、二人の執政官ガイウス・テレンティウスとルキウス・アエミリウスは、まさしく鳥占いの前兆が示した通り、ローマの神々に救われる結果となったのである。しかし、それはローマ人から災厄が及ぶのを取り除いた訳ではなく、引き延ばす結果となっただけであった。

ハンニバルは、ローマ軍が出撃はしたものの、これ以上軽率な行動はとらない状況を見て取り、自分の策略が露見し相手に通じなかったことを知りむなしく陣営に引き返した。さらに、彼はカルタゴ軍の糧秣が乏しくなり、このまま陣営に留まることは困難だと判断した。さらにカルタゴ軍の兵士たちは、穀物不足による飢餓や未払いの給与への不満が爆発寸前にまで達していた。カルタゴ軍の編成は様々な種族や傭兵から成り立っており、とくにヒスパニア兵士がローマ軍に寝返りを計画しているのではないかという噂が流れた。そのため、ハンニバルは歩兵全員を置き去りにして、騎兵とともにガリア地方への逃走さへ考えた。そのような状況のカルタゴ陣営を、このままこの地に留め置く危険性から、彼はこの地を去ってアプリア地方アウフィドゥス川東岸にあるカンナエに向かうことを決断した。アプリア地方は温暖で、作物も早く実を結ぶとされていた。さらに、ローマ軍から遠く離れることで、気まぐれな造反や逃亡などを防ぐ効果もあると判断したからである。

そこで夜になってから、以前のようにローマ軍がカルタゴ軍の待ち伏せを恐れたように見せかけるため、敵側の陣に向けて火を焚き、僅かな天幕を見せかけに立てたまま新たな布陣に向けた場所へと出立した。

カルタゴ軍のこの移動に対して、またもやルキウス・アエミリウスが以前に偵察隊として出した、ルカニア人の騎兵隊長マリウス・スタティリウスが山の彼方まで偵察し、カルタゴ軍が遠くに見えたと報告を行った。そこで、敵を追跡すべきかどうかについて協議が行われた。執政官二人はお互いに対立した意見を述べ、残りの者はほぼ全員がガイウス・テレンティウスを支持し、前執政官セルウィリウス・ゲミヌスだけがルキウス・アエミリウスに賛成するという結果になった。こうして多数決によって、運命に促されるままに敵を追跡することが決定された。リウィウスはその追跡の決定を評して、「カンナエの名をローマ人の敗北で高らしめるために」、と書いている。

ハンニバルが陣営の場所を新たに移した理由には、もう一つ重要な要素があった。彼が布陣したのは、アプリア地方アウフィドゥス川東岸に位置するカンナエの近くである。この地に決めたのは、「ウォルトゥルヌスの風」が吹いていることを知っていたためだ。ウォルトゥルヌスの風とは、アフリカから吹きわたって来る熱く乾いた東南の風のことであり、現代で言う「シロッコ」に相当する。なお、ウォルトゥルヌスという名の由来については、注記において明確ではないと記されている。ハンニバルは、シロッコが北アフリカのサハラ砂漠周辺から発生し、アペニン山脈の東斜面を越えアドリア海側へ吹き抜けることを知っていた。それは彼が北アフリカのカルタゴ出身であることが、自然環境への深い理解につながっていたとも言えるだろう。

カンナエの戦いが行われたのは乾燥した夏季であり、戦場となった平原は、草がまばらな裸地や耕作地だった可能性が高い。このような土地では、シロッコの風が土埃を巻き上げることは十分にありえた。そしてカルタゴ軍が風下に位置し行軍すれば、風によって舞い上がった土煙がさらに増幅され、正面に構えるローマ軍を覆うことは目に見えていた。これこそが、ハンニバルが自然や自然現象を戦術の一部として組み込んだ策略の一つであり、彼の卓越した戦略家としての資質を象徴するものであった。

一方でポリュビオスの書では、これらリウィウスの書くローマ軍やカルタゴ軍のカンナエへの移動に関する詳細な状況の記載はない。単に、ルキウス・アエミリウスの兵士への演説の翌日出発し、その二日後にはカンナエ近郊でカルタゴの陣営から50スタディオン(およそ9㎞)離れて布陣したことのみ記述がある。こうしてみると、リウィウスとポリュビオスの歴史記述に関する視点の違いが、これほど明らかに異なっていることは実に興味深いことである。

【歴史的視点について】

これから記す「カンナエの戦い」に入る前に、本作品の中心的史料を書き残した歴史家、リウィウスとポリュビオスの視点について、少し触れておこう。

まず、リウィウスはこの戦いをどのような歴史的視点をもって描いたのだろうか。カンナエの戦いは、ローマ軍がハンニバルの「包囲殲滅戦術」によって壊滅的な敗北を喫した、人口に膾炙する歴史的事件である。しかし、戦闘そのものに光が当たりすぎるため、それ以前にハンニバルがめぐらした戦略的誘導についての言及は少ない。リウィウスの記述によれば、ハンニバルが試みた誘導策は失敗したものの、「運命」が結果として成功へと導いたとされる表現を用いている。つまり、ローマ軍は策略に嵌まったのではなく、偶然によってカンナエで戦うことになったという趣旨になっている。ただし、最終的にはローマ軍がハンニバルの想定した場所に布陣し、交戦が開始されている。この点について、リウィウスは「策略に嵌まった」と直接的には書いていないものの、ハンニバルの軍略と執政官たちの心理的な作用が交錯していたことを十分に理解した上で記している。ローマ側の二人の執政官の資質の違いから、結末は彼らが「追撃するか否か」という選択の違いによって分かれる。一人は大軍を率いて勝利を確信していた、血気にはやる人物であり、かたや一人は地形や敵の動きに慎重な態度を崩さない人物である。そして、ローマの軍勢の大半を構成する「経験が少なく、過信と軽率な行動を取るだろう新参の兵士たち」の性質を、誰よりも読んでいたのがハンニバルであった。彼には、ローマの大軍を自身が想定した戦場へと導く自信があった。リウィウスはこの洞察力を十分に理解した上で「ローマ軍を巧みに誘導した」という直接的な表現は避け、読者がそう解釈する余地を与える構成にしたのである。このように、歴史家の視点は記述の裏側にある事実を、後世の読者が多くの史料を比較し、その文脈と意図を探りながら読み解く姿勢と作業を通じてこそ、「生きた歴史」を学ぶことが可能となるのである。歴史に学ぶとは、資料をただ読むだけではなく、問いかけを繰り返す営みであるともいえる。「なぜこのように書かれているのか」「何が記されているのか」「他の史料と比較すると何が見えてくるのか」「自分はこの記述をどう理解したのか」といった問いを繰り返すことで、過去の声に耳を傾け、歴史と対話を始めることができるのである。単に史実を受け取るのではなく、複雑に絡み合った歴史の背景や意図を見つけようとする真摯な姿勢が、生きた歴史への理解を深める道となるのではないだろうか。筆者はそう考えている。このような姿勢は歴史家に限らず、私も身近に、いわゆる郷土史研究に携わる方々の中に、資料を丹念に読み解き、貴重な成果を挙げておられる方がいることを目にしている。

さて、前述した通り、もう一人の歴史家ポリュビオスは、カンナエの戦い直前における両軍の行動については記述していない。すなわち、二人の新たな執政官がカンナエに到着し、戦闘が開始される場面から物語が始まる。

このような記述の違いは、二人の歴史家の単なる描写スタイルの違いではなく、両者の歴史観や創作の目的、そして読者層の違いに起因するものではないかと思われる。

ポリュビオスはギリシア人であり、元は戦争捕虜としてローマに来たが、後に共和制ローマへ様々な貢献を果たすことで自由を得て歴史家となった。そうした生い立ちから、彼の作品はローマの台頭を身近に観察し、政治や軍事を分析することに重点をおいたものである。ポリュビオスは、ローマが短期間で地中海世界を制覇していく過程を自ら体感した歴史家であり、そのため予兆や神意などの宗教的要素は意図的に排除し、合理性と実証性を重視した歴史書を残した。

一方、リウィウスはローマ人であり、共和制ローマの精神と道徳を描く愛国的歴史家である。彼は歴史を、壮大な叙事詩のごとく構築し、ローマ人の勇気・節制・敬神などの美徳を描くことで理想的な物語を描き上げた。二人の歴史家の立場や表現姿勢を例えるならば、ポリュビオスはローマ史を記録する官吏のような存在であり、リウィウスは市井の小説家のように歴史を物語った人物と言えるのではないだろうか。

【もう一つの戦い】

ここで、カンナエの戦いに言及する前に、まずハンニバルが敬愛した人物について触れることで、彼の戦術にその影響が色濃く現れていることを考察してみたい。また、その影響関係を比較分析することによって、ハンニバルという人物像をより鮮明に浮き彫りにする可能性を模索してみようと思う。

ハンニバルが敬愛していた人物とは、後に「アレクサンドロス大王」と称されたアレクサンドロス三世である。彼は古代史上、最も偉大な英雄の一人とされる存在である。ハンニバルがアレクサンドロス大王を深く敬愛していたことは、のちに書くことになる「ザマの戦い」における大スキピオとの会話の中において語ることにしよう。この逸話は、ハンニバルがアレクサンドロス大王を軍事的天才として最高の評価を与えていたことを示す重要な手がかりとなっている。

次に、アレクサンドロス大王が戦争において、その天才たる由縁の力を発揮した戦いを紹介する。

少年時代のアレクサンドロスは、後年彼の幕僚となる貴族の少年たちとともに、哲学者アリストテレスのもとでミエザにて英才教育を受けた。その教育内容は、哲学・倫理学・政治学・自然科学・弁論術におよび、さらにギリシアの都市防衛や統治方式、軍事戦略にも及んだと考えられる。とりわけギリシアの英雄譚(『イーリアス』など)を通じて、戦略思考や英雄像に基づく行動モデルを学んだことは想像に難くない。ミエザでの教育を終えたアレクサンドロスは、アリストテレスとの絆を保ちつつ、父ピリッポス二世のもとで実務教育を受けることになる。そこでは国政の統治・軍事・外交などの実践的教育をうけることで、アレクサンドロスはマケドニアの運営に関与し、次第に成果を挙げ始めた。たとえば、16歳の時には父ピリッポス二世の遠征中に摂政を任され、国政統治を行っている。また、マケドニア軍の遠征に随行し、各地における支配体制や外交交渉の現場にも立ち会った。さらに、当時トラキア地方で発生した反乱に際しては、自ら軍を率いて鎮圧するなど、軍事・統治の両面において着実な成果を上げている。そして彼にとって、人生における最大の戦術展開の方向性を示すことになったのが、アテナイ・テーバイ連合軍との戦いである。その戦いこそが、マケドニア帝国をギリシアの覇者として決定づけた、紀元前338年の「カイロネイアの戦い」であった。

カイロネイアの戦いは、紀元前359年に即位したマケドニアの王ピリッポス二世による軍事力拡大に対し、ギリシア都市国家が脅威を感じたことを発端として生じた戦争である。紀元前340年、アテナイの将軍ディオペイテスがマケドニアと同盟関係にあったカルディアを攻撃した。これに対し、ピリッポス二世は即座にアテナイへ宣戦布告を行った。一方、マケドニアは紀元前341年より、ボスポラス海峡西岸に位置し、黒海とエーゲ海を結ぶ海上交通の要衝であるビュザンティオンの掌握を目指して軍を派遣していた。ビュザンティオンはアテナイと連携していたため、ピリッポスには戦略的・経済的・外交的な影響力を削ぐ目的もあった。しかしアテナイへの宣戦布告後、ピリッポス二世はビュザンティオンの包囲を解き、アテナイへの対応を優先させた。ピリッポス二世はアテナイへの本格的な軍事行動の口実を求めていたが、折しもフォキス地方の宣託地デルポイ近郊に位置するアンフィサ市民が、アポロン神の聖域「クリサ平原」で耕作を行うという事件が発生した。この聖域は、宗教的同盟である隣保同盟(アンピクティオニア)によって共同管理されており、その保護と秩序維持は神聖な責務とされていた。そのためアンフィサ市民の聖域での耕作行為は、神への冒涜とみなされ、隣保同盟はアンフィサに対して神聖戦争を宣言したのである。その隣保同盟の盟主としてピリッポス二世が指導者に選出されたことで、マケドニアは南ギリシアへの軍事行動の大義名分を堂々と掲げることが可能となったのである。

紀元前339年の冬、ピリッポス二世はマケドニア軍を率い、アテナイ・テーバイ連合軍が封鎖するテルモピュライの防衛線を避け、山道を通ってギリシア南部のフォキス地方へ進軍した。その後、ピリッポス二世はフォキスの都市エラテアを占領し、ギリシア諸都市に衝撃を与える結果となった。こうして、マケドニアがアテナイに宣戦布告をしてから、実に一年の準備期間を要し、その間は外交的駆け引きや国家間の心理戦が展開されていたことになる。

紀元前338年の夏、ついにマケドニア軍とアテナイ・テーバイ連合軍は、カイロネイア近郊のボイオティアで対峙し、数か月にわたる膠着状態に入った。この間、ピリッポスは連合軍との外交的解決を模索したが、実現には至らず、軍を再編するとともに戦術的な布陣を整えていった。

両軍が正面から激突したのは8月初旬のことであった。

前述したように、「ピリッポスは・・・軍を再編するとともに戦術的な布陣を整えていった。」と書いたが、この戦術的布陣の整備こそが、これまで述べてきたマケドニア軍の進化を象徴する重要な要素である。ここで、その内容を分析してみよう。

ピリッポス二世と、その後継者であるアレクサンドロス三世は、ギリシア式ファランクスを改良し、従来の戦術に革命をもたらしている。その中でも特筆すべきは、長槍(サリッサ)の導入である。ギリシア歩兵が使用していた従来の槍(約2.5m)よりも長い、約4~6mの槍を採用することで、接近戦において敵よりも遠距離から密集陣形で攻撃が可能となった。これにより、突破力と防御力の両方が大きく向上したのである。また、歩兵の装備にも変化を加えた。盾を腕に持つのではなく首から吊るし、兜と腰当てのみの軽装備としたことで、長槍を両手で扱えるようになり、機動性も確保された。そして、戦術的改革の中でも特に大きな変化となったのが、騎兵の主力化である。ピリッポスは重装騎兵(ヘタイロイ)を右翼に配置し、突撃力を強化した。ファランクス(重装歩兵の密集陣形)で敵を引き付けている間に、騎兵が側面や背後から突撃することで敵陣を混乱させ、戦局を一気に逆転させる戦術を完成させたのである。この戦術の完成には、ピリッポスが若い時期にテーバイで人質として過ごした経験が生かされていることを忘れてはならない。 彼は紀元前367年、15歳の時から23歳までをテーバイで過ごした。ここでの「人質」とは、敵対的な意味合いではなく、友好関係を構築するための留学のような形態だったとされる。そして彼は、テーバイの英雄的存在であるエパメイノンダス将軍のもとで、政治学だけではなく軍事戦術についても学び、この経験が後年、マケドニアの軍の編成改革の源泉ともなった。特に紀元前371年のスパルタとの「レウクトラの戦い」で、エパメイノンダス将軍が初めて使用したとされる戦術「斜線陣」について学べたことである。この戦術では、左翼を厚く配置して突破力を高めることを目的としている。当時主流であった陣形、いわゆるファランクス陣形は、軍団を平行に配置し、左右と中央も均等な厚みにして、全軍が同時に進軍する密集陣形であった。一方でエパメイノンダスの斜線陣形は、左翼に兵力を集中的に配置し、その突破力を最大限に引き出すことを狙ったものである。その間、中央や右翼の進軍を意図的に遅らせることで、敵を側面や背後から包囲する時間を稼ぐことができた。この斜線陣形戦術により、当時最強といわれたスパルタ軍を相手に、エパメイノンダス将軍率いるテーバイ軍はレウクトラの戦いで勝利を収めた。この戦術は、敵軍を包囲し殲滅することを目的とした革新的な戦法であった。

紀元前338年8月初旬、ピリッポス二世率いるマケドニア軍はボイオティアに進軍し、カイロネイアにおいて戦闘が開始された。

マケドニア軍の兵力は、重装・軽装歩兵約30,000人、重装・軽装騎兵約2,000人で構成されていた。陣形は、右翼にピリッポス指揮下の近衛歩兵と軽装歩兵、中央に斜線陣形で配置された重装歩兵、左翼にアレクサンドロス指揮下の貴族階級の若者で構成されたヘタイロイ騎兵、マケドニアに併合されたテッサリア地方出身の熟練軽装騎兵、そして重装歩兵が配置された。

一方、アテナイ・テーバイ連合軍(アカイアやコリントスなどの派遣軍を含む)は、重装歩兵約35,000人を擁していたが、騎兵の規模は不明で少数だったと考えられる。布陣は左翼にカレス指揮下のアテナイ軍、中央にギリシア諸都市からの派遣軍、右翼にテアゲネス指揮下のテーバイ軍と神聖隊が配置された。神聖隊とは、テーバイ軍の中でも特に300人の精鋭部隊であり、150組の同性カップルで構成されていた。彼らは互いの愛と忠誠によって結束し、生死を誓い合うことで不屈の戦士となって戦いに臨んでいた。

戦闘は、ピリッポス指揮下のマケドニア右翼部隊が偽装後退を行い、アテナイ軍は「自軍優勢」と錯覚して前進を開始した。その結果、中央に隙間が生じ、これを突いてアレクサンドロス率いる騎兵部隊がテーバイ軍の側面に突撃し、包囲を開始した。この攻撃により、神聖隊は壊滅した。現地の墓標によれば、約300人の神聖隊のうち254体の墓標が発掘されたと伝えられている。アテナイ軍も、マケドニア中央軍・右翼軍の反撃を受けて崩壊し、敗走を始めた。戦況はマケドニアの完全勝利となり、連合軍の戦死者は2,000人以上、捕虜は4,000人以上に達したとされる。これに対し、マケドニア軍の戦死者は記録によれば約140人とされている。この勝利により、マケドニアはギリシア世界における覇権を確立した。また、この戦いはピリッポス王の若き後継者が軍事的才能を世に知らしめた瞬間でもあり、彼が後の歴史を動かす布石ともなったのである。

アレクサンドロスは、カイロネイアの戦いで開花させた軍事的才能を活かし、独自の

戦術を構築することで、無敗を誇る軍を作り上げた。その戦術は、斜線陣形を活用した「ハンマーとアンビル」によって成立する戦術配置であった。

布陣の内容は以下の通りである。左翼には、密集陣形をとる重装歩兵(べゼタイロイ)が配置され、敵の攻撃を正面から受け止める役割を果たした。中央も重装歩兵を配置しているが、進軍速度を意図的に遅らせることで敵に後退しているように見せかけ、誘導・拘束の役割を担った。右翼には、機動力に優れたアレクサンドロス率いる重装騎兵・軽装騎兵が配置され、これらと連携する中装・軽装歩兵が並置されたことで、敵の側面および背後への攻撃を可能としていた。つまり、中央軍が敵の主力を引きつけて応戦し、持ちこたえることで、強靭なアンビル(鉄床)の役割を果たした。そして、機動性に富んだアレクサンドロス率いる騎兵と歩兵が、敵の側面および背後を突く強烈なハンマー(鉄槌)となり、敵軍を殲滅へと導いた。このようにして、「ハンマーとアンビル」の図式が完成し、アレクサンドロス軍は勝利への道を確固たるものとしたのである。

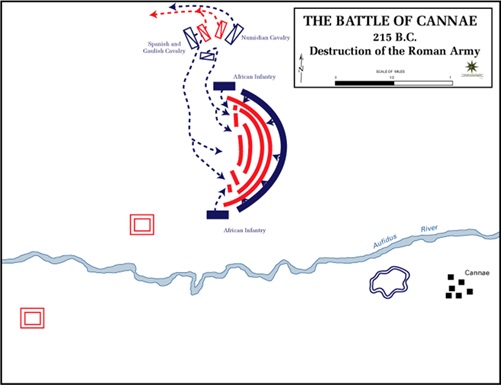

以上が、ハンニバルが「軍事的な天才として最高位に評価していた」アレクサンドロス大王の戦術の全貌である。では、ハンニバルがカンナエの戦いにおいてこの戦術をいかに応用し実践したのか、その詳細を、これから書き進めて行くことにしよう。

【カンナエでの両軍の布陣】

最初に筆者が書き添えておくべきことがある。現在、ハンニバルがカンナエの戦いでローマを包囲殲滅した戦術は「美しい」と評されている。しかし、こう記すべきかもしれない。アレクサンドロス大王の戦術美を受け継ぎ、それをさらに高い完成度で実践したハンニバルの戦術も、また劣らず美しい、と。

ポリュビオスとリウィウス、そしてプルタルコスの記述をもとに、カンナエの戦いの全貌へと触れて行くことにしよう。

ローマ軍は、ルキウス・アエミリウスが兵士たちに演説を行った翌日に出発し、その二日後にはカンナエ付近に布陣した。そこはカルタゴの陣営から50スタディオン(約9㎞)離れた地点であった。ルキウス・アエミリウスは、布陣地一帯が林もなく、平坦で開けた土地であることを確認し、騎兵戦力に勝る敵との戦闘には不利であると考えた。彼は、歩兵戦を主体とできる地形へ移動し、そこへカルタゴ軍を誘導して戦うべきだと主張した。しかしガイウス・テレンティウスはこの意見に反対し、両執政官の間に対立と齟齬が生じた。そしてこの二人の意見の不一致こそが、ローマが選択すべき道を大きく誤る要因となった、とポリュビオスは記している。さらにポリュビオスの記述に基づいて続けよう。

両執政官は、一日交替で軍の指揮権を受け持つという慣例に従い、翌日はガイウス・テレンティウスが指揮をとる番であった。彼はルキウス・アエミリウスの制止を振り切り、軍勢を陣営から進発させ、カルタゴの陣へと接近した。

ハンニバルは、その行進中のローマ軍に対し奇襲を仕掛けた。ローマ軍は一時的に混乱したものの、重装歩兵を前面に展開し、これに耐えぬいた。さらに投槍兵と騎兵を投入して戦場を制圧し、優位に立った。この時、カルタゴ軍は十分な戦果を上げることができず、夜になると両軍は陣営へと軍勢を引き上げた。

翌日、指揮権を担当したルキウス・アエミリウスは、まだ戦端を開くべきではないと判断した。しかし、いまさら軍を引き返させるのは危険が伴うと判断し、全軍の三分の二をアウフィドゥス川畔の左岸に配置した。

アウフィドゥス川は、アペニン山脈を横断する稀有な川である。というのも、アペニン山脈はイタリアの河川の流れを東西に分ける役割を果たしており、通常は西側がテュレニア海へ、東側がアドリア海に流れ込む。しかし、アウフィドゥス川はその例外で、水源をテュレニア海側の斜面に持ちながら、山脈を越えてアドリア海に注いでいる。

ルキウス・アエミリウスは、残る三分の一の軍勢に川を渡らせ、川の東側(右岸)に陣地を築かせた。そこは、左岸の主陣地から10スタディオン(約2㎞)離れており、カルタゴの陣地からはそれよりもやや遠い位置であった。この配置は、左岸の主陣地から糧秣調達に出る兵士たちを保護する目的であり、同時にカルタゴの陣営を出て来る兵士たちを襲撃するための戦術的作戦でもあった。

一方、ハンニバルは現状を冷静に見極め、これが決戦に踏み切る絶好の機会であると判断した。しかし、先日の交戦による敗退を受けて、兵士たちの士気が下がっていることを憂慮し、集会を開くことにした。以下に、ポリュビオスの記述からその様子を紹介する。

「兵士たちが集まると、ハンニバルは、まず全員に周囲を見渡せと指示した後、こう問いかけた。騎兵戦力ではるかに優位に立つカルタゴ軍がこのような地形の場所で敵と対峙している今の状況で、もし神々に何か願い事をすることが許されるなら、この場所で決戦を実現すること以上に大きな願いがはたしてあるだろうかと。するとこの自明の問いに、全員が口々に否を叫んだので、ハンニバルは続けて次のように呼びかけた。『それならばまず最初に、神々に感謝を捧げるがよい。敵をこのような場所におびき出してわれわれに勝利のお膳立てをして下さったのは、神々なのだから。そしてその次にはこの私に感謝してもらいたい。敵に戦わざるをえないようにしむけたのは実際、敵にはもはや開戦を避けるすべはないのだ。それもだれが見てもわれわれに有利な条件で戦わざるをえないようにしむけたのは、この私なのだから。だが今ここでこれ以上に言葉を費やして、諸君に戦いへの意欲を呼び起こしたり奮起を促したりするのは、場をわきまえぬ行いであろう。確かに諸君がまだローマ軍との戦いに不慣れだったときは、そのような言葉も必要だったし、私も例を示しながらていねいに説明をした。しかしこうして三度の激戦で立て続けにローマ軍を破り、異論の余地のない大勝利をあげた今、その事実自体がどんな言葉にもまさる力をもって、諸君の胸に自信を与えてくれるはずだ。これまでの戦いに勝った結果として、諸君は私の約束したとおり、この地方とそこから産み出される富を掌中に収めたのであり、私が諸君に語った言葉のなかにいっさい偽りはなかったわけだ。そして今度は各地の都市とその土地の富をかけた戦いが目の前に迫っている。それに勝てば、諸君はたちまちイタリア全土の征服者となって、現在の辛苦から解放されるばかりか、今ローマ人が持っている資産をすべて手に入れるであろう。つまりこの戦争によって諸君はすべてを所有し、すべてに命令する主人となるのだ。それゆえ必要なのは、もはや言葉ではない、行動である。神々が望みさえすれば、私はすぐにでも諸君への約束を果たすことができると確信している』。」『歴史』、著者:ポリュビオス、訳:城江 良和

ハンニバルの言葉を受けて、兵士たちは熱烈に彼を支持した。その支持を確認すると、ハンニバルは兵士たちを称賛し、感謝の意を表した。その後、ハンニバルは急ぎ、「ローマ軍の大きい方の陣地と同じ側の川岸に防柵をめぐらせて、そこに陣営を定めた」とポリュビオスは記している。おそらく、カルタゴ軍はアウフィドゥス川左岸の、ローマ軍よりも上流側に布陣したと考えられる。翌日、ハンニバルは兵士に休養を与えながらも、武具の点検を怠らないように指示した。そしてその次の日、彼は川沿いに戦列を展開し、ローマ軍との戦闘に臨む姿勢を示した。

これに対して、ルキウス・アエミリウスは依然として地形への不安をぬぐい切れず、ローマ軍陣地からの移動を控えていた。彼はこのまま対陣を続ければ、カルタゴ軍は糧秣調達のために陣を離れざるを得ないだろうという予測をしていた。ローマ軍のこの動きに対し、ハンニバルは戦列の展開を解き、ヌミディア騎兵を残して他の軍勢を陣営に戻した。残されたヌミディア騎兵は、川の東側(右岸)に陣取るローマ兵による水汲みを妨害するため、敵陣近くまで駆け寄り、襲撃を繰り返した。この行動により、ガイウス・テレンティウスは苛立ちを募らせ、兵士たちも戦闘突入を強く望むようになった。待機戦術に対して、陣営内では不満が高まり始めていた。

こうした戦地の状況報告は、ローマにも届けられた。以下にその時のローマの様子をポリュビオスの記述から紹介しよう。

「両軍の陣地がにらみ合いに入り、前哨戦の戦闘が毎日続いていると伝えられると、市全体が緊張と不安に包まれた。これまでの度重なる敗北から、民衆の間には未来についての恐れが広まり、もし決戦に敗れたらどんな運命が待っているのだろうかと、心の中で想像し思い描いていた。ローマ人の間に伝えられていたあらゆる神託が人々の口に上り、予兆と異変が神殿であれ住宅であれあらゆる所に出現したため、市全体が神々への祈りと嘆願の場となり、巷には供犠と祈祷が満ちあふれた。ローマ人というのは、危機に追い込まれると、相手が神であれ人であれ、その怒りをなだめることに全身全霊を傾ける民族であり、彼らの考えでは、危急の時にその種の祭儀を執行するについては、体面や品位など問題にならないのである。『歴史』、著者:ポリュビオス、訳:城江 良和

ローマの宗教に対する詳細は前述しているため、でここでは改めて触れない。ただ、この記述からは、国家や市民生活の隅々まで神意への依存心が深く根付いていたことが分かる。

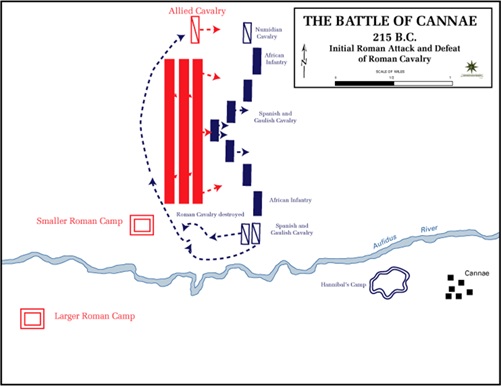

さて、カンナエの戦いが行われたのは、紀元前216年8月2日だとされている。この日、ガイウス・テレンティウスは指揮権を受け取ると、太陽が地平線に上り始める頃には左岸の主陣営にいた軍勢に川を越えさせ、その場で戦闘陣形を組ませた。さらに、もともと右岸に布陣していた残りの軍勢を加えて、全軍を南向きの戦列に配置した。

一方、ハンニバルは、まずバレアレス兵と長槍兵に川を越えさせ、自らも全軍を率いて川を渡り、ローマ軍と向かい合う形で陣形を組んだ。

ここに、プルタルコスが記す、エピソード性に富んだ興味深い話があるので紹介しておこう。

「ところがテレンティウスは日替わりで指揮をとることを主張し、アウフィドゥス河畔のカンナエで、ハンニバルに相対して陣を張った。そして夜明けとともに出撃の合図を発した指揮官のテントの上に緋色の上衣を掲げたのである。するとカルタゴ軍の兵士らは、敵将の豪胆と、敵陣に兵士があふれているのを見て、いささか混乱した。味方の軍勢は敵の半数もいなかったからである。ハンニバルは全軍に武装せよと命じ、自分は馬にまたがり、少数の兵を従えて、なだらかな高地に登って、すでに戦列を敷いている敵を望見した。傍らに、自分と同等の階級の者で、名をギスコという者がいたが、その者が、敵はびっくりするほどの数だと言うと、ハンニバルは顔をしかめて、『それよりさらに驚くべきことがあるのに、気がついとらんな』と言った。ギスコが、それはいかなることにござ候やと問うと、 『敵にはかほどの人数がありながら、ギスコと名乗る者はあそこにはおらん』と言った。思いもかけぬ時にこの冗談が出たので、 皆の者はどっと笑い、高地から下っていきながら、人と出会うたびにこの冗談を伝えた。そこで軍中の多くの者に笑いが伝わり、 ハンニバルの側近の者たちは笑いをこらえることができなかった。この様をみたカルタゴ軍の兵士たちは、 この危険な時に、将軍がこのように笑い飛ばして冗談を言うとは、よほど敵をあなどっている証拠だろうと考えた」『英雄伝』、著者:プルタルコス、訳:柳沼 重剛

この逸話の真偽はさておき、ハンニバルが若くして並外れた胆力を持つ将軍だったことは確かである。その冷静な自信は、緻密に練られた戦略に裏打ちされたものだったのだろう。先にも述べた通り、彼が敬愛していたアレクサンドロス大王は、兵を率いて自ら先陣に立ち、巧みな弁舌で部下をまとめあげる器量の持ち主であった。ハンニバルもまた、若くして英雄にふさわしい資質を学び、身につけていたことがうかがえるエピソードである。

次に、ローマ軍の布陣をみて見よう。ローマ軍はアウフィドゥス川右岸に布陣し(アドリア海側を背にして)、右翼にはルキウス・アエミリウス率いるローマ人騎兵、中央にはマルクスが中央右翼、グナエウスが中央左翼を率い重装歩兵が配置された。左翼にはガイウス・テレンティウス率いる同盟軍の騎兵が配された。そしてこれらの部隊の前面には軽装歩兵が一列に並べられた。ローマ軍の総兵力は、同盟国兵を含めて重装・軽装歩兵が約80,000人、騎兵が6,000人をやや上回る軍勢だったとされる。

ここで少し煩瑣ではあるが、ポリュビオスと、リウィウスの記述にみられる齟齬について触れておきたい。ポリュビオスは、ローマ軍中央の配列において、マルクスが中央右翼を指揮したと記している。一方、前述したがリウィウスはこの戦いについて「9万に近い軍勢と、勝利を確実にするために、昨年執政官を務めた二人にも協力を要請した」と述べている。ここで言及されているのは、ミヌキウスの軍を継承したセルウィリウス・ゲミヌスとファビウスの軍を継承したアティリウス・レグルスのことである。さらにリウィウスは、そのうちの一人である「マルクス・アティリウスは老齢を申し立てたために、ローマへ送り帰された」と明記している。しかしながら、ポリュビオスの記述には、まさにこのマルクス・アティリウスが中央軍右翼を率いたとある。この点で両者の記述は食い違っている。この齟齬に対して、現代の歴史研究の傾向としては、ポリュビオスがギリシア人であり、ローマの一次資料への接触が限定的だったこと、対してリウィウスはローマ人であり、元老院記録や公文書など信頼性の高い資料に接することが可能だったことから、リウィウスの記述がより正確であるとされている。したがって、ポリュビオスの記述にあるマルクス・アティリウスは、実際にはこの戦闘に参加していなかったと考えられる。中央軍右翼を率いていたのは別の指揮官だった可能性が高い。

さて、話を元に戻そう。

一方カルタゴ軍は、アウフィドゥス川左岸、すなわちアペニン山脈を背にする側に、ローマ軍と向かい合う形で布陣した。最前列には横一線に軽装兵を配置した。その後方左翼には、ハスドルバル率いるイベリア騎兵とケルト騎兵が配され、右翼にはハンノ率いるヌミディア騎兵が展開した。さらに中央には、ハンニバルとマゴが率いるイベリア歩兵およびケルト歩兵が並び、その両端をリュビアの重装歩兵が固めた。そしてハンニバルは構想通り、この中央部を前進させ、ローマ軍に向かって突出する三日月形の陣形を配し終えた。

カルタゴ軍の兵装について、軍事分析を得意とするポリュビオスは以下のように記している。リュビアの重装歩兵はローマ軍から奪取した武具を使用していたが、その中でも精選された品が与えられていた。盾については、イベリア兵とケルト兵が類似したものを用いていたが、剣には明らかな違いがあった。イベリア兵の剣は突きにも斬撃にも優れた殺傷力があったが、ケルト兵の剣は斬撃のみに適し、かつ距離を取った状態でしか有効に使えなかった。部隊の配置は、イベリア兵とケルト兵が交互に並び、外見にも大きな差があった。ケルト兵は裸で戦場に立ち、イベリア兵は深紅の先祖伝来の民族衣装を着用していた。これらの異なる姿が入り混じった戦列は、見る者に戦慄を与える異様な光景となったと、ポリュビオスは記している。カルタゴ軍の総兵力は、騎兵約10,000人、重装・軽装歩兵約40,000人とされている。

ハンニバルは、すでに複数の戦術を密かに施していた。しかしその動きを察することなく、ローマの執政官たちはまったく異なる考えに支配されていた。一人は大軍の偉容に自信を深め、もう一人は地形への不安を拭い切れず、そして今まさに歴史的な戦いの戦端が開かれようとしていた。

( 「第5章 第6節 第2次ポエニ戦争 戦闘開始」に続く )

The Department of History, United States Military Academy

Frank Martini. Cartographer, Department of History, United States Military Academy

Frank Martini. Cartographer, Department of History, United States Military Academy

古代ギリシア時代のヘルム(戦闘用マスク)・(デルフォイ博物館/ギリシア)/著者撮影

古代ギリシア時代の戦闘用青銅製の盾(デルフォイ博物館/ギリシア)/著者撮影

マケドニア軍のサリッサ(長槍と盾)・(テッサロニキ/ギリシア)/著者撮影

ハンニバルが敬愛した若きアレクサンドロス大王像(テッサロニキ/ギリシア)/著者撮影

| 出典: | 「Wikipedia」 |

| 「Wikiwand」 | |

| 「Hitopedia」 | |

| 「Historia」 | |

| 「AZ History」 | |

| 「Weblio辞書」 | |

| 「世界史の窓」HP | |

| 「やさしい世界史」HP | |

| 「世界図書室」HP | |

| CNN 2016年4月5日掲載記事 | |

| 「ハンニバル戦記―ローマ人の物語Ⅱ」著者:塩野七生 | |

| 「歴史」著者:ポリュビオス・訳:城江良和 | |

| 「ローマ建国以来の歴史」著者:リウィウス・訳:安井 萌 | |

| 「英雄伝」著者:プルタルコス・訳:柳沼重剛・訳:高橋 宏幸 | |

| 「ポエニ―戦争の歌」著者:シーリウス・イタリクス | |

| 「ハンニバル 地中海世界の覇権をかけて」著者:長谷川博隆 | |

| 「ハンニバルに学ぶ戦略思考」著者:奥出阜義 | |

| 「ハンニバル アルプス越えの謎を解く」著者:ジョン・プレヴァス・翻訳:村上温夫 | |

| 「興亡の世界史 通称国家カルタゴ」著者:栗田伸子・佐藤育子 | |

| 「地中海世界の歴史1 神々の囁く世界」著者:本村凌二 | |

| 「勝利を決めた名将たちの伝説的戦術」著者:松村劭 | |

| 『カルタゴの遺書 ある通商国家の興亡』著者:森本哲郎/td> | |

| 『アルプスを越えた象』著者:ギャヴィン・デ・ビーア・翻訳:時任生子 | |

| 「古代の覇者 世界を変えた25人」ナショナルジオグラフィック【日経BPムック】 | |

| 「世界を変えた世紀の決戦」編集者:世界戦史研究会 | |

| 「ローマ帝国 誕生・絶頂・滅亡の地図」ナショナルジオグラフィック【日経BPムック】 | |

| 「小学館 学習まんが世界の歴史3 ローマ」株式会社小学館 | |

| 「世界図書室」HP | |

| 「アド・アストラ ━ スキピオとハンニバル ━」著者:カガノミハチ | |

| 「「鐙━その歴史と美━」発行者:野馬追の里原町市立博物館」 | |

| 「トラスメヌス湖畔の戦い戦図/フランク・マティーニ。アメリカ陸軍士官学校歴史学科地図製作者(フランク・マルティーニがウィキペディアの「米国陸軍士官学校歴史学科」の内容を使用する許可の引用)」 | |

| 「トラシメヌス湖畔の戦いで斬首されたフラミニウス絵画/フランスの歴史画家:ジョゼフ・ノエル・シルヴェストル作/ウィキペディアより」 | |

| アメリカ陸軍士官学校歴史学部 フランク・マルティーニ。アメリカ陸軍士官学校歴史学部地図製作者による「カンナエの戦い布陣図」、「カンナエの戦い戦況図」二部 | |

| 筆者画像:長槍(サリッサ)/テッサリア/ギリシア | |

| 筆者画像:子供を左手に抱くポエニ神官/バルドー博物館/チュニス/チュニジア | |

| 筆者画像2枚:デルフォイの宣託所遺跡/デルフォイ/ギリシア | |

| 筆者画像2枚:デルフォイ博物館収蔵品画像/デルフォイ/ギリシア |

【ハンニバル・バルカ】