『ハンニバル・バルカ / 第4章 第2次ポエニ戦争 第1節 戦闘開始』

紀元前218年秋、アルプスを越えたハンニバルは、アルプスの山麓で軍勢に15日間の休息を取らせた。兵士たちは山越えの行軍で、敵部族たちの散発的な攻撃への対応や、厳しい寒気の中、上り下りの険しく長い道のりに体を酷使し疲れはてていた。その「姿形も生存のさまも畜生のような状態に変わりはてていた」とポリュビウスは書いている。難路での荷役獣の略奪や遭難もあって食料不足が続き、行軍でのさまざまな出来事に対応するため身も心も擦り減らしていた。すべての兵士たちの体力は、極端に低下し戦意を失ったものも多くいた。そのためにハンニバルは軍勢に十分な静養を取らせ、軍馬にも同じように体力を回復させるように配慮したのである。

ハンニバルが軍勢の陣を置いた場所は、彼がモンスニ峠を越えたのであれば、ドーラ・リバリア渓谷(トリノの西方)辺り、プチ・サンベルナール峠を越えたのであれば、ドーラ・バルテア渓谷(トリノの北方)辺りだとポリュビウスの注記にある。これらの地域はいまだガリア人が支配する地域であった。リウィウスは、ハンニバルがアルプスから降りてきた地域は、半ガリア人であるタウリニ族(現在のピエモンテ地方、ドーラ・リバリア川下流域付近に住んでいた部族)が住んでいて、主邑はタウラシア(現在のトリノ)だと書いている。リウィウスが考えたハンニバルのアルプス越えのルートは、ローヌ川とイゼ―ル川合流地点からイゼ―ル川沿いに進み、その支流ドラック川を遡る。そしてデュランス川上流域に出て、モン・ジュネーブル峠(標高1,850m)を越えドーラ・リバリア渓谷に降りるというものである。ハンニバルがアルプスを越えて軍勢に休息を取らせたドーラ・リバリア渓谷あるいはドーラ・バルテア渓谷において、休養をとった軍勢がようやく回復の兆しを見せたころ、ハンニバルのもとに近在に住むタウリニ族とインスブレス族が抗争を始めカルタゴ軍との連合に反対しているという情報が届いた。ハンニバルは最初タウリニ族に同盟を呼びかけたが拒否された。そこでポー川源流とドーラ・リバリア川の合流点にある最大の都市トリノを包囲し3日をかけて占領し、同盟に反対した者全員を容赦なく処刑した。その処置に近在の部族たちは恐れおののき、急ぎハンニバルのもとを訪れ服従を誓った。ポリュビオスは「容赦なく処刑した」と書いているので、他の部族への見せしめと服従を意図した虐殺に近い占領であったに違いない。

平野部のケルト人諸部族には、もともとカルタゴ軍との同盟を希望する部族もいたが、ローマ軍に道路を封鎖されて動きが取れずにいた。さらにローマは彼らにローマ軍との従軍を強いられる部族もあり、それを察知したハンニバルは、猶予は許されないと見て軍勢を前進させ行動を起こした。彼は最初からの目論見通り、カルタゴ軍と合流を望む部族に対し、実際にローマ軍と戦うことでカルタゴの戦闘能力の高さを見せつける必要性を感じていたからである。

それと同時にハンニバルのもとに、ローマのプブリウスがすでに軍勢を率いてポー川を渡りカルタゴ軍に迫っているという情報が届いた。その知らせを聞いたとき、ハンニバルはにわかには信じ難い思いだった。なぜなら彼は、プブリウスをローヌ川渡河地点に置き去りにし、急ぎアルプスを越えこの地に降り立ったことに安心感を抱いていた。彼がマルセイユから海を経由し、エトルリア地方を抜けて、このポー川流域の平野まで到達するには相当の日数を要すると考えたからである。しかし、次々と届く知らせが詳細になるにつれて、ハンニバルはローマの執政官プブリウスは、彼が考えていたよりずっと優秀で戦略に長けた人物であるという感を強くした。

そしてその思いは執政官プブリウスも同じであった。彼はローヌ渡河地点で若きカルタゴの将軍が、すでに数日前にアルプス越えに向かい、ローマ軍を置き去りにした手腕に驚いたとともに、予測もしなかったアルプスの難路を踏破し、こうしてイタリア側に降り立ち、驚くべき速さでいくつかの部族を征服し占領したと知ったからである。ハンニバルという若き将軍の並々ならぬ勇気、行動力、そして統率力に軽挙妄動を控え、それ相応の覚悟で臨む必要性をひしひしと感じたのである。この「ハンニバル、軍勢を引き連れアルプスを越えて現われる」という報告はローマにも届いた。民会は慌てふためいて、カルタゴ本国への対応のため、リリュバエウム(シチリア島西海岸の港湾都市)にいるティベリウスの軍勢を現在の任務を解き、至急ローマ本国救援のために帰還するように指示した。指示を受けたティベリウスは艦隊に本国への帰港を命じ、歩兵部隊にはアドリア海沿岸のポー川流域平野南端にあるアリミヌムの宿営地に再集合を命じた。

ここで特筆すべきことがある。ハンニバルとプブリウスはお互いに、戦闘相手にとっては不足がないと感じ、お互いに両軍勢に対し奮起を促すために雄弁を振るっている。

ハンニバルが兵士たちの士気を高めるためにとった方法は、軍勢を集めその場に、アルプスの行軍中に襲撃をして捕虜になった若者たちを連行した。この捕虜たちは日ごろから重い枷をつけられ、体罰を受けたことで体中傷だらけで、しかも満足に食事も与えられず飢餓状態に置かれていた。

ハンニバルは彼らを兵士たちの真ん中に連れてくると、ガリア人の王が決闘の際身に着ける武具一式と豪華な外套と馬を連れてきて若い捕虜たちに向かって言った。

「お前たちの中で互いに決闘をし、勝利した者にこれらのものを褒美として与えよう。負けた者はここで命を終え、現在のみじめな捕虜から解放される。どうだ、決闘を希望する者はいるか」と大声で尋ねた。すると全員が声を張り上げて、戦いたいという意思を示した。そこでくじ引きをすることで決闘者を決めた。当たった者は歓喜に飛び上がり、外れた者は肩を落としうなだれた。

決闘が行われ勝敗が決した。しかし戦いが終わった後で、そこにいた捕虜たちは勝者よりも、決闘で正々堂々と戦い敗れた者の死をたたえたのである。敗死した捕虜は苦しみから解放され、決闘に外れた者達は引き続き捕虜という苦しみが継続するからである。その思いは傍観者であったカルタゴの兵士たちにも通じた。生きながらえて虜囚の苦しみを受けるよりも、決闘で敗れたとはいえその苦しみから解放された者を思えば、捕虜を哀れみ、かえって死者を祝福したのである。

これを見ていたハンニバルは軍勢の中に進み出て、捕虜同士の決闘を行った本当の目的を説明した。ポリュビオスの書からハンニバルの鼓舞の言葉を、少し長くなるが引用しよう。 「なぜなら・・・とハンニバルは続けた・・・諸君は運命によって、あの捕虜たちと同様の戦いの場に閉じ込められ、目の前には同様の褒美が置かれている。つまり諸君のたどるべき道は、勝つか、死ぬか、生きたまま敵の手中に落ちるかなのだ。ただし勝ったときの褒美は馬と外套ではなく、ローマ人の全財産を奪い取って、全世界で最も幸福な人間になることであり、逆に戦いの最中に万一のことが起こったときでも、諸君は最後の息が絶えるまで戦い続けながら、いっさい苦しみを味わうことなく、剣の掟に従って限りなく美しい希望のために一生を終えるであろう。しかし戦いに敗れながら、命惜しさに逃走をはかったり、他に手段を講じて生き延びようとする者は、あらゆる苦しみとあらゆる悲惨をなめることになろう。なぜなら祖国を立ってからこれまでに踏破してきた道のりの長さを思い出し、その途上の敵の多さと渡った川の大きさを覚えていて、それでも逃げて郷土にたどり着けると期待する者がもしいるとすれば、これほどに愚かで浅はかな人間はあるまい。だからそのような期待はきっぱりと投げ捨て、たったいま他者の身に起こった運命について諸君が感じたことを、そのまま諸君自身の境遇に当てはめて考えてほしい。すなわちあの捕虜たちの場合、だれもが勝者と死者を祝福し、生者を哀れんだのだから、それと同じように諸君の場合は、まずなによりも勝つために、だがそれがかなわなければ死ぬために、すべての者が戦いに向かって突き進まねばならない。そして戦いに敗れた後も生きながらえようなどという期待を、たとえ心の片隅にでも忍び込ませないように。そのようなしっかりした心構えをもち、決意を固めていれば、戦いの勝利も身の安全も間違いなく諸君の後ろからついてくるであろう。己の意志にせよ将軍の命令にせよ、そのような決意をもって戦いにのぞんだ者が、敵を討ち負かせるという自信を裏切られたためしはかつて一度もないのだ。しかも敵がそれとは逆の期待をもっている場合、つまり今のローマ軍のように、郷土がすぐ近くにあるから、逃走すればいつでも身の安全は保障できるという期待をもっている場合、そのような期待を捨ててしまった軍勢の突進を支えきれるものではないことは,だれにでもわかる道理である。」『歴史1』著者:ポリュビオス、訳:城江良和

ハンニバルは、自分が兵たちのために鼓舞した言葉が、彼らに十分に届いたことを見届けると、明朝夜明けとともに進軍を開始することを告げ、集会を解散した。

一方でローマ執政官プブリウスも、ポー川を越え次のティキヌス川を渡るために、工兵に橋の建設を命じる一方で、残りの兵を集合させて激を飛ばした。ポリュビオスの書から引用する。

「わが軍は今のところまだあの敵たちと戦いを交えた経験がないとはいえ、迎え撃つ敵がほかならぬカルタゴ軍であるという事実をわきまえれば、勝利がわれわれのものであることに疑いの余地はない。なぜならこれまでたびたびローマ軍に打ちのめされ、多額の貢納金をローマに献上し、長年にわたってローマの奴隷に等しい身分に甘んじてきたカルタゴの軍勢に、ローマ軍に戦いを挑むだけの勇気が残っているなど、およそ分別をもった正気の人間の考えることではない。そればかりではない。我々は今ここに現れたあの軍勢とは少しばかり交戦したことがあって、あれがまっすぐにわれわれの顔を見る勇気もない連中だとわかっているのだから、ここから正しい推論をするなら、この先をどのように予想するべきであろう。実際やつらの騎兵隊は、ロダヌス川付近で我が方の騎兵隊と遭遇してうまくその場を切り抜けることもできず、多数の死者を出したあげく自軍の陣営まで逃げ帰るという醜態をさらしたのだし、司令官も兵士たちも、わが軍が近くにまで迫っていると聞くと逃げるようにして退却し、怖さのあまりに当初の計画を変更してアルプス越えの道を歩まざるをえなくなった。そうして今ここにハンニバルが現れたわけだが、その間に兵力の大部分を失い、残った兵士も疲労困憊してとうてい使いものにならないありさまだ。馬も同じで、ほとんどが失われ、残った馬も長くて困難な道のりのために用をなさなくなっている。」『歴史1』著者:ポリュビオス、訳:城江良和

ポリュビオスがここに書くように、カルタゴ軍は、ローマ軍を恐れて逃げるように退却し、怖さのあまりに当初の計画を変更してアルプス越えの道を歩まざるをえなくなったという内容については、まさかプブリウスが単純にそう思っていたとは考えられない。リウィウスも、ハンニバルがローヌ川河口にいるローマ軍から急ぎ離れアルプスへ向かったのは、ローマとの戦闘の可能性が低くなること。そして、アルプス登攀前に、ボイイ族の首長マガルスがハンニバルのもとに来訪し、道案内となって危険をともにするから、イタリアに着くまで兵力の損耗は避けるべきだと主張したからだと書いているとおり、プブリウスも、兵士たちを鼓舞するために誇張気味に激を飛ばしたのだと思われる。しかしプブリウスは、戦地をイタリアに選択したハンニバルが意図する深謀遠慮について、この時点では気づいてはいなかったであろう。

さてここで、イタリアの地理的状況や、北イタリアにおけるローマの支配領域について少し触れておこう。

イタリアの地図でポー川を確認すると、北部にはアルプス山脈がそびえ、そのポー川を挟んで南側にはアペニン山脈があり、そこを源流とした幾つかの支流からの流れを集めながら、ポー平原と呼ばれる地域を総延長650㎞流れ下り河口で二つに分かれアドリア海に注いでいる。この平原地域は豊富な水量、肥沃な土壌を提供し、昔から大穀倉地帯として都市を形成し地域の経済活動を支えてきた。そしてこのポー川の南側に沿うようにアペニン山脈がサンマリノ共和国辺りまでのび、そこから南下しイタリア半島の先端まで連なっている。さらに詳しく見ると、アペニン山脈は北アペニン山脈(ジェノバからフィレンツェ辺りまで)、中央アペニン山脈(フィレンツェからローマ辺りまで)、南アペニン山脈(ローマからイタリア半島のつま先部にあるレッジョ・ディ・カラブリア辺りまで)と、北から南へイタリア半島を縦断するように、3つのセクションに分かれ連なっている。

共和制ローマの時代、ローマの北に位置するアペニン山脈を越えた北部ポー川流域には、まだローマに支配されていない異民族地域が多く残っていた。

ここで、話を少しだけ戻しハンニバルが紀元前219年秋サグントゥムを占領し、翌年5月になり新カルタゴを出発するまでに、彼が考えに考えて対ローマ戦の事前準備をしたことについて、いま一度振り返ってみることにする。その事前準備とは、サグントゥム占領後に新カルタゴで冬籠りしながら、「ケルト人のもとから送られてくるはずの使者の到着を一日千秋の思いで待ち続けた。というのも、そのときすでにハンニバルはこの方面の調査を完了していて、アルプス山脈の麓からパドゥス川(ポー川)流域に広がる土地の豊かさ、その地に居住する人口の多さ、さらにその人々の戦場での勇猛さ、そしてなによりも重要なこととして、先の戦争以来ケルト人がローマ人に対して抱いている敵愾心について・・・「中略」詳細な報告を受けていたのである。」とポリュビウスが書いているとおりである。ハンニバルは卓越した情報収集能力によって、アルプス越えで損耗する軍需物資、軍馬、兵力その他を、この地で補うことが可能だと考えていた。つまり、アルプス山脈の麓からポー川流域に居住する部族をいかにして味方にし、または敵にしないことが、敵地ローマにおいて勝利へと導く重要な要素と考えていたのである。

ハンニバルがアルプスを越えた紀元前218年当時は、アペニン山脈を越えた北イタリアのアルプス山麓一帯には、ラオイ族、レベキオイ族、インスプレス族、ケノマニ族、タウリスキ族、アナレス族、ボイイ族などのケルト人部族(ポリュビウスは、ケルト人とガリア人を混同し用いている)が多く居住していた。ケルト人とガリア人の違いは、ケルト人とは、ヨーロッパの広範囲に居住していたケルト語族に属する人々を指し、一方、ガリア人はそのうち、特にガリア地域に居住していたケルト系の人々を指す。そしてそのガリア地域というのは、ガリア・キサルピナと呼ばれるアルプス山脈の南側のイタリア北部、ガリア・ナルボネンシスと呼ばれる南フランスの地中海沿岸地域、ガリア・トランサルピナと呼ばれる、アルプス山脈の北側のフランスやベルギーなどを指す地域のことである。

リウィウスの書には、アルプスを越える前にハンニバルがピレネー山脈を越えていた頃、ローマがポー川流域のガリアの土地に、ブランケンティアとクレモナの植民都市を建設したことが記されている。ということから、ローマのポー川流域における支配地域は、トレビア川がポー川に合流する辺りに建てられたブランケンティアや、アルプス山脈を源流とするアッドゥア川がポー川に合流する地点に建てられたクレモナ辺りまでだったことが分かる。余談になるが、ローマがブランケンティアとクレモナに植民都市を建設してまもなく、ガリア人のなかのボイイ族がローマから離反した。ボイイ族は以前から、ローマに対して反乱の機会を狙っていた。それまではローマとの友好関係を偽装し従っていたが、カルタゴのイタリア遠征を知りその戦力に期待するとともに、部族の運命を託すことに決めたのである。その前の戦争終結の際にローマに取られたボイイ族の人質を諦め、積年の恨みを共有するインプレス族に呼びかけ、連合を組み、ローマ人植民地の農地を掻き乱した。そこから避難した者たちは、当時ローマが拠点としたムティナ(現在のモデナ)に避難したのでガリア人はそこを包囲した。その避難者の中には、ローマ植民者割り当てに来ていた3人の委員がいた。このうち1人は元執政官、2人は元法務官経験者だった。3人からボイイ人に対して何らかの交渉条件が出され、彼らは一旦それを受け入れた。しかし3人がティムナを出た所で、誓約を破って捕縛したのである。ボイイが彼らを捕縛した理由は、人質交換の材料とするためであった。この件は後で再び書くことにする。

ハンニバルがアルプスを越えて降り立ったとされる、ポリュビウスが書くドーラ・バルテア渓谷(トリノの北方)辺りと、プブリウスが布陣していたと思われる植民都市ブラケンティア(現在のピアチェンツァ)辺りとは、まだ150㎞以上もの距離があったと考えられる。

さて、ハンニバルとプブリウスの軍勢に対する激に刺激されて、両軍の兵士は士気を高くして進軍を開始した。こうした状況の中で、ローマ軍とカルタゴ軍の戦闘が開始されて行くのである。

【ティキヌスの戦い】

ローマ軍はティキヌス川に橋を渡して、ここを守るために橋の上に砦を築いた。

プブリウスの演説の翌日、ローマ軍はポー川を左手に、カルタゴ軍は右手にして進んだ。そして斥候からの知らせで、相手が近づいていることを確認すると、お互いに相当の距離をおいてその場に布陣した。次の日、プブリウスは全騎兵に投槍歩兵も加えて、敵の兵力を確かめるべく平野部をゆっくりと進軍した。お互いの距離が近くなって、土煙が視認できる場所で両軍とも戦闘隊形を組んだ。その平野部とは、ティキヌス川を越えてからおよそ40㎞西にあるセシア川との間の平野だとされている。

ローマ軍はガリア人騎兵と投槍歩兵を前方に配置し、それ以外の兵は横列にしてゆっくりと前進させた。

一方カルタゴ軍は、手綱付き騎兵と重装騎兵のすべてを正面に配置し前進させた。その両翼にはヌミディア人騎兵を配置することで、ローマ軍を包囲する作戦をとった。ハンニバルにとって、この初戦ともいえるティキヌス川平原での戦いは、アルプスを越えて侵入したカルタゴ軍が、ローマ軍とどのようにして戦い、どのような結果を招くのか、近隣部族が息をひそめ、興味と自分たちの命運をかけて見守っていることが分かっていた。この戦いに負けるわけにはいかなかったのだ。この時の両軍の兵力は、ポリュビオス、リウィウスいずれにもその数の記載はないが、ポリュビオスの記述には、両軍の司令官は騎兵全軍を陣営から引き出したとあり、カルタゴ軍の全騎兵はアルプスを越えたイベリアとヌミディアの騎兵およそ6,000人と思われる。ローマ軍は騎兵と歩兵で推定4,000人とされている。両軍はその体制から騎兵が勢いよく攻撃を始めたことから、ローマ軍の投槍歩兵部隊は投槍戦の機会を逸し、カルタゴ騎兵の勢いに圧倒され、恐怖に背を向けローマ軍騎兵の間をすり抜け後方へと退却を始めた。ローマ軍とカルタゴ軍の騎兵戦は双方譲らず、落馬した兵も地上戦を行うなど、戦いは騎馬戦であり歩兵戦でもあるという激戦となった。しかし、ハンニバルが当初から考えた包囲網が功を奏して、両翼から現れたヌミディア騎兵がローマ軍後方に逃げた投槍兵を蹴散らすとともに、中央で戦うローマの騎兵の後方から襲いかかり、その騎兵の戦力が削がれたことによってローマの全軍が敗走するにいたったのである。

司令部にいたプブリウスもカルタゴ騎兵から傷を受け、周りも側近のみとなり、急ぎそこを引き払いポー川の南に向かう橋(ローマ軍が最初に布陣していたブランケンティア近くの橋)を目指し、安全のために軍を移動させることにした。この戦いにおいて、プブリウスはローマ中央軍を攻め立てたヌミディア騎兵によって深手を負う。そのプブリウスを救出したのが、後にハンニバルを倒し、カルタゴを滅亡に追い込む男である。正式名はプブリウス・コルネリウス・スキピオ・アフリカヌス・マイヨル(以後「大スキピオ」と呼ぶ)である。アフリカヌスという名がついているのは、彼が第二次ポエニ戦争の終盤に、北アフリカでカルタゴに勝利したことからつけられた名前である。かつてカルタゴが第一次ポエニ戦争後の傭兵の乱で混乱していた紀元前236年に、ハンニバルを破り、カルタゴを滅亡に導く天才が生まれたことを紹介したが、その少年がこうしてハンニバル戦争の舞台に登場した。このティキヌス川平原の戦いの前から、彼は執政官である父に従い、イベリア遠征の頃から軍に参加していたようである。

この戦闘で負傷したプブリウスについて、リウィウスは次のように述べている。ローマの投槍兵はカルタゴのヌミディア騎兵の突進を受けて後退し、その後両軍の拮抗した騎兵戦は、間に入り込んだ歩兵によって馬が混乱させられ、多くの騎兵が落馬するか、あるいは自ら馬を飛び降りるなどして、まるで歩兵戦のようになった。背後から現れたヌミディア騎兵により、ローマ軍は恐怖に襲われたばかりか、執政官プブリウスが負傷したことから大混乱に陥った。しかしこの危機は、当時成人したばかりの執政官の息子が救援に駆けつけて回避されたとされている。実際にはリグリアの奴隷が救い、ローマ騎兵が執政官の周りを囲んで陣営に連れ帰ったともされる。後世になって、息子である大スキピオの偉大さを強調するために創作されたとも言われているが、リウィウスは大スキピオが救出したのが事実だと信じたいと書いている。

一方ハンニバルは退却するローマ軍を追い、プブリウスが命じティキヌス川にかけられた仮設の橋まで来た。しかしその橋は板材が引きはがされ、岸辺には橋を守るために残されたおよそ600人の兵士が残されていた。ハンニバルはこれら600人の兵士は捕虜としたが、ローマ軍は戦場からすでに南に去ってしまったことを知り、ポー川北岸を上流に向けて、橋を架けるに適当な場所を探すために行軍を開始した。

ローマ軍との初戦ともいえる、このティキヌス平原におけるハンニバルの戦術について少しだけ触れておこう。

ハンニバルの側には、ハンニバルと行軍をともにした二人の歴史家、シレノスとラケダイモン人でギリシア語の教師として雇われたソシュロスがいたことを前に書いた。ギリシア人のシレノスは、ハンニバルの軍事顧問として、常にその側にあって彼からの相談やそれに対する助言を惜しまなかっただろう。シレノスはギリシア人として、マケドニアのアレクサンドロス3世の遠征の情報や、戦闘における戦略や戦術も習得していたと思われる。というのも、アレクサンドロス3世は、幼いころからアリストテレスに学び、政治学、形而上学、論理学、倫理学、自然科学、そして兵学など第一級の学問を身につけ、当時のギリシア人が考え得る限りの近隣世界を征服するという偉業をなした。また彼はアリストテレスに学び、ミエザでの学業を終えてから父であるピリッポス2世のもとで、紀元前338年18歳のとき、マケドニア王国とギリシア諸都市国家連合軍との命運をかけたカイロネアの戦いに参加した。この時、アレクサンドロスは2,000の騎兵を率い、実戦を経験しただけでなく、ギリシア連合軍に勝利し、マケドニアのギリシア全土統一に貢献した。この戦いの勝因は、アレクサンドロス率いる騎兵の活躍であり、後のマケドニア軍の遠征において常勝軍団と呼ばれる所以には、彼の好んだ戦術である「ハンマーとアンビル」がある。重装歩兵が敵を引きつけ、その間に騎兵部隊が敵の側面や背面から攻撃を仕掛ける方式であるが、このティキヌス平原におけるハンニバルの戦術は、まさにそのアレクサンドロス3世の戦術を彷彿とさせるものであった。

さらにポリュビオスの書に沿って書き進めることにする。

カルタゴ軍はポー川に橋を架ける適地を探し、戦いの日から二日目に行軍を止めた。ハンニバルは、ハスドルバルに舟をつないで橋を造るよう命じ、軍勢の渡河を任せた後、自分は先に橋を渡った。ティキヌスの戦いの騎兵戦で、カルタゴが勝利したことを知った近隣のケルト諸部族の使者が、友好関係を結ぶことを申し出てきたからである。こうして諸部族と同盟関係構築することで、軍事行動の連携や軍需物資の調達を可能にした。

一方プブリウスはティキヌスの戦いの後ポー川を渡り、ローマ植民都市のブランケンティア近郊(注にはポー川の南、トレビア川の西、現ストラデッラ付近とある)に陣を置き、そこを安全な場所と思い込んで、自身を含めた負傷者の治療や休息を取らせていた。

するとハンニバルは、ポー川渡河後二日目にはブランケンティア近郊に陣を置くローマ軍に迫り、三日目にはローマ軍陣営からから目視できる距離まで来て戦闘態勢を取った。しかしその状況下、ローマ軍には迎え撃つ様子が見えず、ハンニバルは敵陣と50スタディオン(およそ9㎞)の距離を置いて陣を敷いた。

ローマ陣営には異変が起きていた。ローマ軍と行動を共にしていたケルト人の兵士たちは、ティキヌスの戦いにおけるカルタゴの騎兵の勝利や、ケルト人諸部族のハンニバル側への同盟の動きを察知し、ローマ陣営の天幕の中にあって反逆の機会をうかがっていた。そして夕食後陣営が寝静まるのを待って、夜明け前に武器をとりローマ兵に襲いかかった。彼らは相当数のローマ兵を殺害し、その首を切り取ってハンニバルの陣営に駆け込んだ。その数は歩兵およそ2,000人、騎兵がおよそ200人だった。ハンニバルはこのケルト人の兵たちを快く受け入れ、ねぎらい、褒美を与えて各人の郷里へと送り出した。カルタゴ軍の状況を郷里で伝え、ハンニバルとの同盟関係に役立たせることが目的だった。彼にはローマ陣営の中にいたケルト人の裏切り行為が、必ずカルタゴ軍の優位に働くことが分かっていたからである。

このローマ陣営におけるケルト人たちの流血事件と時を同じくして、ボイイ族の使者がハンニバルのもとを訪れてきた。ローマがブランケンティアとクレモナに植民都市を建設して間もなく起きた、ボイイ人たちの反乱のことを前にも書いた。その折、ローマの拠点であったティムナ包囲戦で捕縛したローマ植民者割り当ての3人の委員を、その使者たちは連れて来ていた。彼らはこの3人を、ハンニバルに引き渡すと言ってきたのである。その申し入れにたいして、ハンニバルはボイイ族との友好関係や同盟を結ぶことに対する感謝を伝えたが、3人の委員の受け取りは断った。彼はボイイとローマの交渉で、人質を取り返す材料として残しておくように助言をした。ボイイの使者たちは、ハンニバルのこの助言に対して若きカルタゴの司令官の懐の深さを感じたに違いない。勿論ここで重要なのは、難しいけれど善き又は悪しき懐の深さの両面での判断は必要となろう。何故なら、ボイイ人の使者がどうしてこの場に、ローマの3人の人質を連れてきたのか、またハンニバルは何故その人質を受け取らなかったのかということである。ボイイ人は人質をカルタゴに引き渡し、この戦争で有効に活用できるように臨んだのであろう。しかし、ハンニバルは捕虜をボイイ族に留め置く方が、ボイイ族とローマの敵対関係を継続できること、またそれはカルタゴとの戦争以外にもボイイ族との人質交換問題の対処をせざるを得ないなど、ローマに複雑な問題を孕ませておくことが必要だと考えたからであろう。そして最大の理由は、地元の部族が得た人質を使い、ローマとの戦いに利用するようなカルタゴ軍ではないのだという気概も見せたかったに違いない。これは若きカルタゴの司令官の資質の1つである。

一方でプブリウスは軍勢の中から、ケルト人の裏切りが出たことに心中穏やかではなかった。ローマ軍とカルタゴ軍の現状を判断した場合、ケルト人が引き起こした反乱は、ますます近隣の部族がカルタゴ側に加担する可能性を高め、戦況に大きく影響すると判断した。プブリウスは次の夜、夜明け前に現在の陣営を引き払って、トレビア川岸辺の丘陵地帯を目指し行軍を開始した。このローマの行軍に気づいたハンニバルは、ヌミディア騎兵を先発させ自身もその後を追ったが、最後尾の一部の兵士を打ち取ることしかできなかった。この間にプブリウスはトレビア川を東に渡り終え、最初に辿り着いた丘陵の裾野に陣営を定め、壕を掘り、柵をめぐらして、もう一人の執政官ティベリウス・センプロニウス・ロングス(以後「ティベリウス」と書く)の率いる軍団の到着を待つことにしたのである。ローマ軍を追ってきたハンニバルは、トレビア川対岸のローマ軍の陣営からおよそ40スタディオン(約8㎞)の場所に陣を置いた。このハンニバル軍の陣営には、ポー川平原流域のケルト人部族から、必要な物資が届けられるとともに、戦闘に参加する兵も集まってきた。

テキィヌス平原での騎兵戦の結果がローマに報告されて市民は動揺した。ケルト人の造反があったことを理由にして、軍団はいまだに歩兵戦力は健在であり、戦争全体の展望に失望することはなかった。やがてティベリウスの軍団がローマ市域を通過して、アリミヌムに待たせた軍団と合流し戦地へ進軍を開始すると、これで戦いは決着するに違いないと考えた。そしてついにティベリウスの軍団が、このトレビア川近くの丘陵裾野でプブリウスの軍団と合流したのである。両軍団の司令官は戦いの準備を行うとともに、現在の情勢を打ちあわせ意見交換を行った。

さてこれから書くことになるトレビア川の戦いの前に、カルタゴ軍とローマ軍の司令官のことについて少し触れて見ようと思う。この戦いには3人の司令官が存在した。カルタゴ側に1人、ローマ側には2人の司令官(執政官)が存在したのである。当時の戦争における司令官の果たす役割は兵数でもなく武器の優劣でもなく、ひとえにその資質がものをいう時代であった。司令官は戦場に出向き、戦況を把握しながら迅速に判断し戦術を展開する必要があった。この判断が、戦局を大きく左右するからである。司令官が直接兵に指令を出し、自身も身近で兵と戦うことで、彼らの士気を高め、命を失うことも厭わない信頼関係が構築されていた。特にハンニバルのように、自身が戦いの先頭にたって敵に突進するなどは、現代戦では考えられないほど、自軍の兵士の士気を奮い立たせる役割を果たしたのである。

これに対して、現代戦における司令官は、前線において直接戦闘に参加することはありえない。軍の中枢である司令部において戦況を把握し、組織化された様々な部隊の連携を図りながら、全体的な戦略の統制を行う役割を担うことである。さらに現代戦は情報戦とも言われるように、テクノロジーを駆使し、戦況を把握し迅速かつ効果的に戦闘指示を出す必要がある。戦況を見極め、陸・海・空による多種多様の軍隊を単一又は連携するよう指示を出すことで、最新の科学技術兵器を駆使し、接近戦だけではなく遠距離攻撃という科学の目を使った戦闘も可能となり、戦闘の形式が歴史的に大きく様変わりした。

さて、今回の戦いの司令官の質について触れると、ハンニバルに関しては、紀元前239年から父が行ったイベリア遠征に9歳で帯同し、カルタゴ軍と行動を共にして成長した経験が、彼の資質形成に大きく影響していることである。ハンニバルは、父によってローマに対する敵愾心を植え付けられ、その思いは魂の中に浸透し、人生の目的ともいえるほど彼の情熱を燃えたぎらせていた。父親は軍人として第1次ポエニ戦争時シチリア島において、ローマ軍を散々手玉に取った天才的な戦略家であった。彼は第一次ポエニ戦争で敗戦となったカルタゴにおいて、いつの日かローマと再び剣を交えることを願っていた。その父の思いを受け継ぎ、ローマとの戦いに勝利することを悲願としたのがハンニバルであった。その側で、イベリア半島統一への戦いを経験し、戦略・戦術を身につけて行った。彼の師は父であり、その跡を継いだ義兄ハスドルバルであり、側近のシレノスやソシュロスである。ハンニバルはローマへの敵愾心の塊のような男であったが、父の後継者だったハスドルバルが暗殺され、その後継者を選ぶ際に、イベリアにおけるカルタ軍兵士の総意で将軍に選出された。この事からも分かるように、彼はカルタゴ軍兵士の心をつかむだけの軍事能力だけではなく、司令官として必要なリーダの素質も兼ね備えていたのだ。さらに、ローマと戦うための戦略や戦術を駆使して、当時では不可能と思われるような、大軍を率いたアルプス越えを敢行し、さらに敵地で現地部族を傀儡・説得しながら兵力を補い戦闘の可能性を実践した若き将軍であった。この事からも、ハンニバルという軍司令官の資質はマルチに優秀さを物語っている。

さて、それではローマの司令官2人はどうであろうか。まず、初戦を戦った執政官プブリウスである。彼は前述のとおり、ハンニバルがローヌ川渡河後アルプスに向かったことを察知し、急遽軍勢の大半をイベリア方面の軍事活動のために兄グナエウスに託し、少数の兵を率いてマルセイユから海を経由し、エトルリア地方を抜けてこのポー川流域の平野まで到達していた。ローマの執政官プブリウスのこの行動が、天才ハンニバルが認めるほど慎重で優秀な戦略に長けた人物であるという感を抱かせたのである。さらにプブリウスは、この戦いにおいてすぐに勝敗を決める戦いは避けて、現在はトレビア川を東に渡り終え、最初に辿り着いた丘陵の裾野に陣営を定め援軍を待つ行動に出ている。テキィヌス平原の初戦で、もしもプブリウスが深手を負わずトレビア川の戦いで指揮を執っていたら勝敗は分からなかった可能性がある。

2人目のローマ軍の司令官はティベリウスである。プブリウスが貴族(パトリキ)だったのとは違い、平民(プレブス)の出身であった。それでは平民出身のティベリウスが何故執政官(コンスル)になれたのかといえば、紀元前367年に執政官法(リキニウス・セクスティウス法)で、執政官2名の内1名は平民が選出されることが義務付けられた。ティベリウスが執政官になった頃には平民の地位も向上し、元老院議員の中にも平民出身者がいて、政治的な基盤を固めていたのである。ティベリウスはハンニバル戦争に対応すべく執政官に選出された。彼の性格は非常に野心的で自負心の強い性格だったとされている。それは執政官に選ばれた彼が、平民出身だったということもあり、おそらく戦功を焦っていた可能性があることは確かであろう。しかも、野心的であるばかりではなく、短気な性格から、冷静な判断力を失い戦況への影響を与えた可能性もあるのだ。歴史的に証明された資料があるわけではないが、それを裏付けるのが、このトレビア川の戦いにおけるティベリウスの動きであろう。こうして、3人の司令官のことに触れたので先を書き進めて行こう。

ローマ軍の2人の司令官が軍団を合流し、これから始まる戦いの意見交換を行っている頃、カルタゴ軍内にも動きがあった。トレビア川西方にあるローマからクラスティディウム(トレビア川から西へおよそ40㎞にある場所)の防衛を任されていたブルンディシウム(イタリアの南部の港町)市民からの内通によって、思わぬ形でこの都市を占領することが出来た。クラスティディウムはローマ軍の大量の食料貯蔵庫として機能していた町だった。それがカルタゴ軍の食料貯蔵庫に変わった。また、ここで拘束した守備兵は捕虜として軍に同行させ、近隣住民への宣伝材料として危害を加えなかった。

当時のトレビア川とポー川の間にはガリア人のアナレス族が住んでいたが、彼らはローマとカルタゴという二大軍事国家が戦い、どちらが勝利するかうかがい続けていた。ティキヌス平原の騎兵戦で勝利したカルタゴ側に同盟を申し出た部族もいたが、それでもアナレス族のように近隣の全部族が従ったわけではなかった。カルタゴにとって敵地へ乗り込んでの戦いである以上、ガリア人部族の帰趨が勝敗を決する重要な要因であることが分かっていた。ハンニバルは今回の戦いで勝利することが、彼らの帰趨を決定づけることになると考えていた。そのためにもトレビア川周辺地域の地理的な状況や、12月の気候条件などを総合的に戦術として取り入れるべく、より詳細な情報取集活動を行った。そして、彼の中に、その戦術の方向性が見え始めたのである。それは中途半端な勝利ではなく、カルタゴ軍の確実な勝利を裏付ける戦術で臨むべきであるという決意でもあった。

(ハンニバル・バルカ/第4章 第2次ポエニ戦争 第2節 トレビア川の戦いに続く)

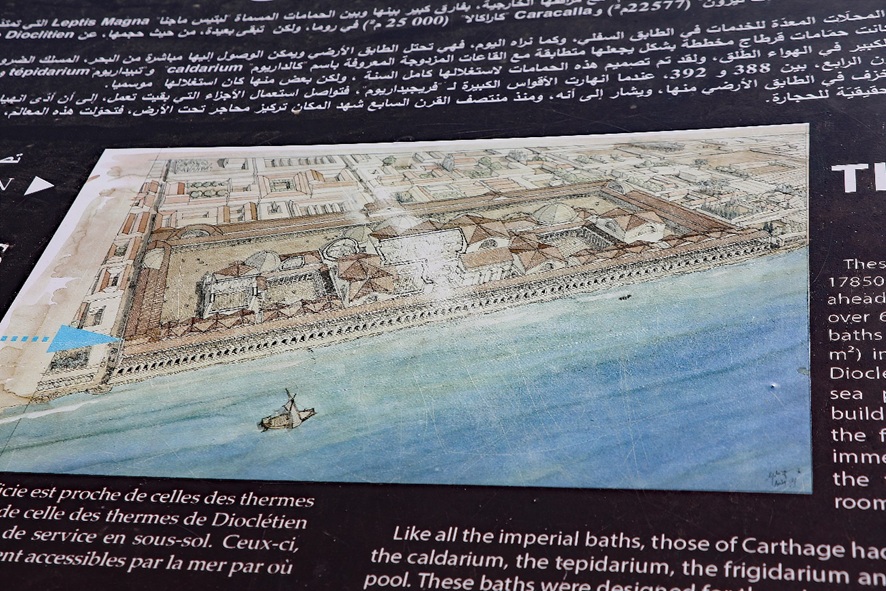

カルタゴ滅亡後のローマ・カルタゴ植民地時代作られたアントニヌス浴場遺跡

カルタゴ滅亡後のローマ・カルタゴ植民地時代作られたアントニヌス浴場復元図

| 出典: | 「Wikipedia」 |

| 「Wikiwand」 | |

| 「Hitopedia」 | |

| 「Historia」 | |

| 「AZ History」 | |

| 「Weblio辞書」 | |

| 「世界史の窓」HP | |

| 「やさしい世界史」HP | |

| 「世界図書室」HP | |

| CNN 2016年4月5日掲載記事 | |

| 「ハンニバル戦記―ローマ人の物語Ⅱ」著者:塩野七生 | |

| 「歴史」著者:ポリュビオス・訳:城江良和 | |

| 「ローマ建国以来の歴史」著者:リウィウス・訳:安井萌 | |

| 「ハンニバル 地中海世界の覇権をかけて」著者:長谷川博隆 | |

| 「ハンニバルに学ぶ戦略思考」著者:奥出阜義 | |

| 「ハンニバル アルプス越えの謎を解く」著者:ジョン・プレヴァス・翻訳:村上温夫 | |

| 「興亡の世界史 通称国家カルタゴ」著者:栗田伸子・佐藤育子 | |

| 「地中海世界の歴史1 神々の囁く世界」著者:本村凌二 | |

| 「勝利を決めた名将たちの伝説的戦術」著者:松村劭 | |

| 『カルタゴの遺書 ある通商国家の興亡』著者:森本哲郎/td> | |

| 『アルプスを越えた象』著者:ギャヴィン・デ・ビーア・翻訳:時任生子 | |

| 「古代の覇者 世界を変えた25人」ナショナルジオグラフィック【日経BPムック】 | |

| 「世界を変えた世紀の決戦」編集者:世界戦史研究会 | |

| 「ローマ帝国 誕生・絶頂・滅亡の地図」ナショナルジオグラフィック【日経BPムック】 | |

| 「小学館 学習まんが世界の歴史3 ローマ」株式会社小学館 | |

| 「アド・アストラ ━ スキピオとハンニバル ━」著者:カガノミハチ | |

| 「筆者撮影画像」 |

【ハンニバル・バルカ】