『ハンニバル・バルカ / 第4章 第2次ポエニ戦争 第2節 トレビア川の戦い』

【トレビア川の戦い前哨戦】

リウィウスは、トレビア川の戦いの前に前哨戦があったことを書いている。彼によれば、ポー川とトレビア川の間の土地にはガリア人のアナレス族が住んでいたが、ハンニバルは彼らがカルタゴとローマの勝利した側に取り入ろうと、日和見的な態度を取っていることに激怒した。ローマは、彼らがカルタゴ側について参戦しない限りは特に問題視しなかった。しかしハンニバルは違った。カルタゴのイタリア遠征は、ローマに虐げられているガリア人に呼ばれ、そして彼らから解放するためアルプスまで越えて戦っているのだとさかんに言いふらした。その怒りだけではなく、戦う兵士たちの戦利品を得るために、1,000人の騎兵、2,000人の歩兵を出して、ポー川の岸までの土地における略奪の命令を下した。カルタゴの略奪が始まると、さすがにたまらずアナレス族はローマに救援を求め泣きついた。この行動を、プブリウスはボイイ族の裏切りなどから、もともとガリア人を信用していなかったので救援の必要性も時期も良くないと判断した。しかしもう一人の執政官ティベリウスは、同盟者から救援の要請があればそれを受けて守ることが、ローマとの絆を強くすることだと主張して、プブリウスのためらいをはねのけた。彼は自軍の騎兵と投槍兵1,000人を、ガリア人救援のためにトレビア川対岸に向かわせた。そのローマの兵たちが、ガリア人の集落を襲い多くの戦利品を略奪して引き上げるカルタゴの兵に不意に襲いかかり、殺戮と恐怖を与えて敵陣の近くまで追撃したのである。それを知ったカルタゴ軍が応戦し、ローマ軍は一旦退いたが、再び救援の兵が駆けつけてカルタゴ陣営まで追い込んだ。両軍のつば迫り合いともいえる戦いが続いたが、結局はカルタゴの戦死者の数が多く、勝利したのはローマだと両軍の間で噂された。

トレビア川を挟んでローマとカルタゴの陣営には、3人の司令官がいたことは前に書いた。この前哨戦が行われたことで、これから始まるであろう本当の戦いの前に勝利を確信している司令官がいた。つば迫り合いを制したティベリウスであった。ティキヌスの戦いで敗北し、深手まで負ったプブリウスに比べ、自分は完璧な勝利を納めたと確信さえしたのだ。ぐずぐずして、このアルプスとアペニン山脈に挟まれたポー川平原流域を、カルタゴの支配下おかれるようなことなどあってはならない。そうなれば先祖たちが嘆き悲しむだろう、だからこれ以上決戦を遅らせることは時間の浪費だと考えた。

ここでローマの執政官について再度確認してみよう。執政官の任期は1年であり、よほど特別な理由がない限り再選されることはない。紀元前218年当時は、執政官の選挙は1月に行われ、3月に就任式が行われていた。そこから翌年2月まで執政官の職務に就くことになる。もしティベリウスがこの戦いに勝利した場合、まだカルタゴ本国軍やイベリアのカルタゴ軍との戦いが残っており、特別に再選される可能性があるかもしれない。この戦場では、プブリウスが深手を負い戦いの指揮をとれないことから、ティベリウスだけがその任を行うことになる。勝利の栄光を独り占めできる好機を逃すことはない。そのような思いが、ティベリウスの心をさらに急き立てていたのではないか。彼はプブリウスの傍らで、さらに幕舎内においても、戦闘に入るべきだとまくし立てた。

ここで少しだけ、ポリュビオスが書くこの辺りの事情をのぞいてみよう。ティベリウスは、この前哨戦の勝利に有頂天になって、慢心を起こし、大至急総力をあげて決戦に挑むべきだと主張した。しかし、プブリウスが負傷し休養している現状、自分だけの決定で行動する訳にはいかず、同じ執政官の意見も聞いておくべきだと判断した。するとプブリウスはティベリウスとは全く反対の意見を示した。その反対の意見とは、現状からすれば、軍団に冬季訓練を経験させることで、さらに強力な軍を育てる機会にしたらどうか。そうすれば、カルタゴ軍が戦いの機会を失うし、彼らが無為の時間を過ごすことで、日和見なガリア人たちがカルタゴから離反する可能性もある。その間、自分も傷が癒えて共同指揮をとり貢献できる。だから決戦を急ぐことなく、現状維持でこの難局を乗り切るべきだと強く要望した。そのため、ハンニバルが容易に攻め込むことが出来ない、この要害に宿営地を定めたのだと強く主張したとポリュビオスは書いている。

ティベリウスはこのプブリウスの考えはもっともだと思った。がしかし、彼は前哨戦に勝利したことで、決戦も勝利できるという根拠のない自信と、自分ひとりで指揮をとりたいという欲望に駆られていた。さらに、冬季訓練やプブリウスの傷が癒えるまで時間を引き延ばすことで、執政官選挙が近づいているため新しい指揮官に指揮権が移ってしまうことも恐れていた。そのためティベリウスは、プブリウスが主張する現実的な判断を避けて、自分の思惑による判断を選ぶことにした、とポリュビウスは書いている。

さてここで、改めてポリュビオスのことについて触れてみたい。『歴史』の解説を引用しながら書くことにする。彼は紀元前171年から紀元前168年まで行われた、第三次マケドニア戦争において、マケドニア王国が共和制ローマに大敗した後、アカイア連邦内の反ローマ勢力として1,000人が捕らえられ、その中にポリュビオスも含まれていた。彼らは捕えられた後、裁判を受けるためにローマに送られた。戦時中アカイア連邦自体はローマ支持の姿勢を見せていた。しかし市民の中には支持に消極的な者もいて、ローマから全幅の信頼を得ていたわけではなかった。ポリュビオスの理想はアカイアの独立であったが、ローマから見ればそれは一種反抗勢力と見なされたのであろう。ローマ移送後は結局裁判での弁明の機会は与えられず、ギリシアへの帰還の望みは絶たれ、彼らはイタリアの各都市に分散抑留されることになった。ポリュビオスはローマに留まることが許された。ここで彼は意外な少年と出会うことになる。まだ17または18歳だった少年から、書物を貸してもらう機会がありそれが縁となり親交を得た。その少年こそがプブリウス・コルネリウス・スキピオ・アエミリアヌス(以後「小スキピオ」と書く)だった。少年の父親は、第三次マケドニア戦争で決戦の舞台となった、ギリシア北部のピュドナで大勝したローマ軍の執政官ルキウス・アエミリウス・パウルス・マケドニクスである。小スキピオはその次男であったが、すでに他家の養子となっていた。紀元前205年コンスルとしてカルタゴ本国に侵攻し、ハンニバルと戦い勝利した大スキピオの息子である、プブリウス・コルネリウス・スキピオの養子であった。その養子となった少年が、後にカルタゴ包囲戦でカルタゴを滅亡に追い込む男となるのである。小スキピオはポリュビオスとの親交の中で、彼を年上の友人として、またある時は様々な状況での指南役として、親密な交友関係を築いていた。第三次ポエニ戦争時のカルタゴ包囲戦のおりにも、小スキピオの軍事顧問として、ローマ軍と行動を共にするほどローマにおける重要な位置に身をおいていた。スキピオ・サークルと呼ばれる親睦会を通じて国政に関する情報や、広範囲の交際における人脈を通じて、国庫保管の公文書も閲覧できるようになり、その情報をもとに『歴史』の執筆を始めたとされている。しかも彼は、後にギリシアへの帰還を果たし、アカイア戦争でローマが勝利し、アカイア連邦解体後のギリシア統治にも重要な役割を果たした。ローマが制定した政治や法の制度を、ギリシア各都市が受け入れて、円滑な導入が進むよう新体制移行への助言や調整役をも担った。最終的に彼は抑留から解放され、小スキピオと行動を共にし、彼と国政問題を論じるほどの人物となっていたようである。さて、なぜここで改めてポリュビオスのことに触れたのかというと、トレビア川の戦いでの前哨戦における司令官二人の状況判断の記述が、リウィウスとポリュビオスでは、かなりの温度差があることを書いておきたかったからである。この時の司令官の1人である、プブリウスは大スキピオの父親であり、小スキピオの養高祖父でもあった。リウィウスはトレビア川の戦いで決戦をはやるティベリウスに比べ、「ところがコンスルの一方は一度の騎兵戦と自らの負傷のため意気消沈し、決戦を引き延ばすことを望んだ。」と、その理由をさらりと書いてのけている。さらに「会戦を遅らせることを望んでいるものは同僚の他にはいない。彼は体より心を患っている。手傷を負ったことを思い出し、戦闘や投槍を怖がっているのだ。だが病人とともに他の者まで老け込んでしまってはだめだ。一体なぜこれ以上戦いを遅らせ、時間を浪費するのか?」と、ブブリウスの傍らで語り、幕舎内でも演説をするかのように弁じたと書いている。ポリュビオスは、ブブリウスがトレビア川の決戦を遅らせる理由を理路整然と書いており、2人の歴史家の極端な表現には大きな違和感を覚える。この違和感は、おそらくポリュビオスは小スキピオとの関係や、名門スキピオ家の威厳を損なわないように、またプブリウスが戦闘を恐れるような狭小人物ではなく、戦略家として基本に則った判断をしたことを示す必要性から、より詳細に書いたと思われる。ポリュビオスは、スキピオ家に対する彼自身の因縁による考えだけではなく、賛辞ある伝承を多く受け入れた歴史記述をしたことが伺われる。トレビア川の決戦を先延ばしするとカルタゴ軍が戦いの機会を失うし、彼らが無為の時間を過ごすことで、日和見なガリア人たちがカルタゴから離反する可能性もあるというプブリウスの考えを、ハンニバルも同様に分析していたと書いている。ハンニバルの考えは、ケルト人の士気が揺るがないうちに戦場に連れ出す必要性があること、ローマ軍の兵士が召集されたばかりで訓練不十分の今がチャンスだということ、冷静な指揮官であるプブリウスが負傷し傷が癒えるまえに決戦に持っていくべきだということ、最後に無為な時間を過ごすべきではないという理由から、すぐにでも戦闘に突入すべきだと考えたとある。さらにハンニバルは、イタリア遠征を敢行したカルタゴ軍にとって、同盟者たちに常に新しい目標を与え続ける必要があると考えていた。ハンニバルは司令官ティベリウスが決戦を焦っていることを見抜いていた。カルタゴ軍の囮ともいうべき略奪隊に勝利し、彼が有頂天になっているその心を見透かすように、ハンニバルはローマ軍との戦いを見据えた戦術の構築を着々と進めていた。このように、ポリュビオスはプブリウスがティベリウスとは違い、より慎重で良識ある人物像として評価していたことが伺える記述となっている。

【トレビア川の戦い】

さて、トレビア川の戦いの様子は、ポリュビオスとリウィウスの書を参考にしながら書き進めて行こう。

時は紀元前218年12月下旬、このガリア・キサルピナ地域は冬至の時期となり本格的な冬を迎えていた。ハンニバルは弟のマゴを伴い周辺の偵察に出た。

ローマ軍とカルタゴ軍の間にはトレビア川が流れている。この川は両側を高い土手に挟まれ、周囲には沼地特有の植物と灌木や茨が密生していた。ハンニバルは以前から、両陣営の間に目をつけた場所があった。その場所とは、カルタゴ陣営側にあってしかも平坦で付近には樹木も生えていなかったが、切り立った崖をもちトレビア川に流れ込んでいる1本の水路だった。その岸は茨と木苺の葉が一面を覆っているため、待ち伏せをするには格好の場所だったのである。ハンニバルは、ローマ軍がガリア部族との戦闘で、彼らが決まって森林地帯で待ち伏せする習性を知っており、警戒を怠ることはないことが分かっていた。だから逆に樹木もなにもない見晴らしの良い平坦な地では無警戒になるはずだと考えた。もし平坦地に兵を隠す場所があれば、森林地帯で兵を隠し待ち伏せするより効果は絶大であり、ティベリウスがそこに気づく恐れはないと考えた。低くても切り立った崖をもつありふれた水路や、葦や羊歯や茨の茂みがあれば、盾と兜と兵を伏せ、例え騎兵であっても知恵を絞って敵の目を欺ければ、大きな勝利を呼び込むことが可能となるのだとハンニバルは考えたのである。彼はその場所でマゴに指示した。「ここがお前の役割の場所だ。騎兵1,000人、歩兵1,000人を選抜し、夜明け前には兵に十分な食事をとらせ、ここに隠れ攻撃開始の指示を待て」と。これらの兵士たちは、とくに胆力の優れた選りすぐりの者たちで構成すること、さらに今回の戦いの鍵を握る役目であることを全員に周知させるよう指示した。

その夜ハンニバルは、軍の参謀たちに作戦を説明し彼らの賛同を得た。そして翌日は朝早く全軍は朝食をとり、焚火で体を暖め、体には配られた油を塗り、武器を準備し、騎兵は馬に鞍を乗せ、準備万端で出陣の合図を待つように指示した。

翌日外はまだ薄暗い早朝、トレビア川を挟んで両軍が布陣する地域は、真冬特有の寒気に包まれて今にも雪になりそうな空模様であった。その時刻にハンニバルは、ヌミディア騎兵を呼び集めて、激励の言葉と戦功を立てた者への報償を約束し作戦を指示した。彼らの使命はトレビア川を渡り、朝食前のローマ軍陣地に接近し、投石や投槍で攻撃をしかけ、罵声を浴びせるなどして挑発し、全軍にトレビア川を渡らせ、カルタゴ陣営に総攻撃を仕掛けるようにおびき出すことだった。

このヌミディア騎兵の接近に気づいたティベリウスは、後先の考えもなく騎兵を送り出して応戦させた。それに続いて投槍兵6,000人(注記ではこの兵をウェリテスとしている)を出動させ、それに続き全軍に陣営を出て出陣するよう命令を下した。この時ティベリウスには、先日の前哨戦における彼にいわせれば完璧な勝利が脳裏をよぎり、その慢心から全軍の出動で戦いはすぐに決着がつくだろうと考えたのである。ティベリウスの全軍出動の命令で、ローマ軍は朝食抜きの状態で雪模様の寒気の中冷たいトレビア川を渡り、とくに歩兵は胸の高さまで水に浸かってカルタゴ軍に戦いを挑むことになった。

一方カルタゴ軍は、天幕の中で朝食をとり、軍馬にも餌を与え、兵たちは焚火で暖められた体に配られた油を塗り、鎧を身につけ準備万端で出陣を待った。そしてハンニバルは、ローマ軍がトレビア川を渡り終えるのを確認してから、軍勢を率いて陣営から約8スタディオン(約1.5㎞)進み布陣した。

このトレビア川の戦いにおける、両軍の兵力をみて見よう。

ティベリウス率いるローマ軍は、朝食もとらず、川を渡りずぶ濡れのローマ歩兵16,000人、ラテン同盟軍歩兵20,000人、ローマ騎兵4,000人で構成する総兵力40,000人であった。

対するハンニンバル率いるカルタゴ軍は、陣営で朝食をとり焚火で体を暖めた、投石・投槍兵およそ8,000人、イベリア人とガリア人とリュビア人混成の歩兵およそ20,000人、ケルト諸部族も含めた騎兵10,000人、そして戦象3頭も参戦し、その総兵力38,000人と3頭であった。

両軍の布陣はどうであったのか。

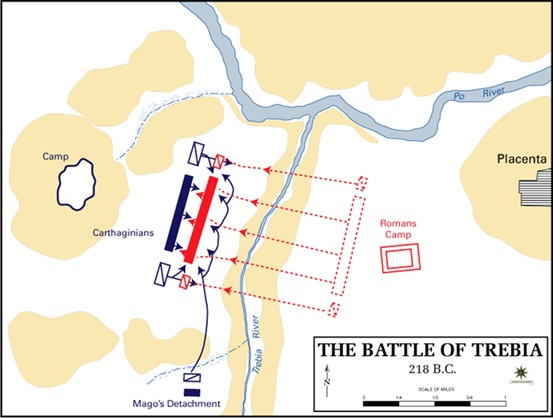

ハンニバルは、混成歩兵20,000人を部族単位に横1列に並べ、ガリア諸部族も含めた10,000人を超える騎兵を2分し左右両翼に配置した。その前には戦象が並べられた。

これに対してティベリウスは、ローマ軍の隊列方式である、最前列にウェリテスと呼ばれる軽装歩兵を最前列に並べ、その後方に兵剣グラディウスや投槍を装備した若年兵集団のハスタティ重装歩兵6,000人と、プリンキペス、トリアリィ10,000人の重装歩兵を中央にし、同盟軍歩兵20,000人を2分しその両翼に、そして騎兵4,000人も2分しその最両翼に布陣させた。ローマ軍はこの状態で、カルタゴ軍に向けゆっくり進軍した。

やがて両軍が衝突し、前方の軽装歩兵同士が戦闘状態に入った。戦闘はどう見てもカルタゴ軍が有利に運ぶのは目に見えていた。ローマ歩兵は、初戦でヌミディア騎兵を追いかけ投槍も使い果たしていた。さらに残っていた投槍も水に濡れ使いづらく、冷水に晒された体は冷え切って体力を奪われ始めていた。その結果ローマ歩兵は、陣営で戦闘状態を万全にして出陣してきたカルタゴ軍に押され、部隊後方に退き始め、第2戦列の中央を守る重装歩兵同士の戦いとなった。また、数でまさり体力も万全のカルタゴ騎兵が、左右両翼からローマ軍を押し込み始めた。その結果ローマ軍騎兵は後方に押し戻され、歩兵陣の両側面が裸同然となってしまった。それを見てカルタゴの投槍兵やヌミディア騎兵が前列に進み出て、ローマ軍歩兵の両翼に襲いかかった。そのためにローマ軍両翼の歩兵は甚大な被害を受け、中央部にいた両軍の重装歩兵同士の熾烈な戦いが展開された。この戦いは長時間にわたり両軍譲らず互角の戦いを続けた。そして、この状況でハンニバルが指示し待ち伏せ場所に隠れていた、選りすぐりの精鋭で構成されたヌミディア兵が、中央で互角に戦っていたローマ軍の背後に襲いかかった。この奇襲で、ローマ軍は混乱に陥り、収拾がつかない状態となった。ティベリウスの歩兵両翼は正面を戦象部隊の突進を受け、側面からは軽装歩兵の攻撃を受けて敗走を始めた。敗走する兵はカルタゴ軍にトレビア川方向に追われ逃げた。さらにローマ軍中央部の後方にいた兵は、後方から待ち伏せていたヌミディアの兵に襲われ大量の死者を出した。逆に前列にいたローマ兵は後方の戦いで前方に押し出された形となり、ガリア兵やリュビア兵を倒して、カルタゴ軍の隊列を中央で分断する形となった。しかし、彼らは両翼の味方部隊が押し返されているのは見えていたが、そこに救援に行くことも、自軍の陣地へ退却することも不可能な状況であった。加えて戦場にたたきつける雨で、トレビア川の水位は増し退路を阻まれことを知り、カルタゴの騎兵の恐怖に晒されながら、円形の密集隊形を維持し、少なくともおよそ10,000人の兵士たちはトレビア川とポー川に架かる橋を目指し、ようやくブランケンティアに無時辿り着いたのであった。集団でブランケンティアに無事逃れた者の他に、散らばって戦場を突破し先に退却した隊列の足跡を追い、あるいはトレビア川に飛び込んで無事逃げ切り、ブタンケンティアの陣営に辿り着いた者もいた。ここにもう一つ重要なことを書いておく必要がある。このトレビア川の戦いには、17歳になっていたプブリウスの息子、後に大スキピオと呼ばれハンニバルを破ることになる少年が参戦していた。ハンニバルはその少年が、このブランケンティアに逃れた兵士たちの中にいたことを知る由もなかった。

カルタゴ軍は川岸まで、ローマ軍を追走したが、激しい雪まじりの雨に阻まれて、トレビア川で敵を追うのをやめ、陣営に引き返した。そして、カルタゴ軍の誰もがこの戦いが圧倒的な勝利だったことを確信し、陣営は喜びに湧き上がっていた。しかし、カルタゴ軍も大きな打撃を受けていた。戦闘中に重要な役割を果たした戦象たちは、戦闘での負傷とこの雪まじりの雨と耐えがたい寒気によって生き残ったのは1頭だけだった。また人も軍馬も戦闘は勿論、この厳しい寒さで凍死した者も多くいたのである。

ここで、このトレビア川の戦いの勝敗について、ハンニバルの戦術を分析してみようと思う。

両軍の損害状況は、ローマ軍がおよそ20,000人(死者と捕虜)とされ、カルタゴ軍は軽微な損耗だったとされている。このカルタゴの大勝の要因は何か。ひとえにハンニバルの戦術の勝利であったと言えるだろう。ハンニバルは戦地の地理情報、気象情報、敵の司令官情報、両軍の兵団構成情報、地域民族情報、軍需物資情報などから総合的に判断し戦術を組み立てた。つまり彼は戦闘開始の前に、あらゆる情報を収集活用することを戦術構築の基本要素としたのである。

先ず、トレビア川戦地の地理的状況からみて見よう。両軍はトレビア川を挟んで布陣していた。ローマ軍が布陣した場所は、「トレビア川岸辺の丘陵地帯にある堅固な地形と周辺の同盟軍にたよろうとした」とポリュビオスが書いているように、南から丘陵が川岸近くまで迫っている場所で、騎兵の攻撃を避けるには好都合の場所だった。当然ハンニバルはローマ軍の布陣場所を視察し、その事を確認したはずである。彼は、カルタゴ軍がトレビア川を渡り相手の陣地で戦うことは避けた。それではカルタゴ軍の布陣するトレビア川のこちら側を決戦の舞台にするのであれば、地理的状況はどうなっているのかという目線で情報集にはいる。そして以前から目をつけていた場所があった。そこは、平坦で付近には樹木も生えていなかったが、切り立った崖をもちトレビア川に流れ込んでいる1本の水路だったのである。ここに伏兵を置くことで、戦況を劇的に変える要素となると考えた。さらにローマ軍が過去のガリア部族との戦闘で、ガリア人が森林地帯で決まって待ち伏せする習性を知っており、けっして警戒を怠らないことが司令官の軍務知識として植えつけられているはずである。ハンニバルはこの情報を前もって知っていた。そこから逆に樹木もなにもない見晴らしの良い平坦な地ではローマ軍は無警戒になるだろうと予測した。この事から、決戦の場所はトレビア川のカルタゴ軍側とし、水路に伏兵を置くことを決めた。

次は気象情報である。決戦を控えた12月冬至の日を迎え、日は短く寒気が強い真冬の時期で、しかも明日は雪になるかも知れず、カルタゴ側で戦うとなればローマ軍はトレビア川を渡らざるを得ない。というか、渡らせることが勝利に導く唯一の選択肢となる。しかも一番寒気が強い早朝の川を渡らせることが重要であった。早朝で兵士が朝食も取っていない時間、冷水を浴びてこちら側に渡河することで、彼らは体温と体力を奪われ、戦闘能力の大半を奪われる結果となることは明白であった。その戦場に舞い散る雪があれば、さらに濡れて体熱を奪われているローマ軍兵士は、冷え切った体を動かすことさえままならない状況となるであろう。実際に戦闘では氷雨が降ることになるのである。

次にローマ軍の司令官の情報である。ハンニバルは「コンス―ルの1人はかっとしやすく、血の気の多い性格であることを(初めは噂で、のちには事実関係により)知り、『きっとこの者は、わが略奪隊との戦いに成功してますます血の気をたぎらせているに違いない』と考えた。こうして彼は決戦の時が来たことを確信したのである。」とリウィウスが書いている。つまり、ハンニバルは司令官が性格上決戦を急ぎ、こちらの挑発に乗ってくることを確信さへしていたのである。事実挑発にのって、ローマ軍は全軍がトレビア川を渡河しての決戦となった。

次に、両軍の兵団構成であるが、ローマ軍は歩兵16,000人、ラテン同盟軍歩兵20,000人、ローマ騎兵4,000人で構成されていた。一方、カルタゴ軍は投石・投槍兵およそ8,000人、イベリア人とガリア人とリュビア人混成の歩兵およそ20,000人、ガリア諸部族も含めた騎兵10,000人、戦象3頭であった。ハンニバルは、当時のローマ軍の戦闘前の配列を予測しえた。何故なら共和制ローマの時代の軍団の騎兵、軽装歩兵、重装歩兵の編成数はおよそ決まっており、戦場での部隊配列も決まっていたからである。ハンニバル戦争のこの当時、ローマの軍編成は通常は4軍団で編成され、戦時は2人のコンスルがそれぞれ2軍団を率いて戦闘を指揮し戦うのが通常であった。また特別に緊急事態が発生した場合は、適宜軍団が追加編成される仕組みだった。このトレビア川の戦いは、プブリウスとティベリウスの2人のコンスルが協働していたので、ローマ陣営には4軍団が集結しており、戦場における臨戦態勢は、組織化された配列で応戦することが分かっていたからである。すなわち、最前列にウェリテス(Velites)と呼ばれる軽装歩兵が配列され、戦闘の初期段階で敵に接近し投槍(ピルム)で応戦する役割を果たす。第一列にはハスタティ(Hastati)と呼ばれる若年の兵士で構成された重装歩兵が位置し、軽装歩兵の投槍攻撃のあとをついで戦闘を開始する部隊である。第二列はプリンキペス(Principes)と呼ばれる、戦争経験を積んだベテラン兵士で構成された重装歩兵部隊で、前衛のハスタティ兵士たちに続いて攻撃をする。さらに第三列にはトリアリィ(Triarii)と呼ばれる、最も経験豊かな兵士で構成された部隊が、予備兵として最後部に配置され、司令官の指示で戦局を見ながら軍の最終防衛機能の役割を果たしていた。さらに、軍団の両翼には騎兵(Equites)が配置され、敵への側面攻撃や偵察行動や追撃を行う役割を担った。指揮官はこれらの部隊を戦況に応じ、変幻自在に動かすことで勝利を導くための戦術の展開を行っていた。

これに対して、カルタゴ軍の兵団構成をみて見よう。ハンニバルは、混成歩兵20,000人を部族単位に横1列に並べ、ガリア諸部族も含めた10,000人を超える騎兵を2分し左右両翼に配置し、最前列に戦象を配置した。両軍の態勢を見ると、中央軍は軽装歩兵、重装歩兵ともにローマ軍もカルタゴ軍も本軍で固め、その両サイドに同盟軍を置いた形である。しかし、歩兵の両翼の騎兵の数が大きく違っていた。ローマ軍は左右両翼に2,000人の騎兵、カルタゴ軍は左右両翼に5,000人の騎兵である。この時点でローマの不利は目に見えていた。カルタゴの騎兵がローマの騎兵に突撃すれば、ローマ騎兵は前か後ろに追われて、ローマの歩兵部隊は丸裸状態でカルタゴの騎兵に蹂躙されるのだ。ローマの中央本軍が健闘し持ちこたえても、両翼からカルタゴの騎兵を中心にして攻め立てられたら、甚大な被害を受けるのは当然だった。

カルタゴ軍には、さらに別同部隊が存在していた。早朝から出陣した別同部隊である。しかも、最精鋭の選りすぐられた騎兵1,000人と歩兵1,000人が、攻め立てられているローマ軍の背後に突然現れて攻撃を開始して来たら、おそらく戦場心理として恐怖を通り越して、死を覚悟するほかないであろう。それがローマ軍に対して現実に起きたのである。すなわち、全方向からの攻撃を受けたのだ。ハンニバルのこの作戦は、「包囲殲滅作戦」と呼ばれている。敵は包囲に気づいたとき、果たして何が起きたのか理解不能に陥り、ただただその場で恐怖におののきながら、壊滅を待つだけという驚愕の作戦である。この作戦はあらゆる情報の総合作用を複雑に利用して、戦闘を勝利へと導く完璧な戦術であって、並みの司令官では簡単に組み立てることはできない。それをハンニバルという若い司令官がやってのけたのである。

また、地域住民情報、軍需物資調達情報があるが、ハンニバルは、アルプスを越えて敵地で戦う決意をしていたサグントゥム占領の頃から、すでに北イタリアの情報収集を完了していた。彼は北イタリアの地へ使者を派遣し、カルタゴに友好的なボイイ族との接触から、多くの情報を収集した。その結果アルプスを越えて、戦術を組み立てローマに敵愾心を持つガリア人を同盟国に引き入れ、あるいは同盟を拒否する部族に対しては断固たる措置をとることで強い意志を示した。このトレビア川の戦いにおけるカルタゴ軍の兵数は、投石・投槍兵およそ8,000人、イベリア人とケルト人とリュビア人混成の歩兵およそ20,000人、ガリア諸部族も含めた騎兵10,000人、選りすぐった別働伏兵が騎兵1,000人、歩兵1,000人の総数40,000人であった。ローヌを渡河し、アルプスを越えて北イタリアの地に降り立った兵数は、リュビア歩およそ12,000人、イベリア歩兵およそ8,000人、騎兵およそ6,000人の総計26,000人であったから、このガリア地域でカルタゴ軍に参戦したガリア人が12,000人いたことになる。もっとも、ハンニバルが敵地イタリアで戦う戦術の重要な要素の1つが、同盟軍を増やし戦闘力を高め、軍需物資を調達するための効果が出始めたといっても良かった。しかもそのためには、カルタゴ軍の圧倒的な強さを見せつけ、非ローマ同盟軍を味方にするだけではなく、現在の日和見的部族に加えローマ同盟都市との友好関係も築く必要があった。その戦いはまだ始まったばかりであった。特に軍需物資の中でも兵糧の調達は軍勢の増加と共に、その確保は軍存続の死活問題であり、安定的な供給が維持されなければならない。このトレビア川での戦いはローマ軍を完膚なきまで叩き伏せ、カルタゴ軍を指揮するハンニバルの実力を見せつける結果となった。ハンニバルの戦術の展開は、彼の実力が単なる噂ではなく本物であるということをガリア人たちに証明したのだ。以上のように、ハンニバルのトレビア川の戦いで情報の活用による戦術の展開がカルタゴ軍を勝利に導いたこと、そして司令官がその資質と能力を兼ね備えていることがいかに重要かということを検証してみた。それは正に、ハンニバルがこの戦争を勝利へと導く方程式を解くために、自身に問いながら、ようやくその手がかりをつかみ始めたことを物語る戦いでもあった。

それでは引き続きポリュビオスの書に従い、戦いの後ティベリウスのとった行動やローマの対応について書き進めることにする。

ティベリウスは、カルタゴに敗北したことを充分に知っていたが、ローマ本国への報告はなるべく事実を隠しておきたいと考え、伝令の報告書には戦闘時に気象の荒天に祟られて勝利を逃したと書いた。ローマ市民は最初その報告を信じた。がしかし、その後届く現地からの知らせには、ティベリウスの報告とは違ったものに変わって行った。なぜなら、カルタゴ軍は依然として、その軍容を保持したまま陣営を維持し、驚くべきことはガリア人諸部族が、カルタゴ軍に同盟関係を乗り換え始めたという知らせであった。さらに、ローマ軍兵士は当初の陣地を離れ、ブランケンティアとクレモナに分散し駐留していることが知れ渡った。しかも、兵糧はアドリア海経由でポー川を遡り運ばれているというのだ。ということは、ローマ軍の兵糧貯蔵庫として機能していたクラスティディウム(トレビア川から西におよそ40㎞にある場所)が、すでにカルタゴの支配下に移ったことがローマ本国に知れたのである。結局これで、トレビア川の戦いでローマ軍がカルタゴ軍に敗北したという全貌がローマ市民に知れ渡った。この驚愕すべき事実にローマ市民たちは、このハンニバル戦争がいかに厳しい戦いになるのかを真剣に考えるきっかけとなり、本腰を入れ戦争準備に備えるべくいろいろな手を打ち始めた。前線の防衛に力を注ぐべく、サルディニア島とシチリア島に軍団を派遣し、イタリア南部イオニア海の港湾都市タレンティウムには、5段櫂船を60隻配備した。

これらのローマの防衛力強化がなされる中、次期の執政官選挙が行われ2人の執政官が選ばれた。グナエウス・セルウィリウス(以下「グナエウス」と書く)とガイウス・フラミニウス・ネポス(以下「フラミニウス」と書く)である。二人の執政官は、同盟諸国に兵員を招集するよう呼びかけるとともに、ローマ市民による兵の招集と編成を開始した。さらに、彼らは今後の出撃拠点として、アドリア海沿岸のアリミヌム(アドリア海側にあるポー川南部の都市)と、エトルリア地方(現在のトスカーナ、ウンブリア、ラツィオ州辺り)を選んで、これらの場所に軍需物資を搬入しておくように指示を出した。さらにシラクサのヒエロン(アルキメデスの親族で金細工にまつわる話の持ち主)に救援要請の使節を送るなど、あらゆる方面に手をつくして臨戦態勢を整えた。「ローマ人というのは真の危機に立たされたとき、国家全体としても個人としても、最も恐るべき敵となるのである」とポリュビオスが書いているが、これはこの時代における歴史家の視点として、もっともすぐれた卓見というべきであろう。

ここでイベリア(スペイン)に目を転じ、以前プブリウスがアルプス越えに向かったハンニバルを追って、イタリア本国へ引き返すおり元執政官である兄グナエウス・コルネリウスに、イベリアにおける防衛のため軍を任せた話をした。彼はその後ローヌ川河口から、プブリウスが率いてきた全艦隊を移動させエンポリアエ(現カタルーニャ州のアンプリアス)付近に上陸し、そこを拠点として近隣の沿岸地域を占領し、全兵力を率いてイベリアの内陸部へ進軍を開始した。イベリアのローマ同盟諸都市からも軍勢が集まり、また行軍途中で他の諸都市も味方に引き入れ、反抗する部族には武力で制圧をするなどして進んだ。キッサ(現在のタラゴーナ付近)で、ハンノ(カルタゴの将軍)と戦ったが、グナエウス・コルネリウスはローマ軍団方式の陣形を組み勝利をおさめた。この戦いで勝利したグナエウス・コルネリウスは多くの戦利品を手にした。というのも、キッサには、イタリア遠征に出た兵士たちの残した荷物がそこに保管されていた。さらに、イベル(現エブロ)川の北側地域の全部族と友好関係の誓約を結ばせ、カルタゴの指揮官ハンノ、イルルゲテス族の総大将であるアンドバレスを捕虜にした。アンドバレスは熱心なカルタゴ軍の支援者でもあった。

この知らせを受けたハスドルバルは、イベル川を越え救援に向かった。エンポリアのローマ艦隊の海軍乗組員が本隊を離れ、近くで陸軍の勝利に浮かれて警戒を忘れ散在していることを知り、歩兵およそ8,000人、騎兵およそ1,000人を引き連れて襲いかかり多くを殺害し、残りを船に追い込んだ。その後ハスドルバルは新カルタゴに引き返してそこで越冬した。

一方、グナエウス・コルネリウスは艦隊と合流し、こちらも危険を避けるために陸軍と海軍を切り離すことなくキッサで越冬することにした。以上が、ポリュビオスが書くトレビア川の戦いの頃の、イベリアにおけるローマ軍とカルタゴ軍の状況である。

さて、再び話をイタリアに戻し、ローマ軍とカルタゴ軍の動きについてポリュビオスの書を追っていこう。紀元前219年春になって、新しい執政官フラミニウスは、軍団を率いローマ北部地域のエトルリア地方を通過して、アレティウムの前方に布陣した。一方もう一人の執政官グナエウスは、アドリア海側にあるアリミヌムに向かいカルタゴ軍の侵攻に備えた。

さて、カルタゴ軍を率いたハンニバルの動向はどうであろうか。カルタゴ軍はガリア人の地域で越冬していた。ハンニバルは、捕虜としたローマ軍兵士には満足な食事を与えず、ローマ同盟諸国軍の捕虜には食事を満足に与えるなどして厚遇した。そして彼らを一堂に集め呼びかけた。「私は、諸君らガリア人と戦うために来たわけではなく、むしろ諸君らのためにローマ人と戦うために来たのだ。私は、諸君らのためにローマ人から自由を取り返すための手伝いに来たのだ。ガリア人がローマ人に奪われた都市や土地を奪い返す手助けをするために来たのだから、カルタゴと共に戦い、そして諸君らの自由を取り戻そうではないか」というように呼びかけて、ローマ同盟諸国軍の捕虜を身代金なしに開放し、彼らの故郷に帰した。こうしてハンニバルはローマ同盟諸国を味方に引き込み、彼らのローマに対する支持を揺るがし、ローマに奪われた都市や港が反乱軍に変わることを願っての対応を行った。また、ハンニバルは、この頃同盟ガリア人もいるカルタゴ陣営内で、彼らが持つ特性である不忠について理解していたので、反逆による暗殺を避けるために、カツラを用いそれに合わせて服装を変えるなど、側近も気づかないほどの変装をしていたとポリュビオスが書いている。さらにハンニバルは、越冬の間ガリア人はローマへの敵対意識だけでなく、敵から略奪する欲望も強く、早く敵地に侵攻することを願っていることにも気づいていた。そこで季節が春に向かう頃から、ローマ軍の監視の目を盗んでアペニン山脈を越え、敵地へ侵攻する可能性のある経路をさぐり続けていた。ローマへの経路を良く知る者を呼び検討を続けた結果、一カ所だけその経路を見つけた。がしかし、その経路は近道ではあるが、湿地帯を抜けなければならなかった。歩きにくいみちであるが、この湿地帯をうまく通過することが出来れば、アレティウムの前方に布陣するフラミニウスの守備軍を急襲することが可能だということがわかった。この戦術は敵の意表を突くという、まさにハンニバルの考えに当てはまり、湿地帯を抜けて進軍することが決定された。このアペニン山脈を越えて湿地帯を抜ける進軍は、やがてハンニバル自身にも兵士たちにも大きな犠牲を強いることになる。

(ハンニバル・バルカ / 第5章 第2次ポエニ戦争 第1節 「アペニン山脈を越えて」)に続く

トレビア川戦図/フランク・マティーニ。アメリカ陸軍士官学校歴史学科地図製作者:帰属

ハンニバル像/作者:Slodtz,Sebastien/パリ/ルーブル美術館HP画像

| 出典: | 「Wikipedia」 |

| 「Wikiwand」 | |

| 「Hitopedia」 | |

| 「Historia」 | |

| 「AZ History」 | |

| 「Weblio辞書」 | |

| 「世界史の窓」HP | |

| 「やさしい世界史」HP | |

| 「世界図書室」HP | |

| CNN 2016年4月5日掲載記事 | |

| 「ハンニバル戦記―ローマ人の物語Ⅱ」著者:塩野七生 | |

| 「歴史」著者:ポリュビオス・訳:城江良和 | |

| 「ローマ建国以来の歴史」著者:リウィウス・訳:安井萌 | |

| 「ハンニバル 地中海世界の覇権をかけて」著者:長谷川博隆 | |

| 「ハンニバルに学ぶ戦略思考」著者:奥出阜義 | |

| 「ハンニバル アルプス越えの謎を解く」著者:ジョン・プレヴァス・翻訳:村上温夫 | |

| 「興亡の世界史 通称国家カルタゴ」著者:栗田伸子・佐藤育子 | |

| 「地中海世界の歴史1 神々の囁く世界」著者:本村凌二 | |

| 「勝利を決めた名将たちの伝説的戦術」著者:松村劭 | |

| 『カルタゴの遺書 ある通商国家の興亡』著者:森本哲郎/td> | |

| 『アルプスを越えた象』著者:ギャヴィン・デ・ビーア・翻訳:時任生子 | |

| 「古代の覇者 世界を変えた25人」ナショナルジオグラフィック【日経BPムック】 | |

| 「世界を変えた世紀の決戦」編集者:世界戦史研究会 | |

| 「ローマ帝国 誕生・絶頂・滅亡の地図」ナショナルジオグラフィック【日経BPムック】 | |

| 「小学館 学習まんが世界の歴史3 ローマ」株式会社小学館 | |

| 「アド・アストラ ━ スキピオとハンニバル ━」著者:カガノミハチ | |

| 「パリ/ルーブル美術館画ホームページ/ハンニバル像・画像」 | |

| 「トレビア川の戦い図/アメリカ陸軍士官学校歴史学科地図製作者:帰属画像」 |

【ハンニバル・バルカ】