『ハンニバル・バルカ / 第5章

第2次ポエニ戦争 第1節 アペニン山脈を越えて』

【アペニン山脈を超えて】

トレビア川の戦いは、カルタゴの勝利で終わった。というか、ハンニバルの戦術がローマ軍を上回ったということであった。そのことを示すように、ポリュビオスは書く。「ケルト諸部族はすべてローマに背を向けカルタゴ側との同盟に乗り換えた」と。つまり、日和見的に、戦いの勝敗でどちらかに決めようとしていた部族も、これまでローマ側にいた部族も、全てがカルタゴと同盟を結んだということである。この結果、カルタゴの軍勢はおよそ50,000人に膨れ上がっていた。

一方で、トレビア川における敗戦の司令官ティベリウス(リウィウスはセンプロニウスと表記)は、ローマ市民が浮足立っている最中、敵の騎兵の略奪が行われている危険な地帯を潜り抜けローマに帰還した。彼は自分がなすべき次の執政官の選挙を行った後、すぐに危険な場所を通りながら冬営の場所(おそらくブランケンティ)に引き返したとリウィウスは書いている。

ここで注目すべきは、敗戦の将ティベリウスが敗戦の責任を問われ、処刑されていない点である。もしこれが商業国家カルタゴであれば、敗戦の将は責任を追及され、処刑されるのが通例である。しかし、共和制ローマでは軍事指揮官を処刑しない伝統が存在した。司令官(執政官や将軍)は元老院や民会の指示を受けて戦争を遂行しており、敗北の責任を彼一人に負わせるのではなく、政体全体の戦略的敗北として捉えるためである。加えて、司令官は政治的にも軍事的にも経験豊富であり、敗北後も再び軍を率いる可能性があった。このため、処刑することで将来の有事における軍事指導者の不足を防ぐ意味も含まれていた。ただし、明らかに無能である場合や裏切り行為が認められる場合には処罰が下された。今回のトレビア川の戦いにおけるティベリウスの敗北は、ハンニバルの巧妙な戦術によるものであり、どのような優秀な司令官であっても敗れる可能性が高かったと考えられる。このような状況から、ティベリウスは処刑に値するほどの無能な司令官ではないと判断された。また、トレビア川の戦いの際に負傷していて指揮をとれなかったもう1人の司令官プブリウスも、責任を問われることはなかった。それどころか、彼はその後プロコンスル(前執政官としての軍司令官)としてイベリア戦線に復帰し、兄のグナエウス・コルネリウスと共にカルタゴ軍と戦い続けた。そして、最後はバエティス川の戦いで戦死するまで活躍を続けた。

このローマの敗将を罰しない伝統について、卓見を示す作家の見解を紹介しておこう。

「共和制ローマは、民主制アテネのように、貴族階級を排除し平民を主体にした政体を選択したのではなかった。貴族も平民も残しながら、両者のもつ力を合一することで、国の活力の友好な発揮を目指した国家である。このような国体を選択した場合、貴族と平民の間に起こりがちな抗争は、芽のうちからつみとる努力を忘れるわけにはいかない。ローマは、紀元前367年のリキニウス法成立を境にして、国家の要職のすべてを平民にも開放するという方針を確立していた。それによって、ローマの最高位者である執政官に、平民階級出身者も選ばれるのは、もうほとんど恒例になっていた。このような場合、敗戦の責任者であったとして罰したりすれば、災いの源になりかねないのである。罰された者が貴族ならば、貴族階級の不満を呼ばずにはおかず、反対に平民であっても、罰されたのは平民出身であったからだと、平民全体が思い込むのは眼に見えている。責任の追及とは、客観的で誰をも納得させうる基準を、なかなかもてないものだからだ。それでローマ人は、敗北の責任は誰に対しても問わない、と決めたのであった。」『ハンニバル戦記―ローマ人の物語』、著者:塩野七生

さて話を元に戻そう。

さらに、リウィウスによれば、トレビア川の戦いの後、ブランケンティアの近くに、堅固な防塞で守られたローマ軍の物資の貯蔵庫があり、ハンニバルがこの城市を襲って来たので、それに対応するために執政官が騎兵と軽装歩兵を率いて出撃したとも書いている。この対応した執政官が誰とはリウィウスは書いていないので、プブリウスかティベリウスのどちらか不明確だと注記にある。夜陰に紛れて襲撃をかけたハンニバル軍が、夜警に見つかって執政官率いる騎兵との戦いが繰り広げられ、その戦闘の際にハンニバルが負傷し戦場から離脱したとある。その数日後には、ハンニバルは傷が癒えないまま、今度はガリア人との戦争当時ローマの物資の集積地で、以来防壁で固められたウィクトゥムラエに向け前進した。そこには近隣の諸部族の住人が略奪の恐怖から逃れるために多く移り住んでおり、前日の別の貯蔵庫で襲撃を防いだことを聞きつけ元気づけられた者たちが、武器を取りハンニバルに戦いを挑んできたのである。両軍ともに行軍の途中にあり、戦闘隊形を整える間もなく激突した。勿論一方は軍隊といえない部族住人の集団であり、カルタゴ軍は鍛え抜かれた正規の軍隊であることからして、大人と子供のケンかのように35,000人の集団はあっけなく敗走させられた。翌日、当然彼らは敗北を認め、城壁の中にカルタゴ軍を受け入れるしかなかった。さらに武器を引き渡すように命じられ無力化された。すると勝者は突然豹変し、攻城戦で勝利したかの如く略奪が開始された。それは欲望に駆られた残虐で、非人道的な惨事となった。これがハンニバルの冬の軍事行動だとリウィウスは書いている。

さらに、ポリュビオスの書にはないアペニン山脈越えの失敗についても、リウィウスの書にはあるので紹介しておこう。

春の最初の兆しが現れたか現れないかの頃、ハンニバルは軍を率いて冬営の地からエトルリアへ向けて出発した。目的の一つにそこに住む種族を武力または自発的に味方にするためであった。しかしアペニン山脈を超える最中に、激しい嵐に襲われた。その嵐はアルプスを越えた時を凌ぐほどの猛烈さであった。その場面をリウィウスは以下のように書いている。「まず風雨が顔面に吹きつけると、彼らはとても武器を握っていられなくなった。またなんとか前進しようとしても、強風にきりきり舞いさせられ、吹き飛ばされた。そのため彼らはその場に立ち往生した。すると次に強風が息をつまらせ、呼吸できなくさせた。そこで彼らは風から顔をそむけて座り込んだ。続いて空が凄まじい音で鳴り響き、恐ろしい轟音の中を閃光が走った。視覚と聴覚を奪われ、全員が恐怖に身をすくませた。そしてついに豪雨が降り注ぎ、風の勢いがますます強まった。このため、もはや足止めされた場所に陣を敷かざるをえないように思われた。だがこれは言うなれば新たな労苦の始まりだった。なぜなら、どの天幕も開いたり立てたりできず、立てることができたものも、そこに立ったままではいられなかったからである。風がすべてを引き裂き、ひっさらったのだった。やがて風によって水分が舞い上げられ、凍てついた山嶺の上空で固まり、大量の雹となって落ちてきた。人々は何もかも投げ出して地面に突っ伏した。彼らは武具に守られるというより、それに埋もれるような状態で横たわった。その後ひどい寒さが襲ってきた。この惨めな人間と駄獣の残骸の中から身を起こし、立ち上がろうとしても、誰も長時間そうすることはできなかった。」『ローマ建国以来の歴史5』著者:リウィウス、訳:安井萌

こうして軍はその場に二日間も留まり、多くの兵士や駄獣が死に、象も1頭しか生き残れなかった。このアペンニン山脈越えの失敗の後、ハンニバルは再び山を下りブランケンティアへ向かった。そして街から10マイル(およそ16㎞)の場所に陣を置いた。

ブランケンティアには、すでにローマから戻ったティベリウス(リウィウスはセンプロニウスと表記)がいた。

ハンニバルは、歩兵12,000人、騎兵5,000騎を率いてローマ軍に挑んだ。ティベリウスはこれを迎え撃つべく出陣した。両軍は3マイル(およそ5㎞)の位置で対峙し、翌日戦闘が開始された。陣営を巡る激しい攻防戦が繰り広げられたが、一進一退で夜を迎え両軍は退却の合図を出した。戦闘の激しさの割には両軍ともその死者数は600人を越えずそれほど多くはなかった。騎兵の死者はその半数にも満たなかったようだ。ただ、ローマ軍の死者の中には軍団将校が5人、その他に騎士身分の者が数人、同盟軍の指揮官が3人いたと書かれている。ローマの軍団指揮官は1軍団に6名とされ、執政官が指揮する軍は2軍団であり、この場合およそ半数の軍団指揮官が死んだことになる。さらに同盟軍の指揮官(同盟軍を指揮するローマ人士官)も3人亡くなっており、ローマ軍にとっては大きな痛手であったことは間違いない。

この戦闘の後、ハンニバルはリグリア人の土地へ向かい、ティベリウス(リウィウスはセンプロニウスと表記)はルカ(ピサの北およそ20㎞にある現在のルッカ)へと向かった。ハンニバルがリグリア人の土地(イタリア北西部)へ到着すると、待ち伏せで捕らえられたガイウス・フルウィウスとルキウス・ルクレティウス二人のローマ人クワエストルが引き渡された。さらに二人の軍団将校と5人の騎士もハンニバルに引き渡された(この中には元老院議員の子息がいた)。この捕虜の引き渡しで、リグリア人はハンニバルへの友好関係を示したのである。

ここで共和制ローマの政務官職であるクワエストルについて触れておこう。クワエストルの由来は、紀元前509年、第7代ローマ王であったタルクィニウス・スペルブスを追放し、共和制を布いた初代執政官ルキウス・ユニウス・ブルトゥスが、元々王政時代にあった職を復活させ、王が保有したクワエストルの任命権を執政官が受け継いだものである。このポエニ戦役当時、執政官には彼を補佐するクワエストルが、パトリキ(貴族)、プレブス(平民)双方から4名選出されていた。クワエストルは、紀元前421年までは都市でのみの職務遂行を行っていたものが、以降は軍事的にも執政官を補佐するために2名増員されるようになった。この2名が捕虜となりハンニバルに引き渡されたことになる。執政官の軍事的な補佐役となれば、軍事的機密情報や、執政官の個人情報などもある程度はつかむことができる立場にあったものと思われる。ハンニバルがこれを見逃すはずはなかっただろう。

ローマ時代の官職・称号についてはその時代の背景や内政・外政状況、政体などの組織編制思想によって変化しているが、クワエストルに触れたので改めて軽く序列に従い全般について触れておこうと思う。

ディクタトルとは、「独裁官」と訳され、非常事態を乗り切るため臨時的に独裁権を付与された者で、元老院の要請によりコンスルが指名した。任期は基本的には半年とされる。また、共和制ローマの時代は、政務官職の高官にはインペリウム(「命令」、「帝国」を意味する)という命令権を付与されたインペラトルと呼ばれる者がいた。この命令権とは、政治、司法、軍事を主導する権限を保有することである。勿論このディクタトルはインペリウムを保有する。

マギステル・エクイトゥムとは、「騎士長官」又は「騎兵長官」と訳され、独裁官の補佐官として戦時に独裁官が主力歩兵を指揮し、その指揮下において騎兵長官が騎兵を指揮した。また独裁官がローマに不在の時には、マギステル・エクイトゥムはディクタトルの権限を代理し統治権を代行したので、インペリアルの権限も持っていた。しかし、マギステル・エクイトゥムの権限はコンスルやプラエトルを上回ることはなく、あくまでディクタトルの補佐役として役割を代行することに限定されていた。

コンスルとは「執政官」と訳され、共和制ローマにおいては国家元首としての機能を果たす。定員は2名で、紀元前367年リキニウス・セクスティウス法制定以後は、平民と貴族から1名ずつが選ばれるようになった。2人の執政官は、平時は内政を、有事には現場で軍を直接指揮するなど同等の権力を保有し国政にあたった。また、民会や元老院を招集し、法案の提出や、前記独裁官の指名なども行う権限を有した。コンスルは勿論インペリウムの保有者である。

プラエトルとは、「法務官」と訳され、共和制ローマにおいて、コンスルに次ぐ役職とされ、主に司法を担当する高官である。共和制ローマの初期時代は、軍事を指揮することが出来る3人のプラエトルがいた。その中の2人がコンスルとなり、1人がプラエトルとして残ったとされ、この職位は軍事的意味合いの強いものであったとされている。その後プラエトルはコンスルの指揮下において司法業務、軍事業務、属州統治を担当した。プラエトルはローマの時代の変遷とともに、その役割や人員も増加してローマの統治において重要な役割を果たした。このポエニ戦役の時代は、プラエトルの人員は4名であったが、内乱の時代は8名となり、属州の増加により属州統治の強化がなされた時代になると、最終的には16名まで増加している。このプラエトルもインペリウムの保有者である。

アエディリスとは「按察官」とか「造営官」と訳され、ローマの公共建築の維持・管理や都市の治安維持、市場物価の監視・安定化、さらに祭儀など幅の広い都市機能の円滑化を行う役職である。アエディリスにはアエディリス・クルリス「上級按察官(貴族出身)」とアエディリス・プレブス「平民按察官(平民出身)」があった。アエディリスはインペリウムの保有者ではない。余談ではあるが、大スキピオが紀元前213年に30歳未満でこの按察官に任命されている。これについての詳細は後ほど記述することにする。

トリブーヌス・プレブスとは「護民官」と訳され、紀元前494年に平民(ブレブス)を保護するために設けられた公職である。この職位は平民のみが就くことができ、その目的は平民の保護であり、執政官や元老院の決定を覆すことができる強力な拒否権を保有していた。ただし、独裁官の決定には拒否権は行使できなかった。また、護民官は神聖不可侵の権利を有し、他の政務官にはない特権として保護されていた。この職位が存在することで、平民は貴族に対する優位性を持ち、ローマ社会において大胆な改革を行うことが可能となっていた。なお、護民官はインスプレスを保有していなかったが、執政官や元老院の決定に対する拒否権を持っていたことは、それにも匹敵する強力な権限を持っていたといえる。余談であるがシカゴ・トリビューンなどの新聞名になるトリビューンは、このトリブーヌスが語源である。

最後に、ケンソルとは「監察官」と訳され、ローマ市民権保持者の国勢調査や資産状況の調査、大規模インフラの整備などを行う役職で、特に「ケンソルの譴責」と呼ばれる綱紀粛正の名のもと、独断で元老院名簿から元老院議員を除名することが出来るという絶大な権限を有していた。この権限は紀元前58年に査問委員会で決議が必要となることが決定するまで続いた。

以上、幾つかのローマ政体における高官と呼ばれる官職・称号を紹介したが、これはそのごく一部であり、ここにそのすべてを紹介するとすれば枚挙にいとまがないので省力するが、王政、共和制、帝政と東ローマ帝国の時代まで含めると、およそ1,500年にわたって存続したことになる。ローマ帝国という文明は、一言ではとても言い表すことなどできないが、その卓越したさまざまな要因を構築し、相互にうまく機能させることにより、円滑な国家の運営を実現したのである。強力な軍事力、ローマとその植民都市による広大な交易ネットワークに基づく経済力、秩序を維持するための高度な法制度や行政機構による法の下での平等の実現、多様な文化や宗教の受け入れ、地理的な優位性を活かした地中海世界の覇権の確立など、現代の国家がむしろ学ぶべきような理想的国家運営を、はるか古代に実現していたのがローマ文明だったのである。

さてここで、ポエニ戦役に話を戻そう。

紀元前218年12月、トレビア川の戦いに敗れたローマ軍は、新しい2名の執政官を選出した。その執政官に選ばれたのはグナエウス・セルウィリウス(以下「グナエウス」と書く)とガイウス・フラミニウス(以下「フラミニウス」と書く)であった。

フラミニウスのコンスル就任についての詳細をリウィウスが書いている。

フラミニウスはブランケンティアにいる越冬中の軍団を割りあてられた。そこで彼はブランケンティアの軍に、3月15日にはアリミヌムに布陣して待つように指示を出した。フラミニウスはこの地で執政官に就任するつもりだった。何故なら、彼は元老院議員たちと過去に起きたことで確執を感じていたからである。ここでフラミニウスの共和制ローマにおける業績について年代順に追ってみて見よう。紀元前232年に護民官に就任し、この時彼は当時のローマ社会において裕福な地主が国有地を独占的に支配する状況打開のために、ガリア人から獲得した土地(ピケナム周辺)を対象に、平民(プレブス)に分配するための土地分配法を、元老院の反対を押し切って法制化している。さらに、紀元前227年には法務官(プラエトル)となって、シキリア(シチリア)に赴任して、ローマ属州統治の基盤を築く実績を残し、紀元前223年第一回目の執政官(コンスウル)に就任し、ポー川流域のインスプレス族との激しい戦いで勝利し、ガリア・キサルピナ地方でのローマ支配の基盤を築いた。このとき、ローマで凱旋式を行っており、この行動が元老院の反発を招くも市民の歓迎を受け、むしろ平民派としての支持基盤を強固なものにした。紀元前221年には、後に第二次ポエニ戦争において持久戦法でハンニバルを苦しめる独裁官(ディクタトル)クィントゥス・ファビウス・マキシムス(以後「ファビウス」と書く)の補佐官である、騎士長官(マギステル・エクイトゥム)として活動した。紀元前220年には、監察官(ケンソル)に就き、ローマからアドリア海沿岸のリミニまでの、イタリア北部地域へと結ぶ幹線道路を建設し、自身の名を冠した「フラミニウス街道」を建設しインフラ整備にも力量を発揮した。さらに、紀元前218年、プレブス出身の元老院議員であったフラミニウスは、当時の護民官や平民会議の後押しを受けてクラウディウス法を成立させた。この法律は元老院の意向に反して可決された。その内容は、元老院議員、あるいは父親が元老院議員である者が、300アンフォラ(およそ8トン)以上の積載量を持つ商用船舶を保有してはならないというものだった。これは、所有地から作物を運ぶには十分な積載量であり、利得をむさぼる者は元老院議員に相応しくないとの理由から提案され、可決された。この提案を巡り、貴族(パトリキ)との間に厳しい対立と憎しみが生じた。しかし、一方で一般民衆から大きな支持を得て、フラミニウスは二度目の執政官職に就任することになったのである。これらの経緯から、フラミニウスは彼の政敵たちが鳥占いを偽って行い、不利な発言を誘発したり、執政官就任の際にアルバ山でユピテル・ラティアリス神に儀礼を捧げる執政官就任儀式を遅らせるような干渉を受けないよう配慮した。その結果、彼は「旅行」と称し、私人として密かにアリミヌムに向かった。これを知った元老院議員たちはさらに怒りを募らせ、全員一致でフラミニウスを召喚し、ローマに連れ戻すべきとの決議を行った。そして直ちにクィントゥス・テレンティウスとマルクス・アンティスティウスが使節として派遣された。しかし、紀元前223年、フラミニウスウがインスプレス族との戦いに赴いた際、執政官就任の手続き不備でローマへの召喚命令を受けたにもかかわらず、その指示に従わなかった。さらに、帰還後に元老院の意に反して凱旋式を強行した経緯もあった。このような背景から、今回の元老院による使節の派遣の決議は、フラミニウスに対して何の影響力も持ち得なかった。フラミニウスは予定通りに執政官に就任し、ティベリウス(リウィウスはセンプロニウスと表記)から2個軍団、プラエトルのガイウス・アティリウスから2個軍団を引き継いだ。その後、彼はアペニン山脈の小道を通り、エトルリアに向かった。

ただ、このアリミヌムでの就任式の際に、犠牲に捧げられる子牛が一撃された際、犠牲係の手から逃げ出し、儀式に出席していた多くの者に血を撒き散らした。この出来事は、出席者たちの間で大きな恐怖の前触れではないかと受け取られたと、リウィウスは記している。

一方、もう一人のグナエウスは、3月15日にローマで執政官に就任した。

リウィウスによれば、紀元前217年にこれら二人の執政官が就任した年、シキリアでは兵士の槍の穂先が燃え上がり、サルディニアではある騎兵が防壁で夜警を巡察している際、彼の持つ杖にも同じことが起こったとされる。また、その他多くの予兆が記録されており、人々の恐怖心が強まった結果、厄払いの儀式が行われたこともまとめて書き記されている。

一方、ハンニバルはトレビア川の戦いの後、アペニン山脈を越える途中で激しい嵐に見舞われ、耐えがたい寒さのため山越えを一度断念していた。そのために冬越えの期間をガリア人の地域に長く滞在することについて、さまざまな問題を憂慮していた。ガリア人の多くは戦利品と略奪への期待から戦陣に加わったものの、他人の土地を略奪する代わりに自分たちの土地が戦場となったことへの不満が噴出した。その不満の矛先はローマ人からハンニバルに向けられた。このため、ハンニバルは衣服や被り物を変えるなどして自からの身を特定されないようにし、暗殺から身を守った。この事は以前にも触れたが、それも冬営を早く切り上げ進軍を再開する理由の一つとなっていた。

【沼地の行軍】

季節の変化が始まるころ、ハンニバルはこの地域に詳しい者を選んでローマへの侵攻の経路を慎重に調査した。その結果、ボノニア(現在のボローニャ)からレノ川沿いにさかのぼり、アペニン山脈を越えてピストイアへ向かう道があることがわかった。ただし、この経路を進むには湿地帯を通過しなければならなかった。湿地帯について調査したところ、浅い水たまり程度で地面はしっかりしていているこが確認された。ハンニバルはカルタゴ軍を率い、真冬が終わり、季節が変わるのを待って陣営を引き払い、出発した。

行軍の先頭にはリュビア兵とイベリア兵の精鋭部隊を配置し、その間に当面必要な物資を運ぶ輸送隊を混在させた。これに続き、ガリア人部隊が進み、その最後尾には弟マゴが指揮する騎兵隊を置いた。ガリア人部隊は完全に信用するには問題があったため、仮に彼らが離反や後退を図った場合に備えての配置であった。また、湿地帯を進む際には、先行する者が比較的安定した地面を通り、後続の者は踏み荒らされた地面を進むことになるため、後続部隊のガリア人たちは特に苦労を強いられることとなった。

雨の影響でアルノ川の水位が上昇し、予想以上に沼地に浸水していた。カルタゴ軍は4日3晩休むことなく行軍を続け、この水たまりの湿地帯を抜けたが、睡眠不足や疲労により、ガリア人の中から多くの死者が出た。そのほか、荷役獣が泥に足を取られ倒れ、多数が死亡した。しかし兵士たちは、その荷役獣の死骸の上に荷物を積み重ね、その上で短い時間ながらも水に浸からず仮眠をとることが出来た。ハンニバルは1頭だけ生き残った象に乗り沼地を進んだが、この過程で重度の眼病を患い、睡眠不足や沼地の湿度に加え、適切な治療環境がない中、最終的に片目を失う結果となった。

【トラスメヌス湖畔の戦い】

漸く苦労の末湿地帯を抜け、カルタゴ軍がエトルリア地方に入り、フラミニウスがアレティウムに陣を張っているという情報が得られた。そこでハンニバルも兵を休息させることと敵情調査のため、すぐに湿地帯のそばにあるファエスラエ(現フィエゾレ)近くに陣を張った。そしてすぐに偵察隊を出して、執政官の意図と気質、地勢、道路、この地の食料供給能力などの必要なあらゆる情報を収集した。面白いのは、ポリュビオスもリウィウスも特に力を入れて書いているのが、フラミニウスのことである。

リウィウスは書く。「コンス―ルは先のコンス―ル職のときから向こう見ずで、法や元老院の尊厳はもちろん、神々さえも十分敬おうとしなかった。こうした彼の生まれながらの軽率な性格を、運命はさまざまな政治的成功でもって助長していた。したがって彼が神々の忠告も人間の助言も聞くことなく、傲慢かつ性急に何でもやるだろうことは、十分明らかだった。」『ローマ建国以来の歴史5』著者:リウィウス、訳:安井萌

一方、ポリュビオスは書く。「フラミニウスは平民にへつらい民衆を扇動する術にはたけているけれども、軍事など真の活動を指導する才能には欠けていて、しかも己の力を過度に信頼する人物であることを知り、ハンニバルは心中に考えをめぐらした」『歴史1』著者:ポリュビオス、訳:城江良和

ハンニバルが、これらの情報に関して知り得た材料としては、リグリア人が捕虜にして引き渡しを受けた、ガイウス・フルウィウスとルキウス・ルクレティウス二人のローマ人クワエストルや軍団の将校、騎士もその1つとして考えられる。特にクワエストルである2人は、ローマ軍の重要な情報を知りえる立場にいたからである。リウィウスもポリュビオスも書いている通り、フラミニウスはローマにおいて様々な役職を経験し誰もがその経歴を知っている人物であり、かつ特異な性格の持ち主であることが知れ渡っていたと思われる。さらにポリュビオスは戦争における、指揮官の重要性について詳細を記しているので、少し長くなるが紹介しよう。

「事実をみれば明らかなように、軍隊を指揮するにあたってなによりも重要なのは、敵の将軍の性格や考え方を知ることであって、それを否定する者は現実を知らない盲目の人間と言わざるをえない。個人あるいは戦列どうしが対峙するとき、敵と向かい合った兵士は、勝利を得るためにはどこを攻めればよいかに目を凝らし、特に相手の身体を注視して、どの部分が防御からはずれてむき出しになっているかを見てとらねばならない。同じように軍全体を統率する者は、相手の身体ではなく敵の大将の心を注視して、どの部分に弱点があるかを見つけ出さねばならない。怠慢や気の緩みが原因で、国の利益ばかりか個人の財産まで台なしにしてしまう者はたくさんいるし、酒好きが高じて、不覚になるまで酔わないと眠ることさえできない者も多い。また異性への欲望と惑溺のために、国家や資産をひっくり返したばかりか、己の生命まで失って恥辱をさらした者もいる。臆病や意気地なしは私人の場合なら本人が指弾を受けるだけだが、全体を指導する立場にある者がこれらの性質をもっていると、集団全体に取り返しのつかない破滅をもたらす。そのような将軍は指揮下にある者たちの行動を阻害するだけでなく、信頼してくれている兵士たちを最大の危機に陥れることもまれではない。逆に蛮勇、向こう見ず、分別を欠いた勇気、さらには虚栄心や名誉欲などは、敵にとっては攻略の手掛かりとなり、味方にとってはつまずきの原因となる。そのような性質をもつ将軍は、あらゆる種類の策謀、待ち伏せ、詭計の格好の標的となるからだ。それゆえ相手の弱点を探し出し、敵の指揮官を術中にはめるのに最善の方法を見つけたうえで、それを利用して敵を攻めることのできる者こそが、だれよりも迅速に戦場を制しうる者である。ちょうど船が舵取りを奪われれば、船そのものが乗員もろとも敵の手に落ちてしまうのと同じように、戦争においても軍隊を統率する者が作戦や計略の面で敵に出し抜かれることになれば、多くの場合戦い全体が兵員もろとも敵に制せられるのである。このときのハンニバルもそのことを十分に予測し、敵の将軍の性格をもとに計略を練ったのだから、作戦が成功するのは当然であった。」『歴史1』、著者:ポリュビオス、訳:城江良和

蛇ににらまれた蛙のように、あたかもフラミニウスがハンニバルの術中にはまる様子が予測されたように克明に書かれている。このように指揮官の優劣が戦争の勝敗を左右する様を緻密に記録したポリュビオスは、後に紀元前146年、第三次ポエニ戦争のカルタゴ包囲網において、カルタゴを滅亡させる執政官小スキピオの軍事顧問として、その傍らに控えていたポリュビオスが、彼の戦略策定に大きな影響を与えたことも想像に難くない。 一方、ハンニバルの側には、彼の生涯に寄り添うようにギリシア人の参謀シレノスがいた。

さて、引き続きポリュビオスの書に沿って書き進めよう。

ハンニバルはファエスラエ近郊の宿営を引き払い、ローマ軍陣地を左手にしてかすめるように南へと進軍を開始した。しかも、ハンニバルは近隣の街を蹂躙し、あちこちから立ち上る煙がローマ軍の位置からも確認できた。

これを見たフラミニウスは、ハンニバルに侮られたと思い、逆上し怒り心頭の思いで耐えきれず軍団に今すぐ追撃するように命じた。しかし部下たちはそれを制し、騎兵の大軍を率いる敵に戦いを挑むのは得策ではなく、グナエウスの軍団を待ち全軍で戦いを挑むべきだと意見を具申した。フラミニウスは、その具申には耳を貸さなかったばかりか、具申した部下たちを逆に𠮟りつけた。このような敵の領地壊乱の状況を、フラミニウスの軍がハンニバル軍の後方で陣を置いたままただ眺めていたことが知れたら、元老院議員や市民たちがどのような罵詈雑言を浴びせるか分かったものではない。そう部下に反論した。そしてついにフラミニウス率いるローマ軍は陣地を出て進軍を開始した。ハンニバル軍との遭遇戦で、彼は勝てるという根拠のない勝利を確信していたからである。

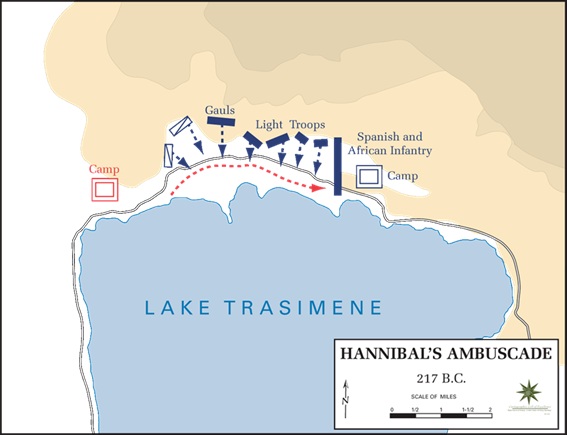

一方、ハンニバル軍はエトルリア地方を進軍し、ローマへと向かい続けた。コルトナ(トラスメヌス湖北岸から北へおよそ10㎞)とその周辺の山々を左手に見ながら、トラスメヌス湖を右手に進んだ。行軍中、ハンニバル軍はローマ軍を挑発するため、付近の町や村々に火を放ち、破壊の限りを尽くした。この蛮行の目的は、フラミニウス率いるローマ軍を、戦場へ誘い出すことにあった。ハンニバルの行動は、ローマの同盟国の領地を殺戮と放火で荒らし、財産を奪い去るという徹底した破壊を伴うものだった。それは共和国最高位者である執政官への侮辱であり、また耐え難い屈辱でもあった。しかも、これこそがハンニバルの真の狙いであった。彼は執政官という軍の総司令官の心理に目を向け、その弱点を探り出し、あらゆる種類の策謀や、待ち伏せ、そして詭計の格好の標的としたのである。そしてハンニバルは、ローマ軍との戦いのため、地の利を最大限に生かせる地点を選び、戦闘態勢を整えた。彼が選んだ場所は、谷間に広がる平坦な道であり、両側には切れ目なく連なる急峻な山々がそびえ立っていた。前方の谷の奥には切り立った山がそびえ、背後は湖が迫っていた。この谷間へ侵入するには、湖と山麓に挟まれた狭い道しか存在しなかった。ハンニバルは、湖岸の道を通って谷間に入り、前方の峰の上に陣を構えた。その側にはイベリア兵とリュビア兵を配置した。また、長槍兵とバレアレス兵を右側の山麓に沿って潜伏させ、左側の山麓には騎兵とガリア兵を隙間なく配置した。こうして谷間を囲む布陣を完成させ、その列の両端は谷間の入り口に位置した。ハンニバルは夜の間に配置を終え、待ち伏せ攻撃の準備を整え、息をひそめローマ軍を待ち受けた。一方、フラミニウスはひたすら敵に早く追いつくことのみを考え、道を急いだ。戦闘前夜、ローマ軍は夜更けに湖の岸辺に到着し、野営を行った。翌朝、フラミニウスは早朝より軍を率い、湖岸の道を進み、前方に見える谷間へ向けて進軍した。この朝は、いつにも増して霧が深かった。ハンニバルは、ローマの軍勢の大半が谷間に入り込むのを見計らい、攻撃の合図を送った。その合図を受け、待ち伏せていたハンニバル軍の兵士たちは四方からローマ軍を襲撃した。濃霧の中での突然の攻撃により、ローマ軍は視界不良のまま指揮系統が崩れ、状況を把握することもできず、正面・背後・両側面から押し寄せるカルタゴ軍の猛攻に対応できなかった。やがて湖岸に追いつめられた兵士たちは、甲冑を身にまとったまま溺死する者、あるいは自ら命を絶つ者も現れた。谷間に入ったローマ兵のうちおよそ6,000人は、正面の敵を突破しつつも戦況を把握できないまま前進を続けた。そして高台へ至り、さらに山頂に達したとき、霧が晴れ、これまでの戦況が一望できた。彼らが目の当たりにしたのは、ローマ軍の壊滅とカルタゴ軍の完全なる勝利の姿であった。生き残った兵士たちは密集陣形を組み、エトルリア方面の村へ逃げ込むのが精一杯であった。その後、ハンニバルの命令を受けたマハルバルは、イベリア兵と長槍兵を率い、ローマ兵が逃げ込んだ村を包囲した。ローマ兵は、もはや逃れる術がないことを悟り、命の安全を保障するとの誓約のもとで武器を捨て、カルタゴ軍に降伏した。この絶望的な状況下で、ローマ軍総司令官フラミニウスは、戦闘中に数名のガリア兵に襲われ命を落とした。

この巧妙な待ち伏せ攻撃によって、谷間で戦死したローマ兵はおよそ15,000人に及んだ。誓約の結果、捕虜となったローマ市民はハンニバル直属の部隊に分配され監視下に置かれた。一方、ローマ同盟国の兵士は身代金無しで故国に開放され、帰国を許された。これは、ハンニバルが以前から行っていた措置と同様であり、「カルタゴ軍はローマ同盟軍ではなく、ローマ人と戦うために来たのだ」と示すためであった。この戦いにおけるカルタゴ軍の戦死者はおよそ1,500人であり、そのほとんどがガリア兵であった。こうしてハンニバルはこの勝利を振り返り、さらに自信を深めた。その後、次の戦略を練るべく幕僚を集合し、作戦会議を開始した。この出来事は紀元前217年6月21日にトラスメヌス湖畔で行われた戦いであった(ただし、この日付には諸説あると「歴史1」注に記載あり)。

(ハンニバル・バルカ / 第5章 第2次ポエニ戦争 第2節 カンパニアからの脱出)

ローマ時代の水道橋/タラゴナ/スペイン

トラスメヌス湖畔の戦い戦図/フランク・マティーニ。アメリカ陸軍士官学校歴史学科地図製作者(フランク・マルティーニがウィキペディアの「米国陸軍士官学校歴史学科」の内容を使用する許可の引用)

トラシメヌス湖畔の戦いで斬首されたフラミニウス/フランスの歴史画家/ジョゼフ・ノエル・シルヴェストル画/ウィキペディアより

| 出典: | 「Wikipedia」 |

| 「Wikiwand」 | |

| 「Hitopedia」 | |

| 「Historia」 | |

| 「AZ History」 | |

| 「Weblio辞書」 | |

| 「世界史の窓」HP | |

| 「やさしい世界史」HP | |

| 「世界図書室」HP | |

| CNN 2016年4月5日掲載記事 | |

| 「ハンニバル戦記―ローマ人の物語Ⅱ」著者:塩野七生 | |

| 「歴史」著者:ポリュビオス・訳:城江良和 | |

| 「ローマ建国以来の歴史」著者:リウィウス・訳:安井萌 | |

| 「ハンニバル 地中海世界の覇権をかけて」著者:長谷川博隆 | |

| 「ハンニバルに学ぶ戦略思考」著者:奥出阜義 | |

| 「ハンニバル アルプス越えの謎を解く」著者:ジョン・プレヴァス・翻訳:村上温夫 | |

| 「興亡の世界史 通称国家カルタゴ」著者:栗田伸子・佐藤育子 | |

| 「地中海世界の歴史1 神々の囁く世界」著者:本村凌二 | |

| 「勝利を決めた名将たちの伝説的戦術」著者:松村劭 | |

| 『カルタゴの遺書 ある通商国家の興亡』著者:森本哲郎/td> | |

| 『アルプスを越えた象』著者:ギャヴィン・デ・ビーア・翻訳:時任生子 | |

| 「古代の覇者 世界を変えた25人」ナショナルジオグラフィック【日経BPムック】 | |

| 「世界を変えた世紀の決戦」編集者:世界戦史研究会 | |

| 「ローマ帝国 誕生・絶頂・滅亡の地図」ナショナルジオグラフィック【日経BPムック】 | |

| 「小学館 学習まんが世界の歴史3 ローマ」株式会社小学館 | |

| 「アド・アストラ ━ スキピオとハンニバル ━」著者:カガノミハチ | |

| 「筆者撮影画像」 | |

| 「トラスメヌス湖畔の戦い戦図/フランク・マティーニ。アメリカ陸軍士官学校歴史学科地図製作者(フランク・マルティーニがウィキペディアの「米国陸軍士官学校歴史学科」の内容を使用する許可の引用)」 | |

| 「トラシメヌス湖畔の戦いで斬首されたフラミニウス絵画/フランスの歴史画家:ジョゼフ・ノエル・シルヴェストル作/ウィキペディアより」 |

【ハンニバル・バルカ】