『ハンニバル・バルカ / 第5章

第2次ポエニ戦争 第2節 カンパニアからの脱出』

【ローマの危機】

紀元前217年6月22日に行われたトラシメヌス湖畔の戦いで、フラミニウス軍が敗れた知らせがローマに届いた。その被害の大きさは民会によって隠すことなく公表され、法務官は演壇から市民に向かい、「われわれは大きな戦いに敗れた」と告げた。この知らせは市民に大きな衝撃を与えた。ローマの民衆は長年にわたり敗戦を経験したことがなく、この知らせは平静さを失うほどの耐え難い出来事として受け止められたのである。

ローマの民衆は長年にわたり敗戦を経験したことがないと書いたが、以前にもローマは同じような敗戦の歴史を経験している。

この時代から遡ることおよそ170年前の紀元前390年頃、同じく共和制ローマ時代に、新たな定住地を求めるガリア人(ケルト系セノネス族)が、アペニン山脈を超えてエトルリア地方に侵入してきた。ローマは外交交渉でこの侵入を防ごうと試みたが失敗した。その結果テベレ川の支流アッリア川付近で戦闘が行われた。ガリア人の猛攻によってローマは敗北し、パニックとなった兵士たちはローマに逃げ帰った。それを追うガリア兵がローマ市内になだれ込むように侵入し、略奪や破壊を行ったのである。

ローマ市民はカピトリヌスの丘に避難し、バリケードを築いて立て籠った。これに対してガリア軍はおよそ7カ月にわたり丘を包囲した。しかしそれ以上長期戦を維持できる十分な食料の調達が困難となり、攻略を断念せざるを得ない状況に陥った。またローマ市はガリア軍占領後、戦死者の死体処理や都市の廃墟化によって水源が汚染された。戦後の衛生管理が適切に行なわれなかったため、伝染病が発生し、病気が蔓延した。さらに、ローマ市民が立て籠ったカピトリヌスの丘は、急斜面が多く地の利をいかした格好の場所でもあり、攻略する側のガリア軍にとっては困難を極めた。また、結局立て籠ったローマ市民も、ガリア軍同様乏しい食料を食いつないでの抵抗であり、ガリア人に対して賠償金の支払交渉によって、戦争を終わらせ撤退を促すしかなかった。ローマが提示した賠償金として、金1,000ポンド(およそ327㎏)を受け取ることで、ガリア軍は撤退することを一旦は了承した。

ガリア人が、ローマとの交渉で賠償金を受け取って撤退したということに関して、二つの伝説がある。一つは、賠償金1,000ポンドを計測するときガリア軍セノネス族の指導者ブレンヌスが、坪に剣を投げ入れ「敗者に災いあれ」と叫んだという。つまり敗者は、勝者の言いなりになれという意味である。彼らはローマが提示した1,000ポンドに対して、さらに賠償金の積み増しを要求したのである。この賠償金の積み増しの話が事実かどうかは不明だが、終戦交渉は成立しガリア人は賠償金を受け取って郷土へ帰還した。

もう一つの伝説は、部族指導者ブレンヌスの「敗者に災いあれ」という言葉に激怒したローマの元独裁官マルクス・フリウス・カミルスが、軍を率いローマに到着し「ローマは金ではなく剣でお返しする」と宣言し、ガリア軍との戦闘を開始した。その結果、ローマ軍は戦いに勝利しローマ市の奪還に成功した。敗退したガリア人はローマから郷土に撤退したというのである。この英雄的行動からマルクス・フリウス・カミルスは、「ローマ第二の創建者」と呼ばれるようになった。この伝説からすれば、戦いに勝利したローマは、賠償金を支払う必要はなかったということになる。しかし、歴史的な資料から、この伝説を証明するような記録は見当たらない。むしろ、ローマはガリア軍に賠償金を支払い、平和的に戦争を終わらせたというのが事実のようだ。このことを裏付けるようなポリュビオスの記録があるので、抜粋して紹介しよう。

「ケルト民族は最初の侵攻でこの流域平野を占領することに成功したばかりか、果敢な攻撃で近隣諸部族の多くを制圧し服属させた。そしてしばらく後には、ローマ軍とその同盟軍を打ち破ったうえ、敗走する敵を追って、戦闘から三日後にカピトリウムを除くローマ全市を制圧した。ところがこのとき、〔北イタリアの〕自分たちの領土がウェネティ人の侵攻を受けたために勢いを止められ、ローマ人と協定を結んで市を返還し、郷土に帰って行った。」『歴史』、著者:ポリュビオス、訳:城江良和

この文章からすれば、ガリア軍は自分たちの領土への他部族の侵攻のため、ローマと協定を結び早々に帰還したことがわかる。つまり、元独裁官マルクス・フリウス・カミルスが、戦いによってガリア軍を敗走させたという伝説は成立しないようである。勿論、ポリュビオスの資料がすべてを物語る訳ではないので、確定的に論ずることはできないことをお断りしておこう。

この紀元前390年頃に起きた、ガリア人のローマ支配域への侵攻及びローマ市占領は、共和制ローマにとっては、市民を震撼させる大きな衝撃として受け止められた。この事実を重く受け止め、彼らは異民族の侵入に対する防衛戦略の根本的な見直しをはかった。その一つが、ローマ市の防衛強化のための「セルウィウス城壁」の拡張工事である。もともと紀元前6世紀に建設された城壁を、高さ10mまで積み増し、基礎部の幅も広げられ、防御設備として城壁の上に石や火炎弾を飛ばすための兵器カタパルトが設置され、市内への出入りを厳しく管理するための16の門が設けられた。そして城壁の前には、侵入防御のための深い溝が掘られた。

さらにローマはこれを機に軍制改革も行った。これまで戦時にローマ市民が召集される形から、戦後はローマ常備軍という概念が生まれ、軍務の職業化によって体系的な軍事訓練がなされるようになった。さらに軍団の編成の強化が行われた。1軍団の単位を約4,000人から、約5,000人へと規模の拡大を行い、騎兵数もそれにあわせて拡大した。また戦術を変化させ、ギリシア式フランクス方式(密集陣形)から、より柔軟で機動性の高いマニプルス方式(小単位で柔軟な陣形)に移行された。ピルム(投槍)攻撃による白兵戦戦術もこの時導入された。さらに、戦後はローマ防衛線の強化策として、軍事拠点を増設しガリア人の侵入を防ぐ対応を行った。

そして今回、イタリアに侵入してきたのはそのガリア人を引き連れた、さらに手ごわいカルタゴ軍だった。しかも、その軍隊を率いる若き将軍ハンニバルは、イタリアの地に降り立ち、ローマが誇る軍団を二度にわたり壊滅させている強者であった。

しかしこの時、元老院だけは冷静さを保ち、「今後ローマが取るべき方策について協議を開始した」と、ポリュビオスはフラミニウス軍敗戦時のローマの状況について記している。

一方で、リウィウスはこの時のローマの状況をより詳細に書いている。

「敗れた軍隊を襲った犠牲は甚大であり、身内がコンス―ルのガイウス・フラミニウスの下で従軍していた者たちの心は、それだけいっそう不安に苛まれた。彼らは自分の身内の運命がどうなったのかわからなかった。そのため何を希望し何を恐れたらよいのか、誰も確信できなかった。翌日とその後数日間、市門の付近には多くの人々が群れ集まり(大抵男性より女性の方が多かった)、誰か身内の者、またはその者に関する知らせが到着するのを待ち受けていた。やって来た人の周りを、あれこれ尋ねようとする者たちが取り巻いた。そして一から十まですべてを聞き出すまでは、(とくに相手が知人である場合はなおさら)容易に離れなかった。やがて情報を教えてくれた人のそばから、その情報が喜ばしいものであったか悲しいものであったかにより、さまざまな表情で離れていく者の姿が見受けられただろう。またそうして家路につく者の周囲には、祝いを述べたり慰めたりする者の姿が見受けられただろう。とりわけ女性の喜びようと悲しみようは著しかった。ある女性は、まさに市門で無事だった息子とばったり出会い、その腕に抱かれたまま息絶えたという。また別の女性は、誤って息子は死んだと伝えられ、悲嘆に暮れて家で座り込んでいた。ところがそこへ息子が帰ってきた。彼女は彼を一目見るなり喜びのあまり死んでしまったという。

プラエトルたちは数日にわたり、日の出から日没まで元老院の会議を開催し続けた。そしてどの将軍、どの軍勢をもってすれば勝利したカルタゴ人に対抗できるかを協議した。」『ローマ建国以来の歴史5』著者:リウィウス、訳:安井 萌

リウィウスの書からは、国政を担う者たちの敗戦対応への慌ただしい動きや、戦禍による家族の悲しみ、特に悲嘆にくれる女性たちの様子が詳細にうかがい知れるので紹介した。

引き続きポリュビオスの書に従って書き進めて行こう。

このとき、もう一人の執政官セルウィリウスは何をしていたのか。

彼はアドリア海沿岸のポー川河口から南に位置するアリミヌムに駐在していた。そこに、ハンニバルがエトルリア地方に侵入し、アレティウムのフラミニウスに対峙しているという知らせが届いた。これを受けセルウィリウスは全軍を率いてフラミニウス軍との合流を目指し進軍を開始した。しかし、重装備のため軍勢の進軍速度は遅く、ガイウス・ケンテニウス(リウィウスによれば、彼はプラエトル代理であった)が指揮する4,000人の騎兵部隊を先行させた。この部隊は戦いに間に合えば騎兵のみでも参戦させようという意図で派遣された。彼らはフラミニウス軍との合流を目指し急いだ。しかし途中トラスメヌス湖畔の戦いのことを聞いて進路を変え、ウンブリアへ向かったが、この部隊の接近はハンニバルに察知されていたのである。ハンニバルは直ちにマハルバルに命じ、騎兵隊と長槍兵を送り出して迎撃させた。トラスメヌス湖畔の戦いで完全勝利を収めたカルタゴ軍の士気は高かった。プラエトル代理ガイウス率いる騎兵部隊に遭遇すると、マハルバルの指揮するカルタゴ軍は瞬時にローマ部隊のおよそ半数を討ち取り、残りの部隊を丘の上に追いやった後、翌日にはその全員を捕らえたのである。

【ローマ軍騎兵とカルタゴ軍騎兵について】

ここで少し、ローマ軍の騎兵とカルタゴ軍の騎兵について、その編成内容や戦術の違いについて触れておこう。

第2次ポエニ戦争時におけるカルタゴ軍の騎兵は、基本的には2軍に分かれていた。1軍はマハルバル率いるイベリア人、リュビア人、ケルト人などで構成する混成部隊およそ4,000。もう1軍はマハルバル又はハンノ・ボミルカル率いるヌミディア騎兵およそ6,000、合計およそ10,000の騎兵部隊であった。この騎兵部隊を総合的な戦術に基づいて指揮する総司令官がハンニバルである。

それでは、カルタゴ軍のこれらの騎兵部隊はそれぞれどのような特徴を持っていたのであろうか。イベリア、ヌミディアの騎兵たちは幼少期から日常的に馬術の訓練を受けていたというのがその大きな特徴といえるだろう。彼らの文化や生活様式は幼くして馬と密接に結びついており、生活の一部として馬術を身につけていた。特にヌミディアでは遊牧民的な生活の中で、馬は移動手段の重要な役割を果たし、また他部族との戦いにおいて磨かれてきた戦闘技術も若い頃から自然に身についていた。ヌミディア騎兵の戦術はヒット・アンド・ランと呼ぶ戦法で、敵に素早く接近し攻撃を終え、迅速に撤退することで敵を混乱させるという、持久戦を得意としていた。さらに彼らは、戦場において軽装備であるために迅速な行動が可能であり、カルタゴ軍における偵察行動や、側面・背面からの奇襲攻撃を行うなどの役割を担っていた。投槍技術にも優れ、機動力及び戦闘力による力を存分に発揮したのである。このヌミディア騎兵部隊は、カルタゴ本軍の騎兵部隊ともいえるイベリア騎兵部隊とは別に、独立して行動することで敵を翻弄し攪乱するのを得意としている騎兵部隊でもあった。

ここで話は少しさかのぼるが、かつて筆者はアルプス越えの章において、執政官プブリウス率いるローマ艦隊がローヌ川河口に停泊中との情報をえたハンニバルが、情報収集のためにヌミディア人騎兵500騎を斥候に出したことを書いた。一方でプブリウスも、カルタゴ軍が驚くほど迅速にローヌ川近辺に到着しているという情報を得た。そこで早速その正確性を確かめるべく、優秀な騎兵300騎を選び斥候に出した。これらカルタゴのヌミディア騎兵斥候と、ローマ軍騎兵斥候が遭遇し戦闘を行った。その時の様子をポリュビオスは書く。

「斥候に出されていたヌミディア人がもどってきた。しかしその大部分は討ち取られ、生き残った者もようやく逃げ帰ったというありさまだった。彼らはカルタゴ陣営からさほど遠くまで行かないうちに、プブリウスがやはり斥候のために送り出していたローマ騎兵隊と遭遇し、両軍とも闘志をあらわにしてぶつかり合った結果、ローマ人とケルト人の死者およそ140人、ヌミディア人の死者は200人を超える激しい戦闘になったのである。戦いが終わると、ローマ騎兵は逃げ帰る兵士たちの後を追いながらカルタゴ陣営のそばまで来て、その様子を偵察したのち、司令官に敵軍の到着を知らせるため急いで引き返した。」『歴史1』、著者:ポリュビオス、訳:城江良和

つまり、この様子からすれば、ヌミディア騎兵がローマ騎兵に惨敗しているということである。しかもその後敗退し逃げ帰る彼らは、ローマ騎兵にカルタゴ陣営まで後をつけられ偵察までされたというぶざまな様子がうかがえるのである。ローマ騎兵とヌミディア騎兵の特徴を比較し、ヌミディア騎兵のほうが圧倒的に強力であるということを書いたが、このローヌ渡河のときの遭遇戦ではローマ騎兵がヌミディア騎兵を凌駕する戦いぶりであった。それはなぜか、ということになる。その理由として幾つかの要素が考えられる。

最初に考えられるのが、戦闘が行われた場所の地形や戦場の状況があげられる。前述のとおりヌミディア騎兵が得意とするのは平原や開けた地形でのヒット・アンド・ラン戦法である。このようなローヌ川沿いの平原とは違った狭い場所では、その能力を十分に発揮できる状況ではなかったことがあげられる。次に考えられるのは、ローマ騎兵は重装騎兵であったのに対し、ヌミディア騎兵は軽装であり、接近戦での耐久力や防御力においてはローマ軍が圧倒したことがあげられる。さらに、この遭遇戦ではローマ騎兵による奇襲攻撃を受けた可能性があり、ヌミディア騎兵が通常行う戦術の逆バージョンだったために、指揮系統の乱れや連携不足などにより敗北を招いたと考えられる。このようにヌミディア騎兵敗北の背景には、戦場の地形や戦術の展開不能などの要因が絡んでいたことが考えられるのである。その証拠に、このローヌ川の遭遇戦以後におけるカルタゴ軍とローマ軍の騎兵戦においては、ヌミディア騎兵は不敗を誇る戦闘力を見せつけるのである。

ここで話を元に戻そう。カルタゴ軍のヌミディア軽装騎兵に対して、イベリア騎兵の特徴は重装備で個々の戦闘技術を重視し、槍や剣を使用し馬術の熟練度を高め戦う点に力を入れていた。彼らは機動力を生かした戦術によって、敵の側面や後方からの攻撃を重視した訓練を受けた部隊である。このように、カルタゴ軍はイベリア騎兵とヌミディア騎兵の個々の装備の違いによる戦闘技術や機動力を生かす柔軟な戦術の展開を可能にした部隊編成となっていた。その戦術の中心にいたのが、かつて第一次ポエニ戦争においてシチリアでローマ軍を翻弄し不敗を誇ったハミルカル・バルカという天才戦略家を父に持つ、天才戦略家ハンニバル・バルカの存在があった。ハンニバルが、騎兵のもつ特徴を最大限に生かす用兵術によって、カルタゴ騎兵がローマ騎兵を圧倒していたのである。

それではローマ騎兵部隊について確認してみよう。

この後に書くことになるが、紀元前216年8月2日イタリア南部、現プーリア州カンナエで「カンナエの戦い」が行われている。この戦いの際のローマ軍の軍編成について確認し、そこから騎兵部隊の状況を書くことにしたい。以下ポリュビオスの『歴史』からの抜粋である。

「そしてローマ人の歴史上に前例のない軍団8個の動員が決定され、各軍団は同盟国兵士を別にして約5,000人のローマ兵で構成されることになった。さきにも説明したように、ローマ人は常に軍団4個を用意しておき、各軍団を歩兵約4,000人、騎兵200人で構成する。ただし特別に重大な事態が発生したときには、各軍団の歩兵を約5,000人、騎兵を300人に増員する。同盟国兵士については、歩兵の数をローマ軍団歩兵と同等にし、騎兵の数をローマ騎兵の3倍にする。そしてその同盟国兵士の半数と軍団2個を両執政官のうちの1名に割り当て、戦場に送り出す。たいていの戦争では、執政官1名がその麾下の軍団2個と同盟国兵士だけを率いて決着をつけ、全軍が同じ時に同じ戦闘に投入されることはまれにしかない。ローマ人がこのときローマ市民軍団4個どころか8個を同時に出動させて戦うことを決断したのは、それほどまでに大きな衝撃を受け、未来への危機感を深めていたためである。」『歴史1』、著者:ポリュビオス、訳:城江良和

共和制ローマでは、平時には1軍団4,000人の歩兵と、200人の騎兵で構成する4軍団が編成され国防の任に当たっていた。つまり、常時16,000人の歩兵、800人の騎兵が存在していたことになる。それでは、この4軍団総数800人で構成される騎兵は、どのような訓練や戦闘技術を持っていたのだろうか。

ローマ軍の騎兵はどのような人物によって構成されていたのかということである。

共和制ローマ時代には、明確な身分制度が存在していた。「パトリキ(貴族)」と呼ばれる上流階級の者達で、政治や宗教などの社会的に重要な役職をほぼ独占していた。彼らは土地や財産の世襲が許され、経済的に裕福な生活と社会的身分が保障されていた。

次に「プレブス(平民)」と呼ばれる、農民、職人、商人などの多様な職業に従事する一般市民階級を指す者たちである。彼らは貴族とは逆に政治や宗教的な権利が制限されていた。ローマ社会の中で、紀元前494年貴族の圧政に耐え兼ね「聖山事件」が起きた。この事件は平民が反乱とも呼べる武装をして、ローマ近郊のモンテ・サクロという丘に数日間立て籠もったのである。そして元老院との交渉において、債務奴隷の禁止、護民官(トリブヌス)制度の確立などを勝ち取った。この事件をきっかけに平民たちは次々とローマの民主化政策を勝ち取って行く。紀元前450年に法律を明文化することで、平民の権利を保護するという「十二表法」が制定された。紀元前445年には驚くべきことに貴族と平民の婚姻を認めるための「カヌレイウス法」が制定されて、貴族階級と平民階級の社会的融合が始まった。また、すでに述べたが紀元前367年には、執政官のうち1人は平民階級から選ぶことが定められて、平民であってもローマ政体の最高職位に就くことが可能となった。さらに紀元前287年には、平民会で決議された律法案が元老院の承認なしに国法として制定されるという、平民会がローマにおける立法機関としての独立機能を有することが認められたのである。これらの平民の権利拡大が共和制ローマ社会を民主共和制へと導いたのである。

さらに共和制ローマ時代には、「セルウス(奴隷)」身分の人々が数多くいた。それらの人々は、戦争で敗れた兵士やその家族などの戦争捕虜、また東欧・中近東・アフリカなどから強制的に連れて来られた外国人、誘拐されるなどして奴隷商人によって売買された人々、親のいない捨て子、借金を返済できずに自身や家族を担保として差し出した人々、奴隷の母親から生まれて自動的に奴隷となる子供たちなど、様々な要因から奴隷となった人々がいた。ここれらの奴隷となった人々は、当時ローマの社会構造の一端を担う重要な存在となっていた。この「セルウス」が英語の「サービス(奉仕)」の語源となった。

さらに、奴隷身分から解放された、「リベルティ(解放奴隷)」という人々も存在していた。解放奴隷は、かつては奴隷であった人が使える主人から解放されて自由身分を獲得した人々で、制限されたローマ市民権と法的権利を有し、財産の所有や、商売を行うことが可能であった。

さて、以上共和制ローマの身分制の話をしたが、ローマの騎兵はこれらの身分制の中で、特に富裕層の子供たちが幼少期から馬術を学ぶ機会を持つことは当然の流れであった。もともと、王政ローマ時代から、馬術は特権階級の教育の一環として重要視され、彼らが騎兵として身につけるべき必要な要素の一つとなっていたのである。つまりローマ軍における騎兵は、富裕層の象徴であり、幼いころから身につけるべき貴族の教養としての一部でもあった。ローマには、そのための馬術訓練場も存在していた。

ローマの軍団編成を見てもわかる通り、ローマ軍は、基本的には1軍団4,000人の歩兵と、200人の騎兵で構成されている。つまり、ローマ軍全体の戦闘の主力は歩兵が中心となっている。そのため、軍団における騎兵の規模は小さく、特定の階級のものが、特定の場所において、限定された形で軍事教練が行われていたことが推測される。

以上から、カルタゴ軍の騎兵とローマ軍の騎兵とは、そもそもその民族の文化的な背景や騎馬戦に対する考え方において、戦術の成り立ちに大きな違いがあったのである。

具体的な内容においては、ローマ騎兵はローマ軍の厳格な規律が存在し、歩兵との連携を保ちながら陣形を維持し、戦場の統制力を高めて戦うことが重視されていた。騎兵は騎乗の状態で槍や剣を使用しての乗馬訓練を受けていた。

対して、カルタゴ軍のイベリア騎兵は、騎乗での槍や剣を使った戦闘技術は勿論のこと、馬術そのものの熟練度についての訓練を行い、相手の側面や後方の攻撃を行うなどの機動力を生かした戦闘訓練を行っていた。さらにカルタゴ軍には、ヌミディア騎兵が存在していた。彼らはローマ軍やイベリア騎兵が重装騎兵とすれば、軽装騎兵とも呼ぶべき部隊で、迅速な行動力と奇襲攻撃を得意とする独自の戦闘技術を身につけていた。特に騎乗から投槍を使用した攻撃は、ヌミディア騎兵の得意とする戦術であり、戦場において独立して行動するその機動力は最大の武器として、ハンニバルの戦術の重要な構成要素の一つとなっていたのである。

軽装で鐙(アブミ)もない時代に、戦場で自在に馬を乗りこなすヌミディア軽装騎兵に触れているので、蛇足ではあるが鐙の歴史について触れておこう。

この紀元前217年、第二次ポエニ戦争当時、騎兵は鐙なしの状態で戦いを行っていた。戦いだけではなく勿論日常も鐙がない騎乗だった。そういう意味では、騎乗の状態は非常に不安定で、唯一自分の両足で馬の腹を押さえつけて騎乗するスタイルであった。鐙の歴史について調べてみた。

「騎馬の風習は紀元前2千年紀末から1千年紀初めに西アジアで普及し、スキタイ・月氏・匈奴といった騎馬民族によって中央ユーラシア全般に広まったといいます。そして、騎馬の風習が発生した頃、鐙というものはまだ生まれていませんでした。

中国に騎馬が伝わりはじめたのは戦国時代と推測され、従来中国で行われていた重装備歩兵と馬に引かせる戦車からなる軍隊から徐々に騎馬軍団への転換がなされ、秦代を経て漢代には中国全土に騎馬が導入されます。これは中国に侵攻する騎馬民族への対応と、方向転換の困難な戦車よりも騎馬の優秀な機動性を選択した結果と考えられています。

鐙の発生は不明な点が多く様々な説がありますが、紀元前4世紀のスキタイその他によって革製の足掛かりが発生したとも、騎馬民族ではなく中国・インドで騎乗の際の足掛かりとなる革紐などがきっかけとなったともいわれています。明確な鐙の証拠としては、晋代の302年の墓から出土した俑に表現されたもの、遼寧省、河南省の出土品がもっとも古い例とされている。」「鐙━その歴史と美━」発行者:野馬追の里原町市立博物館

ここに記載のある、紀元前に中国・インドで騎乗の際の足掛かりとして革製の紐が使われていたとあり、アレクサンドロス大王のインド遠征時において、この鐙の代用品の革紐が騎乗の際に使われた情報を入手していたかどうかは不明である。しかし、リウィウスやポリュビオスの書には、鐙のことには何も触れた個所が見当たらず、ここで論ずることが出来ない。ただ、もし当時仮に革紐のようなものであっても、使用されていたら騎乗の際や騎馬戦において踏ん張る力によって、騎乗者の身体を安定させ戦闘力が勝ったことは間違いない。以上鐙について触れてみた。さて話を戻そう。

ローマ軍の騎兵が規律と陣形を重視し、歩兵との連携において戦う戦術と、カルタゴ軍のイベリア騎兵、ヌミディア騎兵が個々に持つ技術や機動力を重視し柔軟性をもって戦う戦術では、戦場における指揮官の戦術展開の選択肢の幅が異なり、それが勝敗を分ける大きな要因になることが考えられる。つまり、これがローマ軍騎兵と、カルタゴ軍騎兵の大きな違いである。

【独裁官の選出】

さて、少し話が長くなったが、ローマ軍騎兵とカルタゴ軍騎兵の編成内容や戦術の違いについて述べたので、ここで再び本題に戻ろう。

トラシメヌス湖畔の戦いの惨敗の知らせが届いてわずか三日後、今度はガイウス率いる騎兵部隊の全滅の知らせがローマに届いた。この知らせは、悲劇の追い打ちとなり、悲嘆にくれる市民だけではなく、これまで冷静さを保っていた元老院にとっても、絶望的な敗北を象徴するものとなった。ローマ全体を揺るがすこの差し迫った脅威に対処するため、全権を委ねる独裁官(ディクタトル)の擁立が必要と判断された。その結果、1年ごとの政権交代および各種政務官選挙の制度が停止され、独裁官による非常事態態勢が敷かれることが決定された。独裁官選出については、リウィウスの書に詳細な記載があるので紹介しよう。

「この出来事の知らせに人々は相異なる反応を示した。ある者は、より大きな悲しみの方に心を囚われていたために、今回の騎兵の損失は前のものと比べれば軽微だと考えた。一方ある者は、起きたことをそれ自体で評価しようとはしなかった。体が弱っているときは、どんなに軽い病気でも健康なときより辛く感じられるものである。同じように、病んで弱った国家に困難が降りかかった場合、それは事の大きさによってではなく、もはやこれ以上の打撃には耐えられなくなった体力の低下ぶりによって評価されるべき、と考えたのである。

そこで人々は、久しく望まれず用いられることのなかった治療法、つまり独裁官を任命するという手段に訴えることにした。ただしコンス―ルは不在だったし(彼だけが独裁官を任命することができると見なされた)、カルタゴ軍が占領するイタリアの地域を通って使者や手紙を送るのは簡単ではなかった。そのため前代未聞のことだが、国民が独裁官としてクィントゥス・ファビウス・マクシムス(以後「ファビウス」と書く)を、騎兵長官としてマルクス・ミヌキウス・ルフス(以後「ミヌキウス」と書く)を選んだ。元老院は、二人に対し首都の壁と櫓を補強し、適当と思われる場所に警備を置き、川に架かる橋を破壊する仕事を与えた。イタリアを守れなかった以上、今度は首都と家の守り神のために戦わねばならなかったのである。」『ローマ建国以来の歴史』著者:リウィウス、訳:安井 萌

リウィウスの書から推測できるのは、ローマはハンニバルを完全に恐れた。その恐怖から、首都の壁と櫓を補強し、川に架かる橋を破壊し、首都防衛についての対策を始めたことがわかる。彼らは、ハンニバル率いるカルタゴ軍が、いまこのローマに向け進軍してくることへの恐怖を抱いたのである。しかも、ハンニバル率いるカルタゴ軍は、まさにこの戦いにおいて戦死したフラミニウスが紀元前220年監察官のときに建設した「フラミニウス街道」のあるウンブリアにいた。このフラミニウス街道を南下すれば、数日でローマに侵攻可能な場所だった。元老院が独裁官と騎兵長官に命じたローマの首都防衛は喫緊の課題だったのである。この時ローマには首都防衛のための2個軍団と、騎兵を失ったセルウィリウスの2個軍団(この軍団はトラシメヌス湖畔の戦いの敗北や、自分が送った騎兵の全滅を知ると、その後ローマに引き返した)あわせて4軍団がいたが、その兵数はハンニバル軍と同程度であった。そのことを考えると、ローマ軍も市民も誰もがハンニバルがローマに侵攻してくることを疑わなかったに違いない。カルタゴの兵士でさえもそう考えた者がいただろう。

がしかし、ハンニバルはそれをしなかった。では何故か、ということになる。

二人の歴史家は以下のように書いている。

ポリュビオスは書く。

「一方、度重なる勝利に自信を深めたハンニバルは、すぐさまローマに軍隊を進めるという案を退け、アドリア海方面に進路を向けながら、その途中にある地域を存分に荒らしまわった。そしてウンブリア地方とピケヌム地方を通り過ぎた後、10日目にアドリア海沿岸に到達したのだが、その途上では、兵士がかつぐことも車に載せることもできないほど大量の品々を略奪し、行く先々で大量の人間を殺害した。都市を占領したときと同じように、成人男子を見つけたら全員殺害せよという命令が出されていたのである。これもすべて、ハンニバルの血に流れるローマ人への抜き難い憎悪がさせたことだった。」『歴史1』著者:ポリュビオス、訳:城江 良和

一方、リウィウスは書く。

「ハンニバルはエトルリアを直進してスポレティウム(注記より:ローマの北約90kmにあるウンブリア地方の都市。現在のスポレート)にいたった。そこで田畑を荒らしたのち都市を攻撃し始めたが、自軍に大きな損害を受け、撃退された。何でもない一都市が敵の攻撃をはねつけるだけの強さを持つことに、彼は首都ローマを攻撃することの大変さを想像した。そこで彼は進路を変え、ピケヌムの土地へ向かう。この地はあらゆる種類の作物で満ちていた。おまけに略奪の獲物もたくさんあり、こうしたものを貪欲で困窮した者達はてんでに散らばって奪い取った。カルタゴ軍はそこに数日間駐留した。兵士たちは冬の行軍と沼の道、最終的には勝利したが決して楽で損失が小さくはなかった戦いの疲れを癒した。余暇や安寧より戦利品や略奪を喜ぶ者たちに十分休息をあたえたのち彼は出発し、まずプラエトゥティとハドリア人の土地を略奪する。続いてマルシ、マルキニ、パエリグニの土地を、さらにはアプリアの隣接する地域、アルピやルケリアの近辺を荒らす。」『ローマ建国以来の歴史5』著者:リウィウス、訳:安井 萌

以上のように、ポリュビオスは「ローマに軍隊を進めるという案を退け」とのみ書いているが、一方リウィウスは、ハンニバル軍がローマ近郊の都市を攻撃したが、損害を受け撃退され、単なる一都市の反撃力に驚き、ローマを攻めることの大変さを想像した結果ローマ侵攻を諦めたと書いている。確かに、リウィウスの書く一同盟都市の強力な反撃はハンニバルの想定外のことであったのかもしれない。そのことから推定できるのは、ローマ近郊の都市だけではなく、アペニン山脈を超えてトスカーナ、エトルリア、ウンブリアと転戦する中で、ローマ同盟都市のローマへの帰属意識の高さに驚いたことは間違いない。例えば、アルプスを越えたポー川流域のブランケンティアやクレモナなどの都市は、ローマがガリア人の住む地域に入植を始めたばかりの新しい街だった。しかし、アペニン山脈を超えた地域の都市群は、もともと古くからのローマ同盟都市として経済的にも軍事的にも密接な関係を築いて来たことで、ハンニバルが思うほど簡単にはカルタゴ側に寝返ることがなかった。しかも、これまでにトレビア川の戦い、今回のトラシメヌス湖畔の戦いでのハンニバルの完全な勝利を見せつけられても、ローマと同盟都市の絆はたやすく切れることがなかった。もし、ローマが目の前にあるからという理由と、これまでの戦闘の勝利によって自信を勝ち得たというだけで侵攻すれば、一都市だけでも強力な反撃を行う同盟都市群が組織的に共同して、ローマ攻撃中にカルタゴ軍を攻めてきた場合、背後からの攻撃を受け敗北する可能性が大きかった。ハンニバルはリウィウスが書く理由でローマ侵攻を諦めたということには一応説得力がある。

そしてもう一つ、これは筆者の推測であるが、ハンニバルはローマ侵攻の未来に向けて、大きな志を抱いていたのではなかろうか。敵地に乗り込んで戦うカルタゴ軍は、幾つかのハンニバルが望む勝利への戦闘実績を築くことが出来た。しかしその勝利はまだ決定打といえる内容ではなかった。ハンニバルが考える本当の勝利とは、ローマという軍事大国が、その実力の全貌を現し本気で決戦を挑んできた時に勝利してこそ本当の勝利といえる。そこに焦点を絞っていたのではなかろうか。その決戦ともいえる戦いで、ローマを完膚なきまで叩き、カルタゴの完全なる勝利を掴むという志を心に秘めていた筈である。また、それこそがハンニバルが父であるハミルカル・バルカから受け継いだ、ローマとの戦いの最終的な目的でもあった。実際ローマは、まだその実力の全貌を明らかにしているわけではなかった。ローマの実力とはこの程度ではないことを、若きカルタゴの将軍は良く理解し、そこに焦点を絞っていたとものと思われる。ハンニバルは心の奥で父と対峙し、語りかけ、幼いころから受け継いだ鉄の意志をもって戦いに挑んでいたのだ。

さて、引き続きポリュビオスとリウィウスの書に従い書き進めて行くことにしよう。

トラシメヌス湖畔の戦いにおいてフラミニウス率いる軍団を壊滅させ、さらにもう一人の執政官セルウィリウスの騎兵部隊を全滅させたことで、ハンニバルはローマ軍との戦いに自信を深めた。ハンニバルはエトルリアからローマの北方およそ90㎞にある、ウンブリア地方の都市スポレティウム(現在のスポレート)に向かった。そこで田畑を荒し回り都市の攻撃を開始したが、前述の通りこの何でもない都市の大きな抵抗によりカルタゴ軍も損害を受けた。そこで首都ローマへ進軍する案を避けて、フラミニウス街道を横切る形で進路を変えピケヌム地方へ向かった。このピケヌム地方を通過し、10日目にはアドリア海沿岸に到達した。その道中では、進路にあたる地域を襲撃し、大量の略奪品を得るとともに、数えきれないほどの人々を殺害した。ハンニバルは、都市を襲撃し占領した際には成人男子を皆殺しにするように指示を出していた。これは、ハンニバルが幼き日に神と父に誓ったローマ人に対する憎悪を示す行為であった。

その後、ハンニバルは農産品の生産が豊富なアドリア海沿岸に軍営を設けることにした。ここで全軍兵士及び軍馬、荷役獣に十分な休養を取らせたのである。ポリュビオスはこのときの事を次のように記している。「あらゆる作物に恵まれたアドリア海沿岸地方に陣営を置き、兵士はもちろん、馬のためにも十分な静養と休息を取らせるよう最大限の配慮をした。前年の冬をガリア地方の野外で過ごしたため、寒さに加え身体への塗油もままならず、しかもその後は沼地の行軍で疲労を重ねた結果、いわゆる壊血病やそれに類する皮膚疾患がほぼすべての馬に発生したばかりか、人間にも同様の症状が広がっていたのである。そこで豊穣な土地を占領したこの機を利用して、ハンニバルは馬の精力回復と共に、兵士の体力と気力の立て直しをはかった。またローマ軍からたくさんの甲冑を奪い取ったので、そのなかから良いのを選び出してリュビア兵に与え、彼らをローマ式に武装させた。さらにこの機会をとらえて海路でカルタゴ本国に伝令を送り、これまでの経過について報告させることにした。イタリアに侵攻して以来、海岸に出たのは、このときがはじめてだったのである。報告を受けたカルタゴ本国は歓喜にわきかえり、今後イタリとイベリアにおける活動継続のために援助を惜しまず、あらゆる手段を尽くす決意を固めた。」『歴史』著者:ポリュビオス、訳:城江良和

紀元前218年5月、ハンニバルがカルタゴ軍を率いてイベリアの新カルタゴ(カルタゴ・ノヴァ)を後にして、1年以上かけイタリアの東に広がるアドリア海を望む土地に至ったのである。ポリュビオスが書く通り、カルタゴ本国でもハンニバルのアルプス越え以降の動静を知る手掛かりはなく、そこに本人から敵地での善戦の知らせが届くと、国中が歓喜に包まれる様子が目に浮かぶようだ。しかしこの時、第三次ポエニ戦争においてカルタゴが終焉を迎えることを誰が予測しえたであろうか。

私が思うに、同じ光景がかつて昭和時代日本の歴史にも存在した。1941年12月、第二次世界大初期、大日本帝国海軍による真珠湾攻撃後、第一波空中攻撃隊の総指揮官淵田中佐から旗艦赤城に「トラ・トラ・トラ(ワレ奇襲ニ成功セリ)」という暗号電文が打電された。この電波は旗艦赤城からの中継のみでなく、日本の大本営でも直接受信されていた。この打電によって、現場の艦船乗組員のみならず、大本営、大本営発表により全国民が、ただただ攻撃の成功にわれを忘れて歓喜に涙を流したのである。そのとき日本が、米軍による原爆投下によって終戦をむかえるという、悲惨な結末が待っていることを一体誰が予測しえたであろうか。つまり、人類の遺産である歴史には、未来に向けて学ぶべき神の啓示が宝石のようにちりばめられている。戦争、内乱、動乱、紛争など数多い世界の歴史から、人類はそれを知識として捕らえるのみで、原因や結果が示唆する未来への啓示として生かすことなく、いまだに世界のどこかで戦争が続き、そのたびに尊い人命が失われている。争えば戦争が起きる。争わなければ戦争は起きない。その単純な理屈を人類はいまだに理解していない。日本は世界唯一の核爆弾による被爆国として、世界に核廃絶を声高に叫び続けている。しかしその声は国際社会に理解はされても、核保有国に核爆弾の放棄を促すにはいたっていない。それは、人類が歴史に真摯に向き合わないからである。神から与えられた時間という堆積物(歴史)の中から、人類の未来を保証する宝を掘り出すことが出来る日は来るのだろうか。

【臆病でのろまな弱虫】

さらにハンニバルは、少しずつ移動を重ねながら、アドリア海沿岸に留まっていた。

ポリュビオスは書く。

「ハンニバルは短期間の陣営移動を重ねながら、アドリア海沿岸地方に留まっていた。そしてその間にふんだんにある古いぶどう酒で馬の体を洗い、皮膚疾患などの病気の治療にあたらせた。人についても同じように、負傷者には傷の手当を施し、それ以外の者にもこの先の任務に耐えられるだけの健康と英気を取り戻させた。その後プラエトゥッティアとハドリアナ、さらにマルキナとフレンタナの各地方を破壊しながら通り抜け、イアピュギア地方への道行きを急いだ。」『歴史』著者:ポリュビオス、訳:城江良和

ポリュビオスが書くように、アドリア海沿岸地方は、あらゆる作物に恵まれていた。そこではブドウも栽培され、ワイン造りも行われていたに違いない。軍馬の皮膚疾患を治すために、ワインで馬の体を洗い、傷ついた兵士の手当てや、他の兵士の体力と気力の立て直しを行った。その後、ピケヌム地方の南部からアドリア海沿岸を南下した。さらにイアピュギア地方(アブリア地方と古代カラブリア地方の総称)への道を急いだ。ハンニバルは最初にローマ植民都市のルケリアを攻め略奪を開始した。そしてルケリアを略奪し終わると、その南にあるウィビヌム(現在のヴィーノ)近郊に陣営を置き、そこを拠点にして東にあるアルピ(現在のフォッジアの北)を蹂躙し、殆ど抵抗を受けることも無くダウニア地方全域を攻略したのである。

一方で、ファビウスは独裁官就任後、神々への奉献式を終え、非常事態のために新しく編成された4個軍団を率いて、騎兵長官ミヌキウスとともにローマを出立した。途中でアリミヌムからローマに向かってきたグナエウスと合流した。ファビウスはグナエウスの執政官職を解き、護衛とともにローマに帰還させた。その折に、もしカルタゴ軍が海上での動きがあれば、状況に応じて防衛軍を率い対応するように指示を与えた。ファビウスはグナエウスの軍を引き継いでアエカエ(現在のトロイエ)付近で、およそ50スタディオン(およそ10㎞)ほどの距離に布陣し、カルタゴ軍に対峙した。

このローマ軍の布陣を知ったハンニンバルは、この機をとらえて敵の戦意を挫くべくすぐさま軍を率いて出陣した。そしローマ軍に接近し、戦闘隊形を組み相手の出方を待ったが、ローマ軍は一向に動く気配を見せなかった。

その時のハンニバルの心情についてリウィウスはこのように書いている。

「これを見て彼は叫ぶ。『ローマ人のかの武勇の精神はついに敗れ去った。もはや勝負がついたことは明らかである。連中はわれわれの方が勇敢で栄誉にふさわしいことをはっきり認めたのだ』。こう罵って彼は陣営に引き上げた。とはいえ、彼の心にはひそかにある懸念が生まれていた。すなわち、自分は今後フラミニウスやセンプロニウスとはまるで違った将軍を相手にすることになるのではないか、ローマ人は失敗に学び、ついにこのハンニバルにふさわしい将軍を見つけ出したのではないか、との懸念である。独裁官の賢明さに彼はすぐに恐れを感じた。だが相手がどれほど堅固な意思の持ち主かまだ不確かだった。」『ローマ建国以来の歴史』著者:リウィウス、訳:安井 萌

一方、ファビウスはハンニバルの強さを良く理解していた。カルタゴ軍の編成は、幼いころから戦闘で鍛え抜かれた猛者ぞろいであること。さらに、その軍を率いる司令官は、シチリアで持久戦においてローマ軍を散々悩ませたハミルカル・バルカの息子だった。しかも彼はアルプスを越え、敵地に乗り込んできて二度もローマ正規軍を徹底的に討ち負かすという強さを見せつけていた。カルタゴ軍は、敵地において勝利への執念を強く抱き、それ以外に生きる道の無いことを自覚した強力な軍隊なのであった。

ファビウスが、もし彼自身積極的に戦闘意識をもってカルタゴ軍と戦うとすれば、勝利への明確な方向性を見いだせる場合だけである。現状で、ローマ軍がカルタゴ軍に絶対的に有利なものは軍事物資と兵士の調達であった。そして、ファビウスはもう一つ有利な策を心に秘めていた。それはイタリアという地勢を活かし、カルタゴ軍にとって不利な場所における決戦を仕掛けることだった。その機会が訪れるまでは、危険を冒して直接対決を挑むことは避けた。カルタゴ軍を離れた少数兵士たちが、ローマ軍を侮って物資調達に本体をはぐれ出てきたりするときを狙って捕獲あるいは討ち取った。さらにはカルタゴ軍が襲う前に穀物を焼き払うなどの安全策で、ローマ兵の損耗を防ぎながら持久戦に持ち込むよう考えていた。その慎重なファビウスの戦略を示すように、「彼は、必要に迫られない限りどこにおいても運に身を任せるようなことはするまい」とリウィウスは書いている。

ファビウスは高所から、カルタゴ軍との適正な距離を保ちながら執拗に移動した。常につかず離れず追尾することで、戦闘になることを避けた。小競り合いで勝利し、大きな戦闘になるまえに、安全な場所へ即座に撤退可能な場所でしか戦わない方針が取られた。この方針におおいに不満を抱く者がいた。副司令官である騎兵長官のミヌキウスだった。彼は感情的でせっかちであり、発言にも歯に衣を着せぬ慎みのなさを持つ男だった。最初は側近たちに不満を漏らしていたが、やがてすべての兵士に不満を漏らすようになった。彼は総司令官の行動は慎重というより、臆病でのろまな弱虫だと言いふらし、上官を貶め自分こそが総司官に相応しいとさえいい始めた。そのうちに彼の横暴な振る舞いに従う者も出るほどであった。ローマ軍の内部に危険な火種がくすぶり始めたのである。

【カンパニア平野に向けて】

以下、ここではリウィウスの書とポリュビオスの書を参考に書き進めて行く。

ハンニバルはダウニア地方の劫略を終えると、アペニン山脈を越えサムニウム地方へと下って行った。その地方も豊かな土地に恵まれて、長く戦禍のない場所で、カルタゴ軍は物資の調達に関しては、さほど苦労することも無く有り余るほど潤沢に得ることができた。さらに、その地方南部のカルロ川上流域でアッピウス街道に面したローマ植民都市ベネウェントゥムを荒し廻り、テレシア(ベネウェントゥムからカルロ川沿いに西北へ約25㎞)の町を奪い取った。ハンニバルはこれらの町の占領や略奪を行うことで、ファビウスに対する挑発行動をとった。その行為に激怒し、ローマ軍が平地での決戦に応じるように誘い込む作戦だった。また、トラシメヌス湖畔の戦いでカルタゴの捕虜となった、3人のカンパニア人騎兵がいた。彼らは解放される際に、多くの贈り物を与えられ、その代わりにカンパニア人をカルタゴの味方にするように言い含められた。彼らはハンニバルがもしカンパニアに侵入すれば、カプア(カンパニア地方北部の主要都市であり、かつ選挙権のないローマ市民権を付与された同盟都市)は彼に味方するだろうと言った。ハンニバルは、彼らの言葉をたやすく信じることが出来なかった。それで、彼らにその事実を証明するために、カプアへ帰り支持者や有力な市民を伴い戻ってくるように指示した。そして、ハンニバルは結局カンパニア地方へと向かうことにした。カンパニアに向かうにあたり、この辺りに詳しい道案内人を選び、カシヌム(テレシアの西北約60㎞にあるラテン街道沿いの都市)へ道案内するように言った。というのも、ハンニバルはこの地域に詳しい者から、この地の隘路を押さえれば、ローマ軍が同盟都市の救援に赴くための通路を遮断できる重要な場所であるという情報をつかんでいたからである。しかしここで思わぬ事態が発生した。というのも、案内人に「カシヌム」に案内するように指示したが、カルタゴの訛りのために、彼はこれを「カシリヌム」と聞き違えたというのである。そのため案内人は、カシヌムではなくカシリヌムに向け、アリファエ(テレシアから西北約20㎞)、カヤティア(テレシアから西南約10㎞)、カレス(テレシアから西約30㎞)を通過して、ステラ平野(カレスとウォルトゥルヌス川の間の地域)へと向かったのである。つまり、このカシリヌムという町はカプアに隣接する町だった。山や川に囲まれたこの地域を見て、ハンニバルは道案内人を呼び出し問い詰めた。すると、道案内人は平然と、ここがあなたから道案内を頼まれた場所、カシリヌムだと答えた。ここで、ハンニバルは目指したカシヌムが、まったく別の場所であることに気づいたのである。道案内人は即刻ムチで打たれた後、見せしめとして磔にされた。ハンニバルは陣営に防塞を築き、マハルバルに騎兵を任せて、ファレルヌス(ウォルトゥルヌス川からマッシクス山にいたるカンパニア地方西北部の地域)の土地の略奪を指示した。その略奪軍は、ラティウム地方東南端テュレニア海沿岸のシヌエッサにまで及んだ。さらに、ヌミディア騎兵の略奪行為は広範囲に及び甚大な被害をもたらした。住民は恐怖によって町や村を捨て逃げた。しかし、それでも同盟都市はローマから離反することはなかった。それは、彼らがローマの節度ある支配を受け入れ、優れた者に従うという忠誠の絆で結ばれていたためだとリウィウスは書いている。

【独裁官の行動】

ハンニバルがウォルトゥヌス川畔に陣営を置いてから、カルタゴ軍の活動によって各地の田園や農場で火の煙が立ち上った。この間もローマの独裁官ファビウスは、軍をマッシクス山(カンパニア地方西北、ラティウム地方との境界をなす山)の上に留めたままであった。数日後、そこから山並みの端まで行軍の後、兵士たちは眼下にカルタゴ軍がファレルヌスの土地や住民の家を焼いているのを見て、敵と戦うための移動だと思った。しかし司令官の戦闘開始の声を聞くことはなかった。

早速これに反応したのは、騎兵長官のミヌキウスだった。少し長くなるが、リウィウスの書を引用しよう。

「同盟者が殺され彼らの土地が焼かれるのを眺め、目を楽しませるためにわれわれはここへ来たのか?他の者に対してはいざ知らず、これらシヌエッサの同胞市民に対しわれわれは恥ずかしく思わないのか?わが父たちはこの海岸を敵のサムニテスから守るため、彼らを植民地としてシヌエッサに送り込んだ。その町を今、隣人のサムニテスではなくよそ者のカルタゴ人が焼き払っている。この者たちは世界の果てから、われわれの鈍重さと怠惰のゆえにここまで進撃してきたのだ。いやはや!かつてわが父たちは、この海岸の沖をカルタゴ人の艦隊がうろつくことは自分たちの支配権に対する侵害だと考えた。ところがわれわれは今やこの海岸が敵で一杯となり、ヌミディア人やマウリの好き勝手にされるのを目にしている。われわれはそれほどまでに父たちの代より堕落してしまったのか?われわれはつい最近サグントゥムが攻め落とされたことに怒り、人間ばかりか条約や神々まで引き合いにだしたばかりだった。そのわれわれが、ローマ人の都市の壁をハンニバルがよじ登ろうとしているのを喜んで眺めている。燃え上がる農場と田園の煙が目と口に漂ってくる。同盟者の泣き叫ぶ声が(彼らは神々の助け以上に、われわれの助けを盛んに求めている)が、耳に鳴り響く。しかるにわれわれはここでわが軍を、あたかも家畜の群れのように、夏の放牧場や人里離れた山道で雲や森に身を隠しながら連れ回している。」『ローマ建国以来の歴史5』著者:リウィウス、訳:安井 萌

軍団の将校やローマ人騎兵が大勢集まる中、ミヌキウスはまるで演説するようにファビウスへの不満を含んで話した。さらに彼は、この章の冒頭で紹介した、ガリア人のローマ占領時に、「ローマは金ではなく剣でお返しする」と宣言し、ガリア軍との戦闘を開始し勝利して、「ローマ第二の創建者」とも言われている、マルクス・フリウス・カミルスの伝説まで引用して、カルタゴ軍と戦うべきだと主戦論を展開したのである。

一方で、独裁官ファビウスは、ミヌキウスや兵士たちのどのような動きにも、決して自分の意思を変える考えがないことを示した。自分の決めた慎重論が軍営のみでなく、ローマにも不評だということが分かっていた。しかし、彼はその意思を固く貫き、ハンニバルとの決戦を避け続けた。

このファビウスの動きに対して、戦闘への期待を失ったハンニバルは、カルタゴ軍の冬営の場所を探すことに決めた。というのは、当座の食料は確保していたが、現在布陣する地方は、おもに果樹やブドウなどの栽培が中心で、主食となる穀物の生産地ではなく、冬営を維持するための食料の調達は不可能だと思った。つまり、冬営するのは別の食糧調達可能な場所にすべきだと考えたからである。

そして、このようなカルタゴ軍の情報は、斥候を通じてファビウスに届いていた。彼がそこから導き出した回答は、ハンニバル率いるカルタゴ軍はここファレルヌスの土地から、侵入してきたときと同じ隘路を通って退却すると推察したのである。

カンパニア地方は、地形的に見て要害堅固な場所である。この平野部は途切れることのない山並みに囲まれ、平野の行き着く先は海なのである。内陸部からこの平野に侵入するには、サムニウム地方から来る道、サムニウム地方南部から来る道、そしてラティウム地方(ローマからテュレニア海沿岸を通るアッピウス街道沿いの地方)から来る道の三本である。前述したとおりファビウスは、このようにハンニバルの戦術の展開を読むことが出来る優秀な司令官であった。このことは、もっとずっと後になって判明することとなる。この事は後述することにしよう。

そこで彼は、カリクラ山(注記ではカレスの北約15Kmにあるサンタンジェロの山々:J・クロマイヤーの説とある)とカシリヌムを占拠して、若干の守備隊を配置した。ファビウス自身は主力軍を率いてもといた山の上に戻った。そして、ルキウス・ホスティリウス・マンキヌスという騎兵と同盟軍400人を偵察のために送り出した。このルキウスは、騎兵長官ミヌキウスの痛烈なファビウス批判演説にたびたび耳を傾けていた若者の1人だった。彼らは斥候としての役目を果たしているうちに、ヌミディア騎兵が村々で略奪しているのを見かけ、ファビウスから指示されたていた敵の視野に入る前に退却せよという言葉をすっかり忘れ、ヌミディア騎兵と交戦を始めた。ヌミディア騎兵の得意とするヒット・アンド・ラン作戦に引き込まれ、敗走する途中で囲まれてほとんどが殺された。残り僅かとなった騎兵たちはカレスや独裁官のもとに逃げ戻った。

この小さな戦闘が行われた同じ日に、シヌエッサの西約50㎞にあるアッピウス街道沿いの都市タラキナでひときわ狭くなる、隘路を守備するために派遣されていた騎兵長官ミヌキウスがファビウスの主力軍に合流した。彼はカルタゴ軍がシヌエッサからアッピア街道を通ってローマに達するのを防ぐために本軍を離れていたのだ。そして二人はカルタゴ軍が進軍してくるだろう道に陣営を移動させた。カルタゴ軍はそこから二マイル(約3㎞)離れた場所にいた。

翌日になって、カルタゴ軍がローマ軍との間にある道いっぱいに進軍してきた。しかし、ローマ軍は堡塁の中にとどまったまま動かなかった。ハンニバルはローマ軍を挑発するために騎兵や軽装歩兵とともに進軍したが、それでも彼らは動こうとしなかった。戦況はそのままずるずると膠着状態が続き、多少の小競り合い程度の戦いによって、ローマ側に約200人、カルタゴ側に800人の死者が出た。

【カンパニアからの脱出】

その後ファビウスは、カシリヌムへ向かう道を封鎖した。これでハンニバルは閉じ込められたかに見えた。現状では、ローマ軍はカプアやサムニウム地方や背後の同盟者たちから潤沢な食料が運び込まれるだろう。しかし、カルタゴ軍はフォルミアエ(シヌエッサとタラキナの間に位置するラティウム地方の都市)の岩だらけの土地や、リテルヌム(カンパニア地方のクマエ湾に面した湿地帯にある都市)の砂地と沼、おぞましい森林の中で冬を過ごすことになる。リウィウスはそう書いている。

ハンニバルは自分が仕掛けた罠に、自らがかかってしまったことを認めた。カシリヌムを封鎖された今、残された選択肢はカリクラ山に向かって進みその山を越えるしかなかった。その際に谷に閉ざされた場所を通過する隊列を、ローマ軍に襲われないようにする必要がある。そこでハンニバルは、敵に恐ろしげな幻覚を与える秘策を考えつき、日暮れとともに山に向かうよう兵士たちに命令を下した。そして彼が考えた幻惑戦術は、その日の夜実行に移されるように手はずが整えられた。ハンニバルは工兵隊の指揮官ハスドルバル(実弟ではない別の者)に命じ、田園のいたるところから乾燥した木を沢山集めて、大至急薪の束を作るように命じた。さらに近隣の農村から略奪した労役用の牛2,000頭を陣営の前に集めておくように指示した。その任務完了後、工兵隊を呼び集めて、これから通り抜ける隘路と陣営の間に位置する丘を指さして、自分が合図をしたらあの丘に向けて牛の群れを、全速力で突進させるように命じた。その際に、丘に着くまでは絶対に手を緩めないように重ねて命じた。その後で彼は全軍に夕食をとらせ、いつもの時間通りに休息するよう指示した。そして第三夜警時が終わろうとする頃(午前3時)、工兵隊を率いて陣営を出ると、すべての牛の角に準備した薪の束を迅速に括りつけさせた。ハンニバルはその角の薪束に点火させて、工兵たちに牛を追い立て丘の頂を目指して駆け上がらせるように命じた。その後方には長槍兵を配置し、牛追い手の兵士たちと協力しながら後方について行くように指示した。さらに牛が駆け出し始めたら、その群れが広がらないように側面で制御して丘を駆け上がり、迅速に丘の頂を占拠するようにし、もし敵が丘を駆け上ってきたらそれを迎え撃ち工兵隊の援護にあたるよう命令した。

その間、ハンニバル自身がカルタゴ軍本隊を率いて、山を抜ける隘路に向かった。先頭に重装歩兵を進ませ、次に騎兵、そして略奪物輸送隊、最後方にイベリア兵、ケルト兵が続いた。

その時、隘路の警戒にあったっていたローマ軍兵士は、沢山の灯火が丘に向けて押し寄せるのを発見し、カルタゴ軍がその方向に動き出したものと思い込んだ。彼らは持ち場の隘路から丘の防衛のために移動して行った。そして、彼らがそこで見たものは、炎を吐き出す想像を絶する怪異な生き物だった。ハンニバルが考えたこの幻惑戦術に迷わされ茫然と立ちつくす者や、恐怖に駆られ逃げ回る者が続出した。そこへカルタゴ軍の長槍兵が姿を現して、両軍の間で小競り合いが始まったが、さらに今度は続いて牛の大軍がなだれ込んで来たため、両軍は戦闘を止めて牛をやり過ごすしかなかった。両軍ともに現状の把握が出来なかったので、そのまま丘に留まって夜が明けるのを待った。

一方独裁官ファビウスはこの事態を傍観するだけで、陣営から軍を動かすことをしなかった。彼は、丘に向かって駆け上がるカルタゴ軍に不審の念を抱き、ハンニバルの罠にはまるのを恐れ、危険を冒してまで全軍を投入して戦闘を行うことを避けた。さらに、彼はその丘を占領されることが、この戦局に大きな影響を与えるとは考えなかったに違いない。そしてじっと陣営内に留まり夜が明けるのを待っていた。

ハンニバルは、自分の策略が順調に進んでいることを確認すると、ローマ軍が移動し警戒兵がいなくなった隘路を、軍勢と略奪物を運ぶ輸送隊を引き連れて、悠々と独裁官のもとから去って行ったのである。

長槍(サリッサ)/テッサロニキ/ギリシア

子供を左手に抱くポエニ神官/バルドー博物館/チュニス/チュニジア

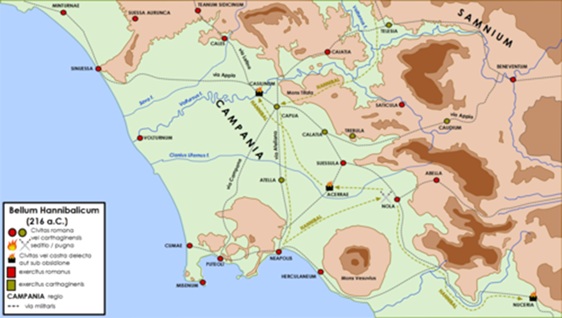

紀元前216年ハンニバル移動図/出典:ウィキペディア

| 出典: | 「Wikipedia」 |

| 「Wikiwand」 | |

| 「Hitopedia」 | |

| 「Historia」 | |

| 「AZ History」 | |

| 「Weblio辞書」 | |

| 「世界史の窓」HP | |

| 「やさしい世界史」HP | |

| 「世界図書室」HP | |

| CNN 2016年4月5日掲載記事 | |

| 「ハンニバル戦記―ローマ人の物語Ⅱ」著者:塩野七生 | |

| 「歴史」著者:ポリュビオス・訳:城江良和 | |

| 「英雄伝」著者:プルタルコス・訳:柳沼重剛 | |

| 「ローマ建国以来の歴史」著者:リウィウス・訳:安井萌 | |

| 「ハンニバル 地中海世界の覇権をかけて」著者:長谷川博隆 | |

| 「ハンニバルに学ぶ戦略思考」著者:奥出阜義 | |

| 「ハンニバル アルプス越えの謎を解く」著者:ジョン・プレヴァス・翻訳:村上温夫 | |

| 「興亡の世界史 通称国家カルタゴ」著者:栗田伸子・佐藤育子 | |

| 「地中海世界の歴史1 神々の囁く世界」著者:本村凌二 | |

| 「勝利を決めた名将たちの伝説的戦術」著者:松村劭 | |

| 『カルタゴの遺書 ある通商国家の興亡』著者:森本哲郎/td> | |

| 『アルプスを越えた象』著者:ギャヴィン・デ・ビーア・翻訳:時任生子 | |

| 「古代の覇者 世界を変えた25人」ナショナルジオグラフィック【日経BPムック】 | |

| 「世界を変えた世紀の決戦」編集者:世界戦史研究会 | |

| 「ローマ帝国 誕生・絶頂・滅亡の地図」ナショナルジオグラフィック【日経BPムック】 | |

| 「小学館 学習まんが世界の歴史3 ローマ」株式会社小学館 | |

| 「世界図書室」HP | |

| 「アド・アストラ ━ スキピオとハンニバル ━」著者:カガノミハチ | |

| 「「鐙━その歴史と美━」発行者:野馬追の里原町市立博物館」 | |

| 「トラスメヌス湖畔の戦い戦図/フランク・マティーニ。アメリカ陸軍士官学校歴史学科地図製作者(フランク・マルティーニがウィキペディアの「米国陸軍士官学校歴史学科」の内容を使用する許可の引用)」 | |

| 「トラシメヌス湖畔の戦いで斬首されたフラミニウス絵画/フランスの歴史画家:ジョゼフ・ノエル・シルヴェストル作/ウィキペディアより」 | |

| 筆者画像:長槍(サリッサ)/テッサリア/ギリシア | |

| 筆者画像:子供を左手に抱くポエニ神官/バルドー博物館/チュニス/チュニジア |

【ハンニバル・バルカ】